※本ページはプロモーションが含まれています。ご了承ください

令和6年4月から5つ義務化されたものがあるんだけど、ちゃんとできてる??

え…5つ…

そんなのあるの?💦

1.高齢者虐待防止の推進

2.身体拘束の適正化の推進

3.感染症対策の強化

4.認知症介護基礎研修の受講の義務付け

5.業務継続に向けた取組の強化(BCP)

参考資料:【厚生労働省】令和5年度末で経過措置期間を終了する令和3年度介護報酬改定における改定事項について

https://www.mhlw.go.jp/content/001153087.pdf

参考資料:【厚生労働省】令和6年度介護報酬改定の概要

https://www.mhlw.go.jp/content/12300000/001230329.pdf

実施していない事業所は、運営指導の対象になるよ

いやーーー💦

それぞれ見ていくよ!

1.高齢者虐待防止の推進

訪問介護事業所は、高齢者虐待の発生防止や予防のために、以下の取り組みを行う必要があります。

□虐待の防止のための指針の作成

□虐待防止委員会の開催(年2回以上)

□実施するための担当者の設置

(ひな形に担当者記載欄あり)

□委員会結果の従業者への周知

(ひな形に周知記載あり)

□高齢者虐待研修の実施

□運営規定と重要事項説明書に『虐待の防止のための措置に関する事項』を追加

□をチェックして、すべて行えてるか確認してください

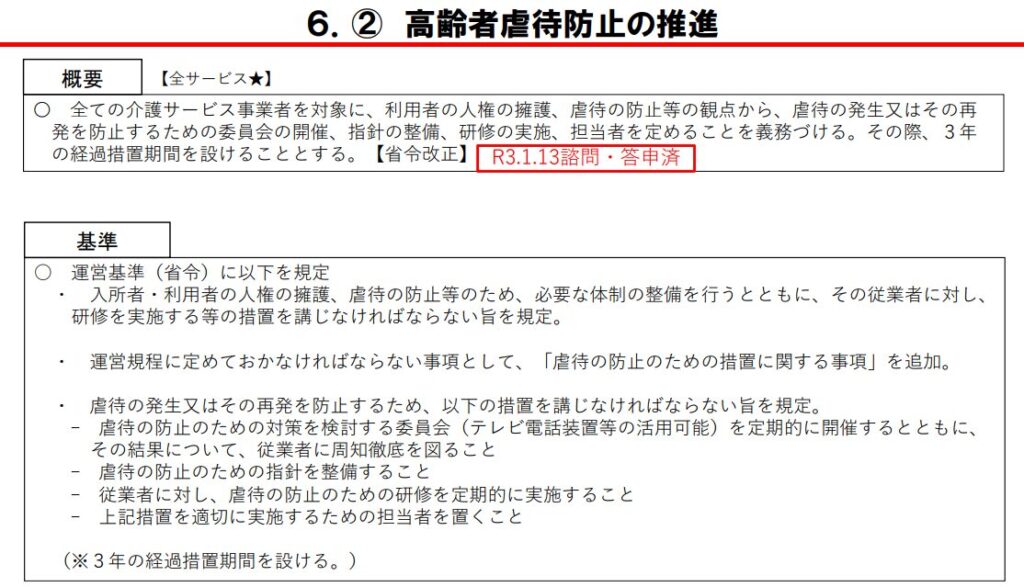

令和3年度介護報酬改定における改定事項について P159を参照してください

https://www.mhlw.go.jp/content/12300000/000750362.pdf

画像引用:令和3年度介護報酬改定における改定事項について P159

虐待の防止のための指針の作成

虐待防止に対する基本方針や虐待防止の研修の実施・担当者の設置など具体的に記載しなければなりません。

ひな形を用意したよ

高齢者虐待防止・感染症の予防及びまん延防止のための指針セット(ひな形)

※画像クリックで購入画面に進みます。

スマートフォン・タブレットではダウンロードができない可能性がある為、PCからの購入をお願いします。

≪指針サンプル画像≫

虐待防止委員会の開催

虐待防止委員会を年二回以上行います。

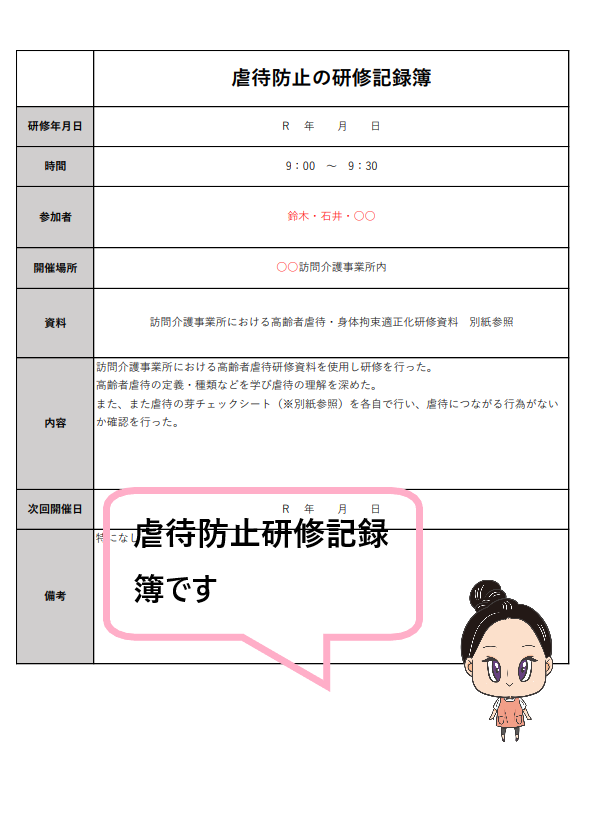

※委員会の議事録と研修を行った記録は保管しておく必要があります。

また、委員会結果を全従業者へ周知します。

議事録と研修の記録が必要なのね!?

虐待防止委員会と虐待防止研修は同日に行う事で忘れずに済みます

虐待防止委員会議事録・高齢者虐待研修の実施記録セット(ひな形)

※⇩⇩画像クリックで購入画面に進みます。

スマートフォン・タブレットではダウンロードができない可能性がある為、PCからの購入をお願いします。

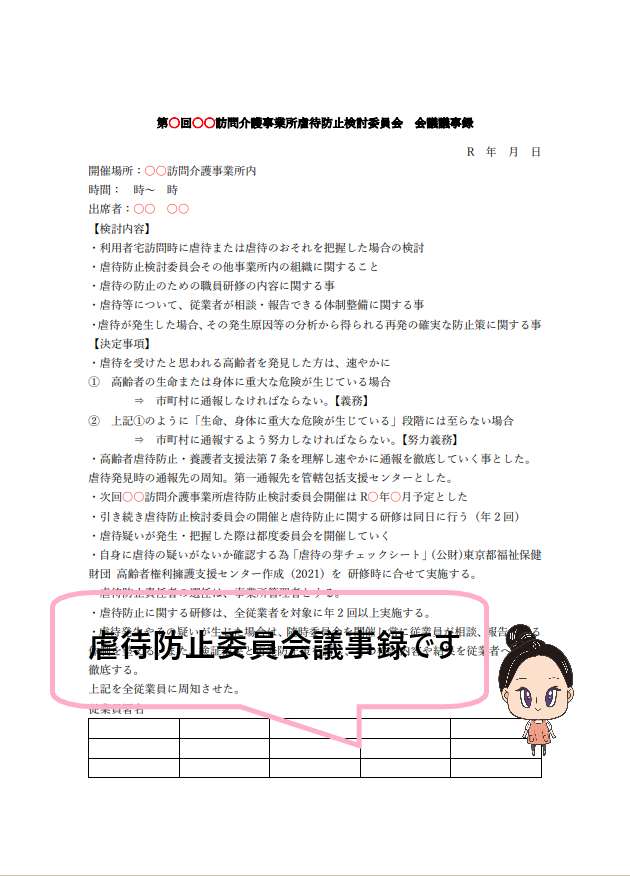

≪サンプル画像≫

銀行振込でも対応しています。

下記から申し込みフォームを送信してください。

高齢者虐待研修の実施

高齢者虐待研修の他、指針に記載の必要がある成年後見制度もあわせて行っていた方が良いでしょう。下記から印刷を行い、保存してください。簡単に印刷できますよ。

運営規定と重要事項説明書に『虐待の防止のための措置に関する事項』を追加

虐待の防止のための措置に関する事項は、令和6年3月31日までに運営規程・重要事項説明書に定める必要があります。

自治体によっては委員会の開催回数を指定しているところもあるようですので、その場合は委員会の回数を運営規程に記載する必要があります。

下記にある、運営規程・重要事項説明書の記載例を参考にしてね。

運営規定と重要事項説明書に追記するのね

虐待の防止のための措置に関する運営規定 記載例

(虐待防止に関する事項)

第〇条 事業所は、虐待の発生又はその再発を防止するため、次の措置を講じるものとする。

1 虐待の防止のための対策を検討する委員会(テレビ電話装置等の活用可能)を定期的に開催するとともに、その結果について、従業者に周知徹底を図る。

2 虐待の防止のための指針を整備。

3 従業者に対し、虐待の防止のための研修を定期的に実施。

4 前3号に掲げる措置を実施するための担当者の設置。

虐待の防止のための措置に関する重要事項説明書 記載例

虐待防止について

事業所は、利用者の人権の擁護・虐待の防止等のため、指針を整備し責任者を設置する等必要な体制の整備を行うとともに、その従業者に対し、虐待防止を啓発・普及するための研修を実施する等の措置を講じます。

①事業所は利用者が成年後見制度を利用できるよう支援を行います。

②当該事業所従業者又は養護者(現に養護している家族・親族・同居人等)による虐待を受けたと思われる利用者を発見した場合は、速やかに、これを市町村に通報します。

③虐待防止のための対策を検討する委員会を定期的に開催し、その結果について従業者に周知徹底を図ります。

④事業所は虐待に関する担当者を選定しています。

虐待防止に関する担当者 氏名:○○

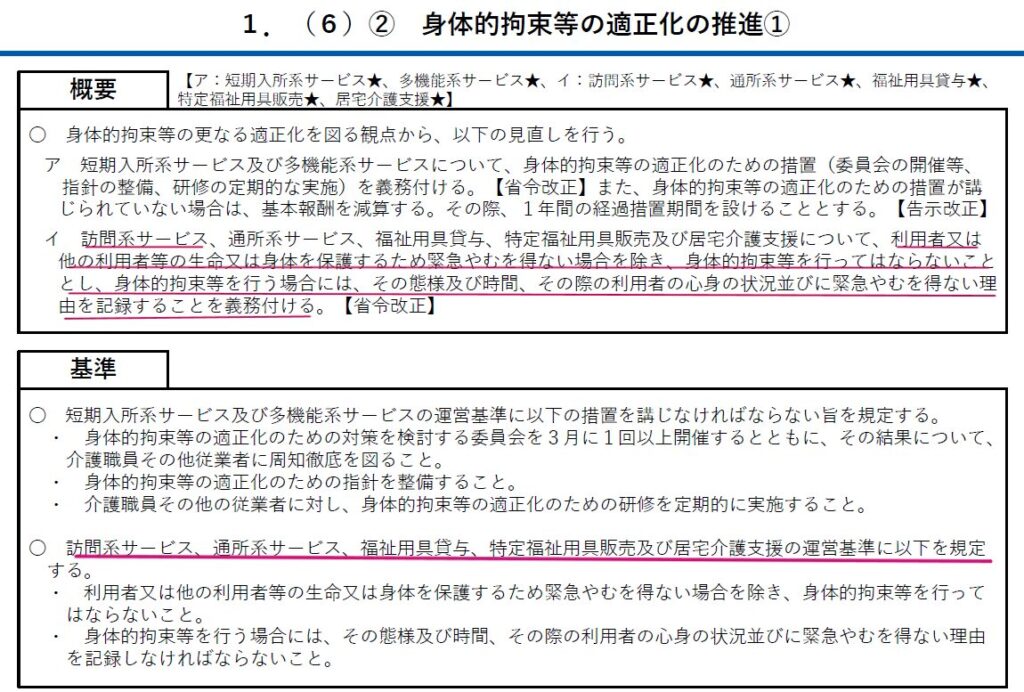

2.身体拘束適正化の推進

□運営規定と重要事項説明書に『身体拘束適正化の推進に関する事項』を追加する。

□身体的拘束等を行う場合には、その態様及び時間、その際の利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由を記録する。

画像引用:【厚生労働省】令和6年度介護報酬改定の概要

運営規定と重要事項説明書に『身体拘束適正化の推進に関する事項』を追加する。

身体拘束適正化の推進に関する運営規定と重要事項説明書の記載例をあげておくよ。

身体拘束適正化の推進に関する運営規定 記載例

(身体的拘束等の原則禁止)

第○条 事業所は、サービス提供にあたっては、利用者又は他の利用者の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、身体拘束その他利用者の行動を制限する行為(以下「身体拘束等」という。)を行ってはならない。

2 事業所は、やむを得ず身体拘束等を行う場合には、その態様及び時間、利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由など必要な事項を記載するものとする。

身体拘束適正化の推進に関する重要事項説明書 記載例

身体拘束について

事業者は、原則として利用者に対して身体拘束を行いません。

ただし、自傷他害等のおそれがある場合など、利用者本人または他人の生命・身体に対して危険が及ぶことが考えられるときは、利用者やその家族に対して、身体拘束の内容、目的、理由、拘束の時間等を説明し同意を得た上で、次に掲げることに留意して、必要最小限の範囲内で行うことがあります。

その場合は、身体拘束の内容、目的、拘束時間、経過観察や検討内容を記録し、5年間保存します。

また事業者として、身体拘束をなくしていくための取り組みを積極的に行います。

身体的拘束等を行う場合には、その態様及び時間、その際の利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由を記録する。

訪問介護で拘束をする事ってなさそうだけど…

確かにそうだよね。ただし絶対にないとは言い切れないから書類の用意は必ずしておこうね。

3.感染症対策の強化

訪問介護事業所は、感染症の予防やまん延防止のために、以下の措置を講じる必要があります。

□感染症の予防及びまん延防止に関する指針の作成

□感染対策委員会の開催(6月に1回以上)

□委員会結果の従業者への周知

(ひな形に周知記載あり)

□実施するための担当者の設置

(ひな形に担当者記載欄あり)

□感染症に関する研修及び訓練の実施

感染症の予防及びまん延防止に関する指針の作成

感染症の予防及びまん延防止に関する基本方針や感染に関する研修・訓練の実施・担当者の設置など具体的に記載しなければなりません。

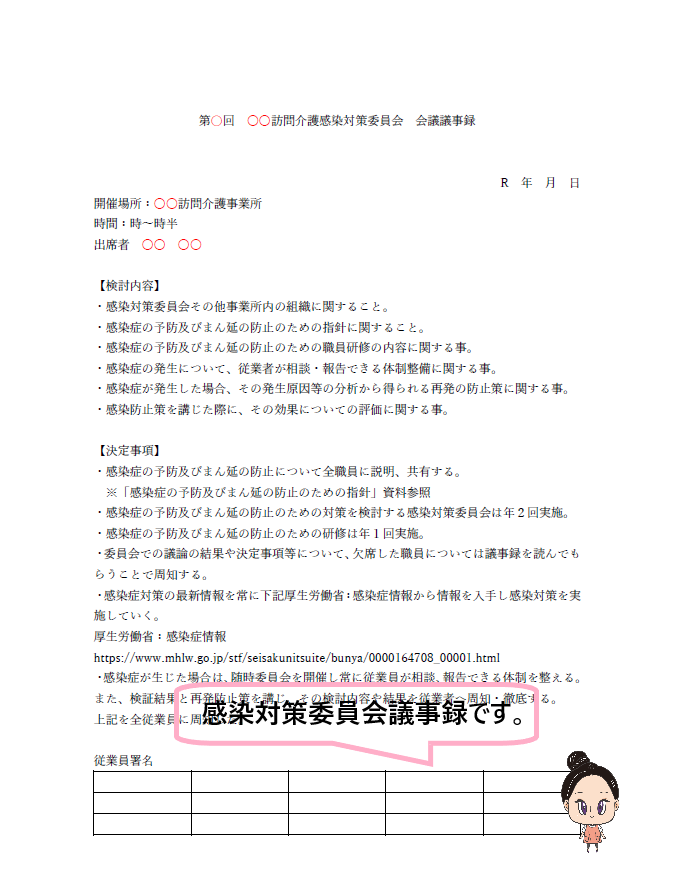

感染対策委員会の開催

感染対策委員会を年二回以上行います。

※委員会の議事録と研修を行った記録は保管しておく必要があります。

また、委員会結果を全従業者へ周知します。

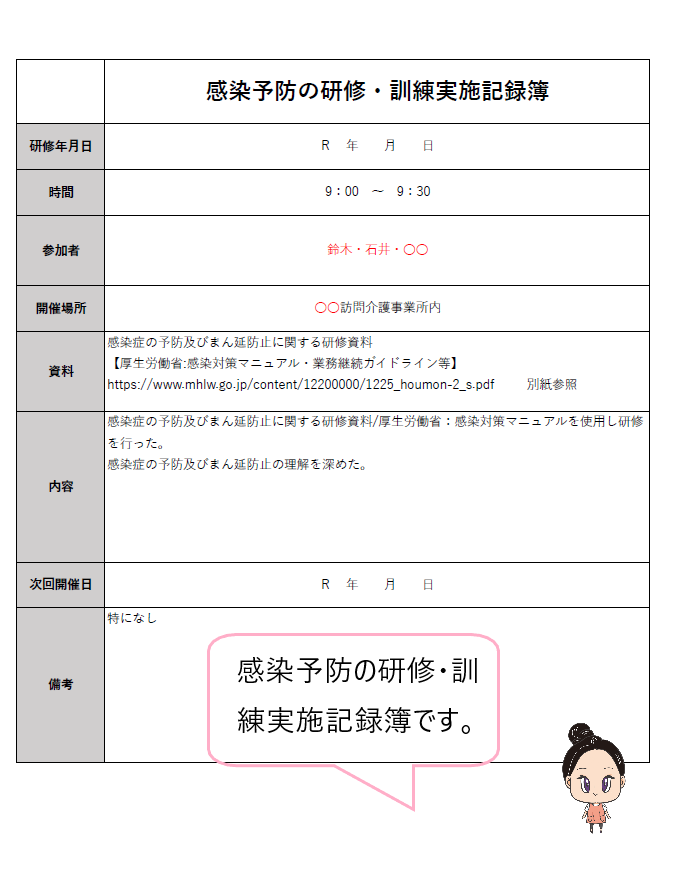

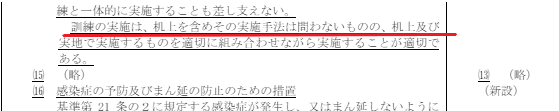

感染症に関する研修及び訓練の実施

感染症の予防及びまん延に関する研修の他、食中毒予防等についての研修もあわせて行っていた方が良いでしょう。下記から印刷を行い、保存してください。簡単に印刷ができますよ。

【厚生労働省:感染対策マニュアル・業務継続ガイドライン等】

訓練の実施は、必ず実地の実施をしなくてはいけないわけではなく机上の訓練でもOKです。また、BCP訓練と一体的に実施することも差し支えないとされています。

参照:指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準についてhttps://www.mhlw.go.jp/content/12404000/000772388.pdf

感染対策委員会会議議事録・感染予防の研修・訓練記録簿セット(ひな形)

※⇩⇩画像クリックで購入画面に進みます。

スマートフォン・タブレットではダウンロードができない可能性がある為、PCからの購入をお願いします。

≪サンプル画像≫

4.認知症介護基礎研修の受講の義務付け

本来、ヘルパーとして働くためには資格が必要ですが、人材不足が問題視され、有資格者が足りていない場合にかぎり、資格がなくてもヘルパーとして訪問介護ができるようになりました。

そんなの知らなかったわよ~。

しかし、2024年に認知症介護基礎研修が義務化となり、無資格で働いていた人は、同年4月以降に認知症介護基礎研修を受けていないと介護事業所で働けなくなります。

認知症介護基礎研修は、受講時間が短く一日で修了できるんだよ。

受講が義務付けられる対象者は、すべての介護サービス事業所で直接介護に携わる無資格の従業員です(福祉用具貸与、居宅介護支援を除く)。

資格があれば受けなくてもいいのね~

多くの自治体で採用されているのが、認知症介護研究・研修仙台センターが運営するeラーニングのカリキュラムがあります。

動画を視聴し、確認テスト、自己ワークを終えれば修了証書が発行されます。

費用は3000円です。

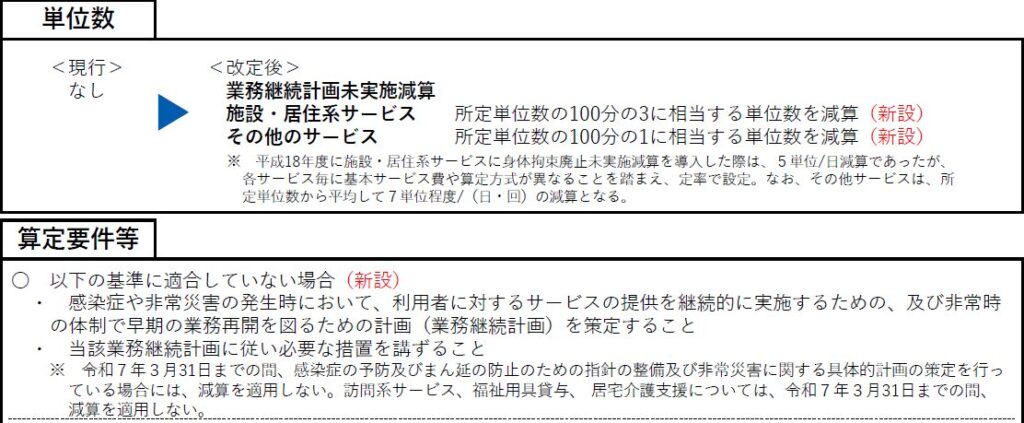

5.業務継続に向けた取組の強化(BCP)

業務継続計画(BCP)とは、災害や感染症などの緊急事態が発生した場合に、事業所の業務を継続するための計画のことです。

び、びーしーぴー…

まだ作成してないのよ…💦

落ち着いて!R7年3/31日までに作成しておけば減算にはならないから。だけど作成は義務だから早めに作成しておこうね。

画像引用:【厚生労働省】令和6年度介護報酬改定の概要

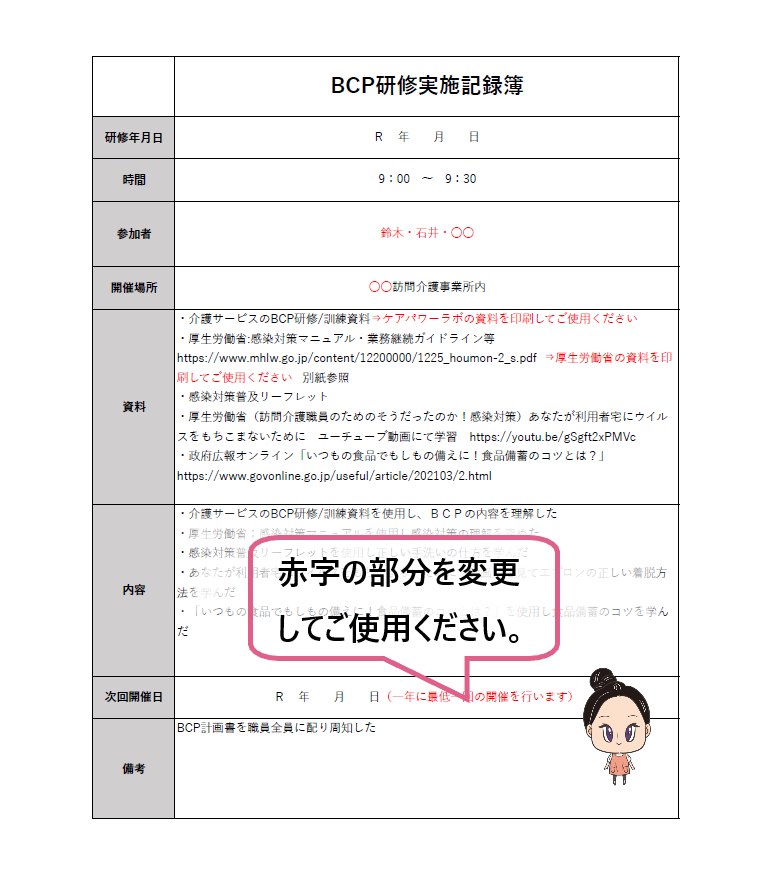

BCPを実施するために、以下の措置を講じる必要があります。

□BCP計画書の作成

□従業者へのBCP計画の周知

研修・訓練ひな形に周知記載あり

□BCPに関する研修の実施(年1回以上)

□BCP研修・訓練の実施記録

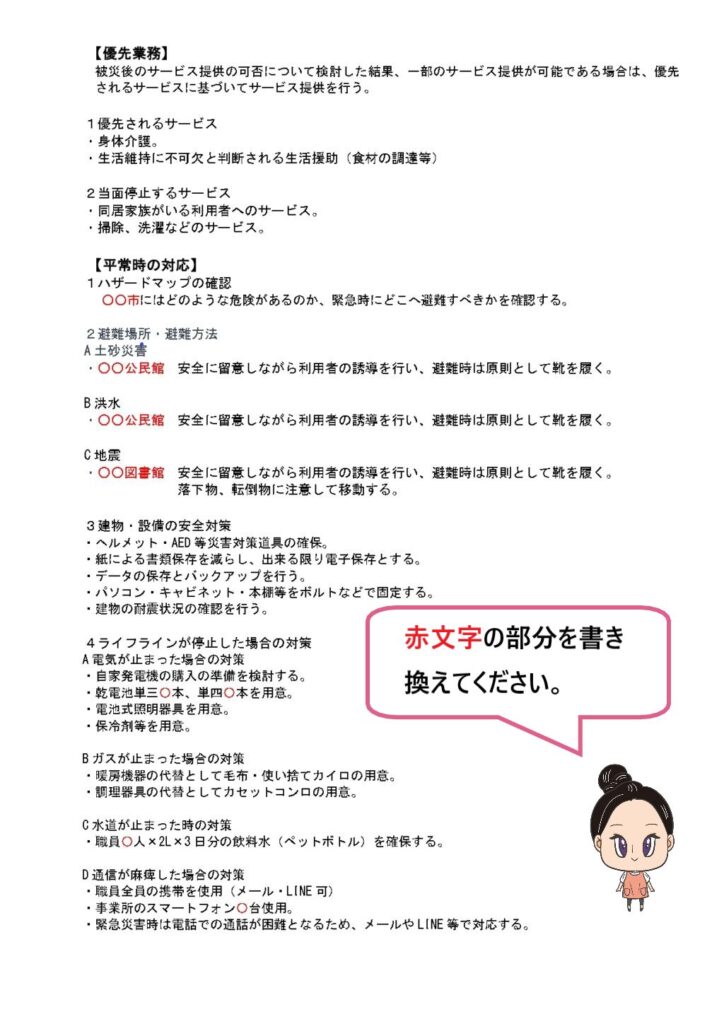

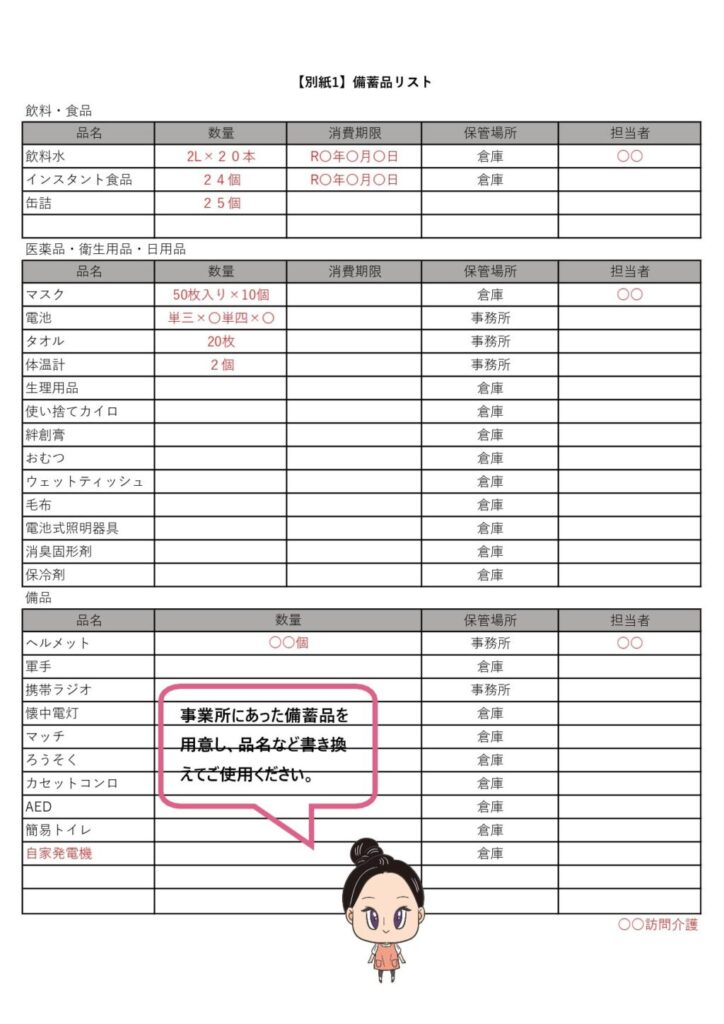

BCP計画書の作成

感染症・災害に係る業務継続計画の作成が必要となります。

訪問介護事業所用BCPひな形

※⇩⇩画像クリックで購入画面に進みます。

スマートフォン・タブレットではダウンロードができない可能性がある為、PCからの購入をお願いします。

≪BCPひな形サンプル画像≫

銀行振込でも対応しています。

BCPに関する研修の実施

BCP訓練の研修資料は下記から印刷を行い、保存してください。簡単に印刷ができますよ。

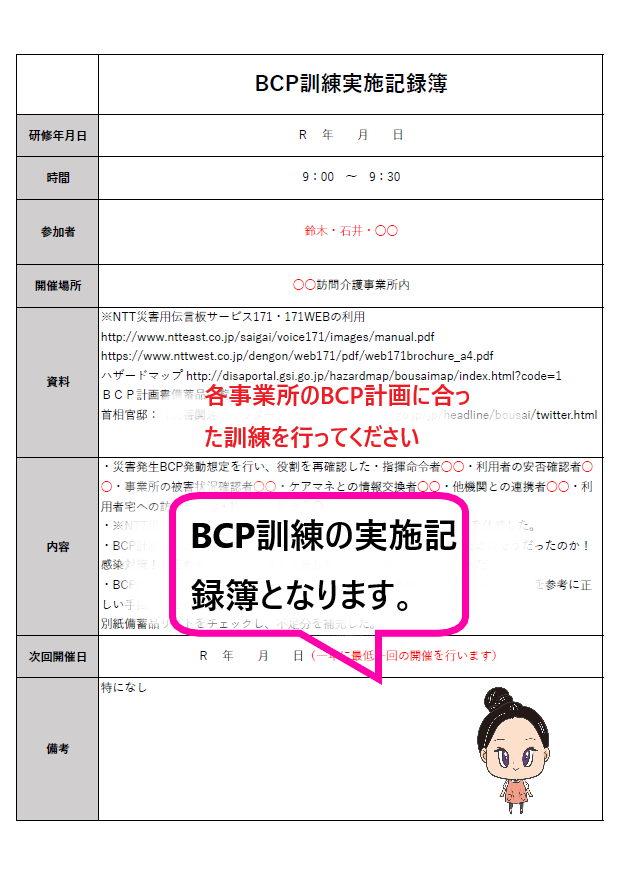

BCP訓練の実施

訓練ってなにをすればいいの??

解釈通知では訓練の実施は机上を含め実施手法は問わないと記載されているんだ。

参照:指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準について

https://www.mhlw.go.jp/content/12404000/000772388.pdf

んで、結局どうゆうこと?

各事業所で作成したBCP計画書に沿って訓練を行っていれば

大丈夫ですよって事。

実施記録簿(ひな形)ではケアパワーラボのBCP計画書に沿って案を作成しています。案を参考に各事業所の計画書に沿った訓練を行ってみよう!

BCP研修・訓練の実施記録

研修と訓練の記録は残しておかなければなりません。

BCP研修・訓練の実施記録簿(ひな形)

※⇩⇩画像クリックで購入画面に進みます。

スマートフォン・タブレットではダウンロードができない可能性がある為、PCからの購入をお願いします。

≪BCP研修・訓練の実施記録簿サンプル画像≫

必要な書類が多いけどがんばって必ずそろえるようにしてね。

他にもひな形を用意しているよ。全部入りセットがお得。

✅ 訪問介護の運営指導で実際に指摘された事例をチェック

➤【事例集はこちら】ケアパワーラボ

その他

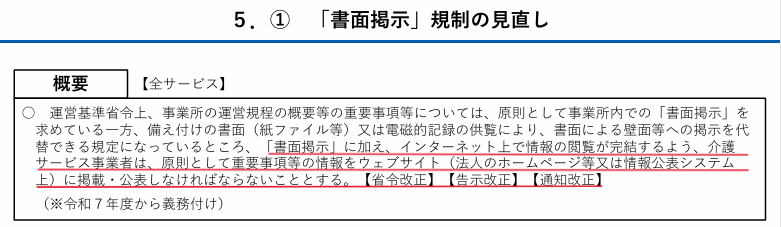

書面掲示規制の見直し

R7年度から、重要事項などの情報をウェブサイトに掲載する事を義務付けられたんだよ。

画像引用:【厚生労働省】令和6年度介護報酬改定の概要

https://www.mhlw.go.jp/content/12300000/001230329.pdf

ホームページか情報公表システム上か…。やることが多すぎ

※ケアパワーラボでは、訪問介護事業所に特化したホームページ作りを行っています。重要事項説明書などの掲載にも対応いたします。

サンプルを用意していますので操作してみてください。

もちろん義務化されている重要事項も掲載できるよ!

気軽にお問合せからなんでも聞いてね。

研修依頼・質問などは問い合わせフォーム・公式LINEから

ケアパワーラボ公式ライン