※本ページはプロモーションが含まれています。ご了承ください

この記事はPDFとして印刷できます。

✅ 整えたPDFレイアウトで、きれいに印刷

✅ ワンクリックで印刷画面が開くから、すぐに配布・活用できる

✅ 印刷用レイアウトは記事の最後に表示 → スクロールするだけでOK!

印刷用PDFは記事の一番下にご用意していますので、ぜひご活用ください。

➤ワークシート付:記事の一番下から印刷できます。

≪訪問介護向け研修資料一覧はこちら|ケアパワーラボ≫

はじめに

これってハラスメント?──モヤっとしたきもち…

これは我慢して当然のこと…。

自分の気持ちを飲み込みながらの仕事。

職員や利用者、家族との関係のなかで、

なんとなくモヤモヤしたり、「これって大丈夫かな?」と引っかかる場面が、実はたくさんあります。

しかし、モヤっとしたまま我慢することがプロなのでしょうか?

訪問の現場では、利用者ご家族との距離が近い分、

“あれ?”と引っかかるような言動に出会うこともあります。

一方で、私たちスタッフ自身が、知らず知らずのうちに相手を傷つけてしまうこともある──

そんな「ハラスメントの無自覚な加害」も、現場では見過ごせない課題となっています。

ハラスメントとは?

どこからがハラスメントになるのかしら?

これはとてもよくある疑問です。

厚生労働省では、職場でのハラスメントについて次のように定義しています。

① 優越的な関係を背景とした言動

厚生労働省:労働施策総合推進法に基づく「パワーハラスメント防止措置」が中小企業の事業主にも義務化されます!

② 業務上必要かつ相当な範囲を超えたもの

③ 労働者の就業環境が害されるもの

※客観的にみて、業務上必要かつ相当な範囲で行われる適正な業務指示や指導は該当しません。

つまり、ハラスメントとは、

「自分の強い立場を使い、いきすぎた言い方や行動で相手が働きにくくなること」

ととらえる事ができます。

参考資料:厚生労働省 職場におけるハラスメントの定義 https://www.mhlw.go.jp/content/11900000/000855268.pdf

どのような行為がハラスメントになる?

🔻例えば以下のような行為がハラスメントや暴力にあたります。

- 利用者や職員からの性的な発言(セクハラ)

- 上司から人格を否定する言葉(パワハラ)

- 暴言や怒鳴り声

- 身体的な接触・叩く・つねる・物を投げるなどの行為

「人格否定」:業務の適正な範囲を超える指導として違法性を問われることがあります。

「暴言・怒鳴り」:精神的な攻撃としてパワハラの一種。

「身体的な接触・叩く等」:ハラスメントと同時に、暴行罪など刑法にも触れる場合も。

注意もパワハラになるの?

業務上の指導は必要なことなんだけど、

人格を否定したり、精神的に追い詰めるのはパワハラになるんだよ。

悪気がなかったとしても、相手が不快に感じ、かつ社会的に見ても不適切と判断されれば、それはハラスメントと認定されることがあります。

ちょっと意外な“〇〇ハラ”いろいろ

🔻代表的なハラスメントの他にも、以下のようなハラスメントもあります。

- ジタハラ(時短ハラスメント)

仕事量は同じなのに、定時退社を強制する。 - ハラハラ(ハラスメント・ハラスメント)

部下が上司に対して何でもハラスメントと言って嫌がらせをする。 - マタハラ(マタニティ・ハラスメント)

妊娠、出産により不当に仕事を制限など嫌がらせを受ける。 - オカハラ(お菓子ハラスメント)

お土産を特定の人だけに配らない。 - エアハラ(エアーハラスメント)

空調設置が一部の人に偏っていて、体調を壊す。 - ブラハラ(ブラッドタイプ・ハラスメント)

血液型でその人の性格や傾向を決めつける。

あなたが知らず知らずのうちに“ハラスメントする側”に

現場では、「忙しさ」や「焦り」が重なることで、知らず知らずのうちにスタッフや利用者を傷つけてしまう可能性があります。その結果、意図せずハラスメントと受け取られるような言動が発生しやすくなります。

🔻以下のような言動に、心当たりはありませんか?

- 利用者の生活スタイルを否定するような言い方。

- スタッフに強い口調で指示。

- 相手のミスを人前で指摘し、必要以上に繰り返す。

- 相手の気持ちを汲み取らず、業務を一方的に進める。

- 話しかけるときに物理的に距離が近すぎる。

悪気がなくても、「受け手が委縮してしまうような態度や発言」は、避けなければなりません。

私たちは常に相手の立場に立つ視点が求められます。

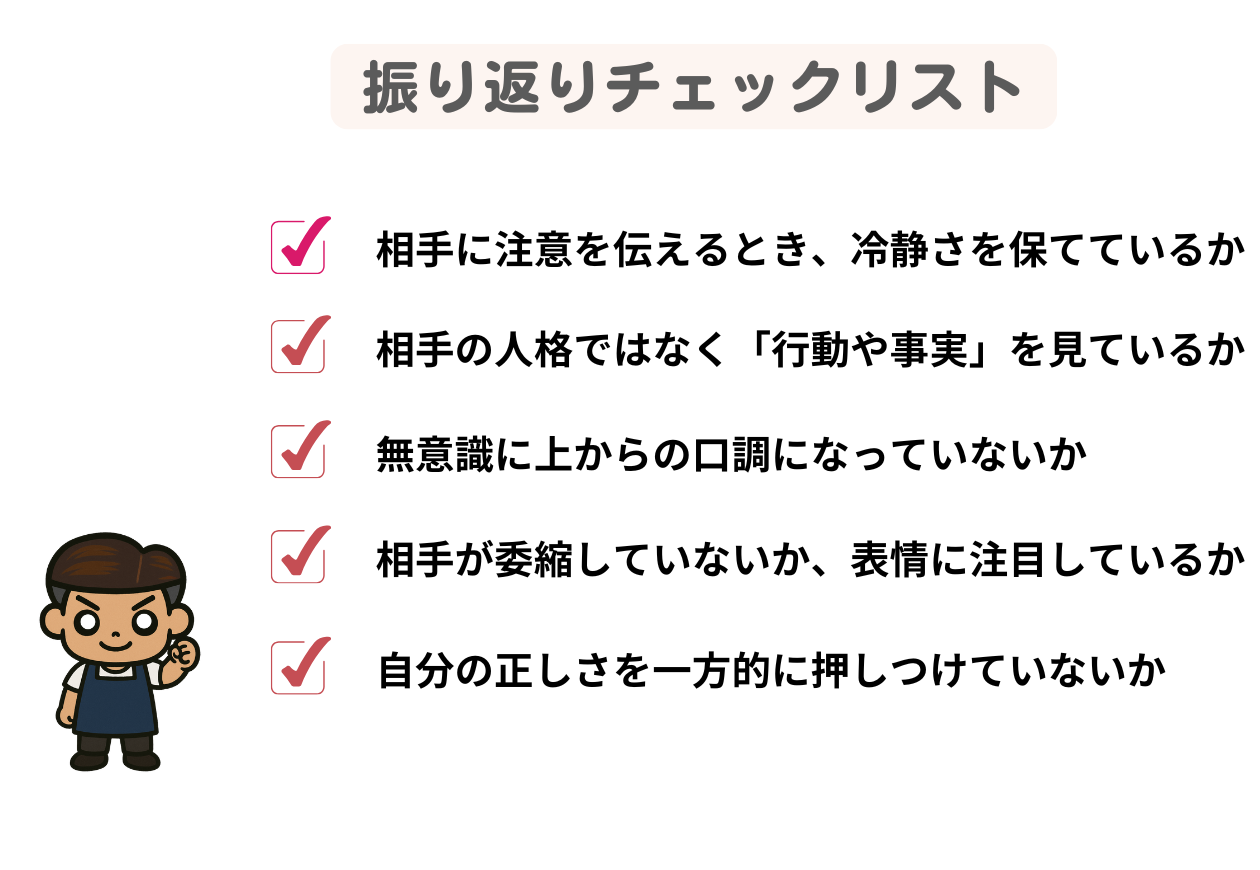

自分が“ハラスメントする側”にならないための【セルフチェック】

「自分がハラスメントをしていないか」に気づくためには言動面のチェック(=振り返りチェックリスト)を行うことが大切です。

「ハラスメントしないために」まずは言動のクセをチェック

「そんなつもりじゃなかった」と思っていても、

相手に不快感を与えてしまっていることがあります。

特に注意や指導を伝えるときは、

知らず知らずのうちに“上から目線”になっていたり、“正論の押しつけ”になっていたりすることも…。

だからこそ、自分の言動を定期的に振り返る習慣が大切です。

定期的に自分の言動のクセを知り対策を行うことで、知らず知らずのうちに“ハラスメントする側”になることを防ぐことができます。

事例で学ぶパワー・ハラスメント:人事院の公式動画をチェック!

長時間にわたる叱責や威圧的な言動──それが部下や後輩にどんな影響を与えるのか、あなたは考えたことがありますか?

人事院が公開している【事例で学ぶパワー・ハラスメント】シリーズでは、実際にありがちな場面をリアルに再現。

介護現場だけでなく、あらゆる職場で共通する「やってしまいがちな言動」について、具体例から学べます。

※出典:人事院公式チャンネル(YouTube)

✅“無自覚のハラスメント”を防ぐためには、「感情面のセルフチェックや付き合い方」も大切です。

関連研修はこちら:

➡ 【アンガーマネジメント研修|感情との付き合い方を学ぶ】ケアパワーラボ

現場で起きやすいハラスメント事例

ここでは、実際の調査報告をもとに、現場で起きやすいハラスメントの事例を3つ紹介します。

身近によくあるやりとりも、実はハラスメントになることがあるんだ。

次の事例を一緒に見てみよう。

【事例1】人格を否定するような言葉を繰り返される(パワハラ)

上司:「なんでそんなこともできないの?」

上司:「君だと正直、不安になるんだよね。」

能力を否定されたり、比較されたりする言葉が繰り返されると、自己肯定感が低下し、言われた側の心の健康に悪影響を及ぼします。

このケースでは:

- 「そんなこともできないの?」という表現は人格や能力そのものへの否定。

- 「君だと不安になる」は、職務上の適格性を感情的に否定している。

これらが繰り返されることで、精神的な攻撃=パワハラに該当する可能性があります。

【事例2】身体に触れられる・性的な発言をされる(セクハラ)

利用者:「今日はいつもよりかわいいね。」(身体に触れてくる)

利用者:「冗談だよ。」

不快な性的発言や身体への接触は、明確なセクハラにあたります。

例え、「冗談」のつもりでも、受け取る側にとっては大きなストレスに。

このケースでは:

- 「今日はかわいいね」という発言は、業務と関係のない性的評価であり、セクハラ表現です。

- 身体に触れる行為は、たとえ軽くても、本人の同意がない限り許されません。

- 「冗談だよ」とごまかしても、受け手が不快に感じていれば、ハラスメントになります。

これらの言動が繰り返される場合、セクハラと判断される可能性があります。

【事例3】業務外のことをしつこく依頼される(カスハラ)

家族:「ちょっと簡単に庭の掃除もしておいて。」

ヘルパー:「それは契約外のサービスで・・。」

家族:「そんなこと言わないでよ。少しくらいやってくれてもいいでしょ?」

本来の業務に含まれないことを何度も依頼されると、精神的な負担を感じてしまうことがあります。

このケースでは:

- 庭の掃除という依頼は、事前に取り決めたサービス内容に含まれていない=契約外業務です。

- 利用者や家族が「やって当然」「少しぐらいなら」と言い続けることは、職員に対する精神的な圧力になります。

断るたびに責められる状況が繰り返されると、業務がしづらくなり、パワーハラスメント的要素を含む「カスタマーハラスメント」として判断されることがあります。

「これはハラスメントかもしれない」と気づくことが、自分を守る第一歩になります。

出典:公益財団法人 介護労働安定センター 介護事業所のハラスメントに関する調査第3章-3 https://www.kaigo-center.or.jp/content/files/report/2023r01_h_chousa01.pdf

🔻 利用者やご家族からのしつこい依頼や、「少しくらいやってくれてもいいでしょ?」という圧力に悩んだことがある方へ。

どう対応すればいいのか──

➡ 利用者・家族からのカスタマーハラスメントへの対応と防止策|ケアパワーラボ

なぜ今、ハラスメント対策が必要なの?

令和4年4月1日から、パワーハラスメント防止措置が法制化(義務化)され、事業所には明確な対応が求められるようになりました。

出典:厚生労働省 「職場におけるパワーハラスメント対策が事業主の義務になりました」 https://www.mhlw.go.jp/content/11900000/000855268.pdf

義務化により事業所がやらなければならないこと【簡単まとめ】

✅会社の方針をハッキリさせて、職員に伝えること。

➔「ハラスメントを許さない」と会社の姿勢を示し対応のルールを決めておく。

✅相談できる仕組みを作っておくこと。

➔「相談できる窓口」(サ責・管理者など)を決めておく。

✅パワハラが起きた時に、適切に対応すること。

➔「事実があったかどうか」をしっかり確認する。

✅プライバシーを守る・嫌がらせの仕返しをさせない

➔相談者や加害者のプライバシーをしっかり守る。

🔻【運営指導対象】事業所として必須の対応はこちら!

※**実地指導でチェックされる「ハラスメント対策の書類整備」**について詳しく解説しています。

➡【運営指導対象】ハラスメント防止の指針とマニュアル作成について|ケアパワーラボ

結局、ハラスメントを受けたら私たちはどう行動すればいいの?

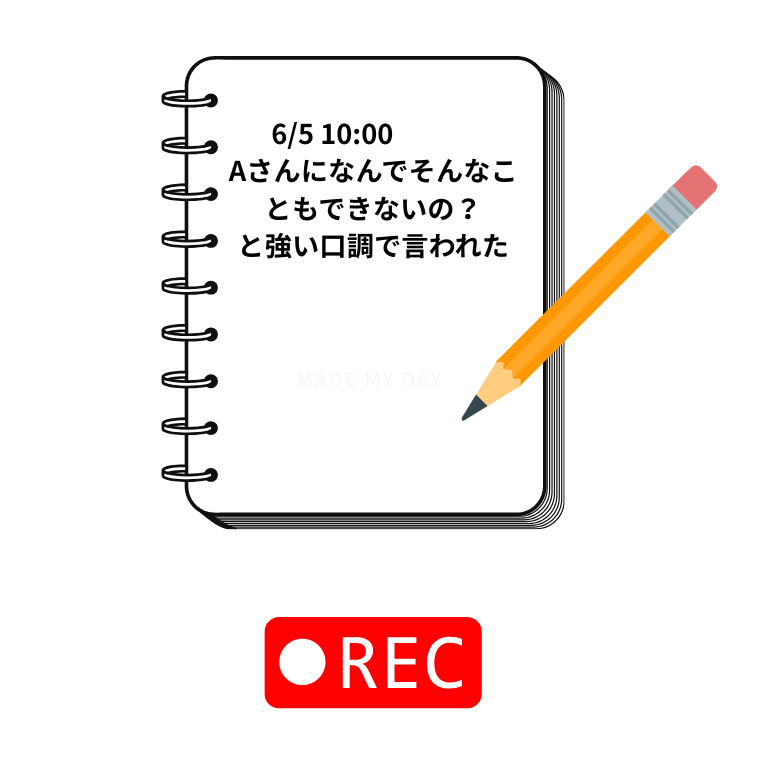

→ 一人で抱え込まず、「記録・報告・共有」の3ステップを確実に踏むことです。

- STEP1記録する

- どんな小さなことでもメモを残す(相手との距離もとる)

- LINEやメールなど証拠になるものはスクショを保存

- STEP2上司・窓口に「相談・報告する」

- サ責・管理者・相談窓口などにできるだけ早く共有

- 感情的に話さず、事実ベースで冷静に伝える

- 同僚に話すだけでは“正式な対応”として動けない

- STEP3事業所・会社として対応してもらう

- 相手が職員の場合:

→ 管理者が注意・指導し、配置転換・面談等を行うケースも - 相手が利用者や家族の場合:

→ ケアマネ・関係機関と連携し、対応の見直しや中止も検討 - 内容・対応経過は必ず記録に残す

- 相手が職員の場合:

ハラスメントを受けたとき、自分ひとりで「どうにかしなきゃ」と思わないことが大切です。

よくあるNG対応

| よくない対応 | なぜ?? |

|---|---|

| 自分だけで我慢 | 心身の不調・退職につながる |

| 同僚にだけ愚痴って終わる | 組織に記録が残らず対応されない |

| 「今回は流そう」と繰り返し許す | 相手に「やっていい」と誤解される |

ハラスメントを“自分ごと”として考える演習

研修では、「ただ知識を得るだけでなく、自分の身に置き換えて考えること」が大切です。

ここでは、現場で起こりうる場面を想定した簡単な演習をご紹介します。

【演習1】これはハラスメント?それとも業務上の注意?

以下の会話を読んで

- これはハラスメントに該当するか?

- そう感じたのはなぜ?

を考えてみましょう。

利用者:「また今日もギリギリだね。前から言ってるけど、ちょっとは時間考えてよ」

利用者:「ほんと手際が悪いね。それで大丈夫?」

あなたはこの発言をどう感じますか?

◻︎ハラスメントだと思う。

◻︎業務上の注意だと思う。

◻︎どちらとも言えない。

▶︎解説例:

言い方や頻度によっては、注意を通り越して「人格否定」や「過度な叱責」と感じられる可能性があり、ハラスメントに該当します。指摘内容自体が正しくても、伝え方が不適切であれば問題となります。

【演習2】対応を考えるワーク

以下のような場面で、あなたならどう対応するかを考えてみましょう。

家族から、「ついでにもう一人分(本人以外)の調理お願いできるでしょ?」と頼まれました。

しかし、その作業は契約外です。

あなたなら、どう伝えますか?

◻︎断ると悪い気がして、やってしまいそうになる。

◻︎契約内容に沿って、やんわり丁寧にお断りする。

◻︎自信がないので、まずは事業所に相談する

▶︎解説例:

正解は「契約に沿って、やんわりとお断りする」です。

不安なときは、まず事業所に相談することも安全な行動です。しかし「少しぐらい…」という気持ちで行うと、後の大きなトラブルにつながることも…。

【演習3】自分の体験をふりかえるワーク

今までの訪問業務の中で、「ちょっと嫌だったな・・・。」と感じた言動や場面があれば、思い出してみてください。

- 場面(例:入浴介助の時など):

- 相手の言葉や態度:

- そのとき自分が感じたこと:

- 今思えば、ハラスメントだったと思うか?(はい/いいえ/わからない):

なぜ「ふり返り」が大事なのか?

① 状況を言語化できる

→嫌な気持ちを「曖昧なモヤモヤ」で放置すると、自分でも説明できず、他者に相談・報告もできません。

② 自分の行動の“根拠”が見えてくる

→「これは契約外」と明確な根拠があれば、自信をもって業務につくことが可能に。

③ 気持ちをため込まずに済む

→ 放っておくと「もう行きたくない…」という燃え尽きにつながることも。

▶︎ポイント:

嫌な気持ちをスルーせず、「あれは何だったのか」とふりかえることが、自分を守る力にもなり、次への行動にもつながります。

そして、こうした気づきを深めるうえで大切なのが**「接遇力」**です。

相手との距離感や言葉づかい、態度が自分自身のストレスやトラブル回避にも大きく影響します。

▼詳しくはこちらの記事も参考にしてください:

👉 介護職員の接遇研修|ケアパワーラボ

【PR】ホームページ制作サービスのご案内

≪訪問介護向け研修資料一覧はこちら|ケアパワーラボ≫

▶ 関連記事:「法定研修の全体像をまとめてチェックするならこちら」

→ https://care-power-lab.com/category/nursing-care-training-materials/statutory-training/

まとめ

ハラスメントは、「受ける側」にとっても、「してしまう側」にとっても、心に大きな傷を残すものです。

訪問介護の現場では、関係性が近いぶん、無意識のうちに相手を傷つけてしまったり、逆に傷つけられても「我慢しなきゃ」と思い込んでしまうこともあります。

だからこそ、ハラスメントを“自分ごと”として考える視点が大切です。

- 自分が受けたモヤモヤに「名前」をつけること

- 自分の言動が相手にどう伝わっているかを「ふり返る」こと

これらの積み重ねが、誰もが安心して働ける環境づくりにつながります。

✅ 受けたときは、一人で抱え込まず「記録・報告・共有」を徹底

✅ してしまいそうな場面では、立ち止まって「相手の立場」を意識

ハラスメント対策は、「特別なこと」ではなく、日々のコミュニケーションそのものを見直す習慣です。

🔻印刷して現場で共有したい方はこちら

→【PDF版はこちら】記事末に表示されています!

🔻他の研修記事一覧はこちら

→訪問介護スタッフ向け研修資料一覧|ケアパワーラボ

本記事はPDFとして印刷できます

【訪問介護スタッフ向け】

ハラスメントを“受ける側”にも“してしまう側”にもならないために、

まずは身近な出来事をふりかえってみましょう。

✅ 現場で使える!訪問介護スタッフ向けハラスメント対策研修・印刷用PDFはこちら

整えたレイアウトでそのまま印刷OK

研修・ミーティング・配布用にご活用ください。

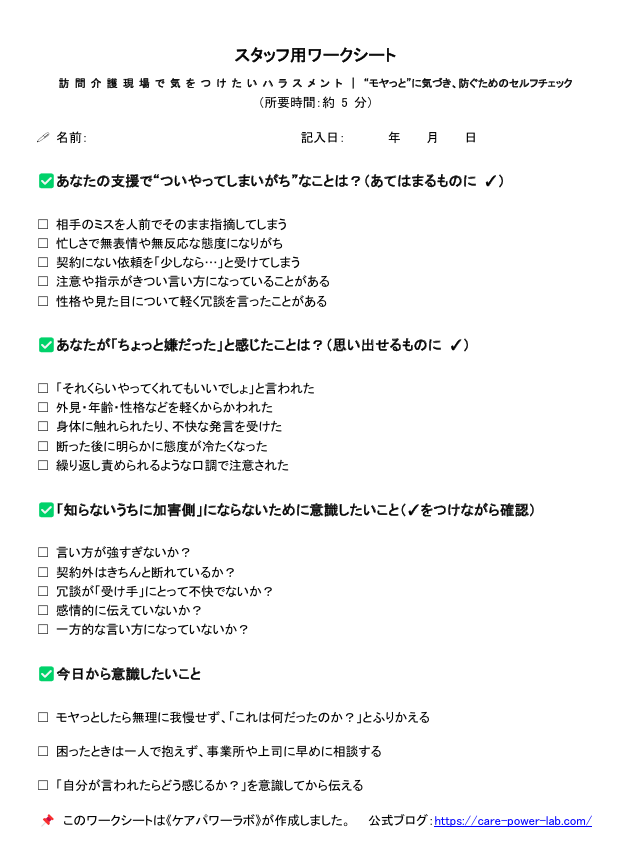

ケアパワーラボ版ワークシート

「あれってハラスメント?」自分の体験をふりかえるチェックワーク

ケアパワーラボでは、

「訪問介護スタッフ向け・ハラスメントふりかえりワークシート(5分で実施)」を無料提供しています。

現場でありがちな「ちょっと嫌だった」「モヤっとした」体験を通して、

相手との距離感、言葉づかい、態度を客観的に見直すきっかけに。

✅ ハラスメント対策ワークシート・印刷用PDFはこちら

【A4横・白背景・印刷対応】

※リンク先のPDFはブラウザで開いてそのまま印刷できます。

こんな使い方ができます

- 毎月の法定研修やスタッフ会議での配布用に。

- 新人職員への「接遇・人権尊重」教育の導入に。

- ハラスメントマニュアルの補足資料として。

研修依頼・質問などは問い合わせフォーム・公式LINEから

ケアパワーラボ公式ライン

※この資料は「訪問介護の現場で共有・活用」していただくために作成しています。

印刷・保存・職場内での回覧はご自由にどうぞ。

※以下の行為はご遠慮ください:

・無断転載(サイトやSNSへの転写など)

・無断での再配布・再編集(PDF配布や加工含む)

・商用利用(有料教材や商品への転用など)

ただし、外部に掲載・共有される場合は「出典: https://care-power-lab.com 」と出所を明記してください。 不明な時は遠慮なくご連絡ください。→ info@care-power-lab.online

★当サイトへのリンク・ご紹介は歓迎しております。

📌 本記事は、デイサービス「みんなのデイ にこっと」様でもご活用いただいています。

ハラスメント対策の職員共有・研修の参考資料として、ご紹介いただきました。

📌放課後デイサービス「サニーサイド」様

【PR】

アンケートの実施

記事の内容について、皆様のご意見やご感想をお聞かせください。(1分程度です)

アンケートは匿名で行われるので、安心してね。

ブログの質の向上に役立てさせていただきます。

アンケートには以下のボタンからアクセスできます。⇩⇩