※本ページはプロモーションが含まれています。ご了承ください

この記事はPDFとして印刷できます。

✅ 整えたPDFレイアウトで、きれいに印刷

✅ ワンクリックで印刷画面が開くから、すぐに配布・活用できる

✅ 印刷用レイアウトは記事の最後に表示 → スクロールするだけでOK!

印刷用PDFは記事の一番下にご用意していますので、ぜひご活用ください。

≪訪問介護向け研修資料一覧はこちら|ケアパワーラボ≫

ALSの概要

ALS(Amyotrophic Lateral Sclerosis)とは「筋萎縮性側索硬化症」のことをいいます。

ALSは原因不明の病気で、厚労省より「指定難病」とされています。

ALSとは主に中年以降に発症し、一次運動ニューロン(上位運動ニューロン)と二次運動ニューロン(下位運動ニューロン)が選択的かつ進行性に変性・消失していく原因不明の疾患である

引用:厚労省 2筋萎縮性側索硬化症 https://www.mhlw.go.jp/content/10906000/001409653.pdf

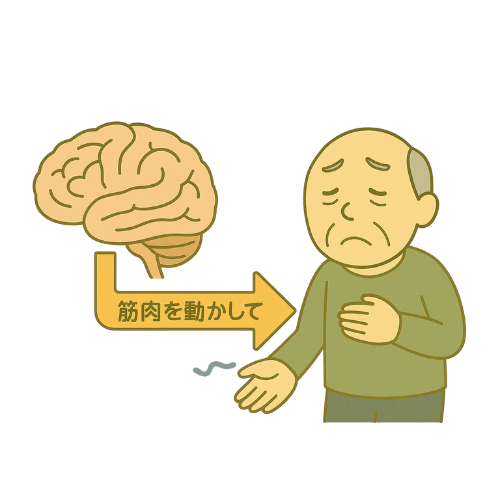

ALSは筋肉自体の病気ではなく、筋肉へ指令を送り動かす神経(運動ニューロン)が障害を受けます。

脳から「筋肉を動かして」という指示が筋肉に伝わらなくなります。

筋肉を動かさなくなることで力が弱くなり、手足・のど・舌・呼吸に必要な筋肉が痩せていく病気です。

ALSは「徐々に体が動かなくなる病気」ですが、症状が出にくい部分(四大陰性徴候)もあります。

次の4つは、ALSでも比較的保たれることが多い機能です。

①目の動き

②見る・聞く・温冷・痛みを感じる

③尿便意を感じる、我慢する力

④褥瘡(床ずれ)ができにくい

参考資料 日本社団法人 日本ALS協会

つまり、見たり・聞いたり・排泄の感覚を感じたり、痛みや暑さ寒さがわかるということです。

このように保たれている機能があるので

「見えているし、聞こえてもいるのにうまく反応できない」

「トイレに行きたいのに行けない」

「暑い・寒い・痛みを感じても自分ではすぐに対処できない」

といった状況に置かれ、強いストレスを感じることもあります。

ALS者さんは体が動かなくても、感覚や意識がちゃんとあるのね。

ALSの患者数と予後

ALSの患者数は現在10,514人といわれています。(令和2年度の特定医療費(指定難病)医療受給者証所持者数による)

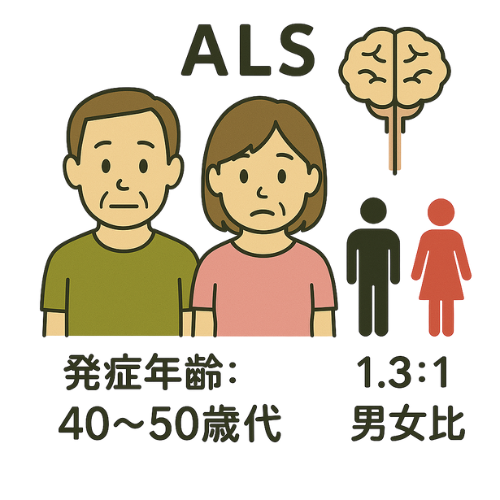

発症年齢:40~50歳代

男女比:女性と比較し1.3~1.5倍でやや男性の方が多い

・進行は比較的急速

・発症から死亡まで平均3~5年と言われている(人工呼吸器を使用しない場合)

・進行型の病気で症状が軽快することはない

・発症の仕方や経過には個人差がある

ALSはどのように進行するのか

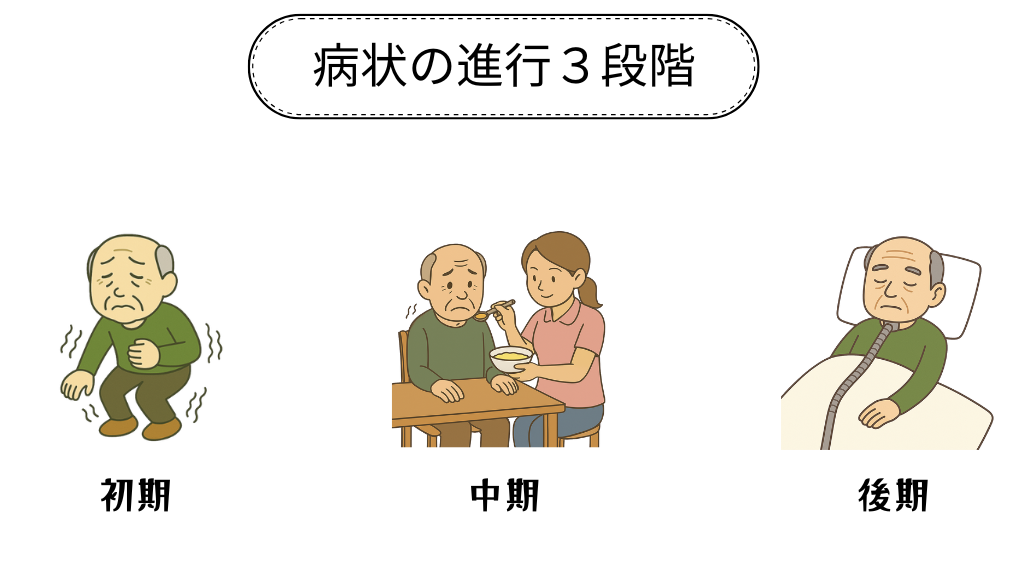

ALSは時間の経過とともに症状が進行します。

ALS協会によると、ALSの進行はおおまかに3つの段階に分けられます。(ALS協会HP参考)

初期

初期は筋力の低下が部分的に現れます。

手足の動かしにくさや、筋肉の痙攣・こわばりが見られることが特徴です。

【症状】

・指先の細かい動きが困難になる

・つまずきやすくなる

・食事中むせやすくなる

中期

症状が進行し、歩行や日常生活がさらに困難になります。

嚥下障害や呼吸機能の低下も目立ち始める時期です。

【症状】

・自力での移動が困難になる

・食事や着替えなど、日常生活に介助が必要になる

・呼吸が浅くなり、息苦しさを感じるようになる

後期

筋力の低下が全身におよび、自力での動作がほぼできなくなります。

呼吸機能が大幅に低下し、人工呼吸器が必要になる場合が多いです。

【症状】

・自力での会話が困難になる

・呼吸機能低下により呼吸器を使用するようになる

・経口摂取がほぼ困難になる

ALSの進行には個人差があり、すべての患者が同じ経過をたどるわけではありません。おおよその進行過程を把握し、その時期にあった適切なケアを提供することが大切です。

訪問介護と重度訪問介護の違い

ALS患者の場合、進行性の病気であるため、症状が進むと重度訪問介護が適用されることが一般的です。

ここでは訪問介護と重度訪問介護の違いを簡単にまとめました。

対象者:主に高齢者(65歳以上)

時間:30分~1時間程度

内容:食事、入浴、排泄の介助や生活援助(掃除、買い物)

制度:介護保険サービス

対象者:重度障がい者(障害者区分4以上)

時間:長時間

内容:長時間の介護サービスのほか見守りなど

制度:障害者総合支援法サービス

重度訪問介護については下記の記事を参考にしてください。

ALS患者に必要な医療行為

介護職員は日常的ケアはもちろんですが、医療行為も理解しておくことが大切です。

ここでは介護職員が関わる事の多い「呼吸」「栄養・食事」「排泄」「褥瘡(床ずれ)」4つの医療行為について説明していきます。

・医療行為:医師や看護師といった専門資格を持つ医療従事者が行う、手術や注射などの治療行為を指します。高度な専門知識と技術が求められるものです。

・医療的ケア:日常生活を送る上で必要な医療的な援助行為を指します。具体的には、喀痰吸引や経管栄養など、医師が行う治療行為ではなく、介護職員が行う医療的な支援。

呼吸ケア

ALSが進行すると、呼吸に使う筋力も弱まり、うまく息が吸えないことがあります。

そうなると人工呼吸器や痰の吸引が必要になります。

・気管切開の管理(チューブ交換、感染予防)

・気管内吸引(カニューレの奥にある痰の吸引)

栄養・食事

ALSの進行により、飲み込みが難しくなるため誤嚥のリスクが高まります。

そのため胃ろうや経管栄養を導入することがあります。

・胃ろうカテーテルの交換、管理

・経鼻経管栄養のチューブ交換

・誤嚥性肺炎の予防(嚥下評価、医師と連携した栄養指導)

排泄ケア

ALSの進行により自力でトイレへ行くことが困難なため、導尿やカテーテル管理が必要になります。

・膀胱留置カテーテルの交換、管理

・間欠的導尿(自力で排尿できない場合、管を挿入して排尿を助ける)

皮膚・褥瘡(床ずれ)ケア・予防

長時間同じ姿勢をとっていると、皮膚の血流が悪くなり、褥瘡(床ずれ)ができやすくなります。

・褥瘡(床ずれ)の処置、薬塗布

・創傷部位の評価、治療方針の決定

医療行為を理解しておけば、実際の介護現場でも役に立つんだ!患者さんの変化にも気づきやすくなるんだよ。

重度訪問介護がALS患者にできること

ALS患者の方は、少しずつ体が思うように動かせなくなり、日常の些細なことにも誰かの手を借りなければいけないもどかしさや、不安を感じているかもしれないですよね。

そこで「重度訪問介護士がALS患者にできるケアとはなにか」について身体介助や心のケアについて説明していきます。

日常生活のサポート

ALSの進行に伴い、患者は徐々に自力での動作が難しくなります。

重度訪問介護では以下のようなサポートをしていきます。

・食事の姿勢調整(上体を30度以上起こす)

・ミキサー食、とろみ食の準備(進行に合わせて食事形態を調整)

・食事介助(口に運ぶ速度や量を本人の希望を聞きながら決める)

・口腔ケア(口の中の清潔を保持)

・オムツ交換やトイレ誘導

・カテーテルが外れていたり、ねじれていないか確認

・膀胱留置カテーテルの排尿量の確認(濁っている、量が少ないなど異変があれば医療者へ報告)

・2~3時間おきに体位交換

・クッションやエアマットを使用し、体圧分散できるようポジショニング実施

・皮膚の状態をチェック(発赤や傷がないか確認)

・車椅子への移乗介助

・外出時の移動の支援(通院介助など)

呼吸補助

ALSが進行すると、ほとんどの場合、人工呼吸器を装着するケースが多くなります。

重度訪問介護では以下のような、呼吸管理の補助を行います。

- 口腔、鼻腔内の吸引(研修を実施し、喀痰吸引の資格を有する者)

- 人工呼吸器やチューブが外れていないか確認

- 呼吸が苦しそうな時は姿勢を変える(上体を起こす、横向きにする)

- 加湿環境の調整

注)喀痰吸引等研修を終えた介護職員は、本人や家族の同意を得たうえで、医療従事者の指示を受けて、喀痰吸引や経管栄養の実施が可能です。この研修には第1号、第2号、第3号の3種類があり、それぞれ対象者や実施内容が異なります。

コミュニケーション

ALSの進行により、話すことや手を動かすことが難しくなるため、早い段階で適切なコミュニケーション手段を準備することが大切です。

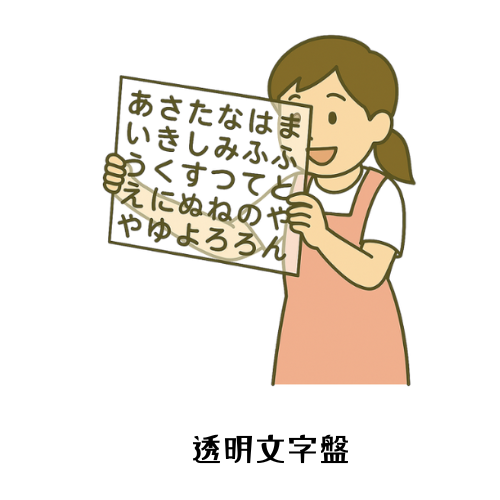

・50音表や透明文字盤:目や指で文字を指しコミュニケーションをとる

・アプリやタブレット:音声で自分の意思を伝える

・意思伝達装置:入力装置を使用し、長い文章で自分の意思を伝えることができる

・視線入力装置:視線の動きで文字を入力し、伝える

ALS患者の状態に合わせて、複数の手段を併用することもあります。

コミュニケーション手段を準備しても、使えない環境では意味がありません。

日常的にスムーズにコミュニケーションが取れるよう、以下の点に注意してください。

・機器の使い方を患者、家族が理解する

⇒文字盤の指差しが難しい場合:患者が目で追うと同時に、介助者も指で追い”該当文字の時に瞬きをしてもらう”といったルールを作っておくことも重要。

・本人の負担が少ない方法を選択する

⇒操作に慣れない場合や、疲れやすい場合は簡単な方法を選択する

(タブレットやアプリに慣れない場合は文字盤を選択する)

・緊急時の伝達方法を決めておく

⇒ヘルパーや家族に知らせる方法を事前に決めておく

「視線を左右に2回動かしたら〇〇ということ」とお互いに共通認識をしておく

伝えたい思いを表現できることで、患者は「自分の言葉が届いている」と感じ、精神的安定にもつながります。

【PR】ホームページ制作サービスのご案内

心理的ケア

ALSは身体的変化とともに精神的にも大きな影響を及ぼします。

重度訪問介護では、身体的なケアだけでなく「心のケア」も大切な支援のひとつです。

どのような心理的ケアができるのか。4つ紹介します。

・同じような悩みを抱える人たちがお互いに支えあう活動

・同じ病気の仲間と情報交換や悩みを共有できる

・「自分だけではない」と感じ、孤独感の緩和につながる

【期待できる心理的サポート】

・病気の進行による「自分が社会から切り離されるのでは」という不安の軽減

・同じ立場の人との気持ちを共有することで、日常の悩みを安心して話せる場になる

JALSA / 日本ALS協会 | ALS患者・家族の支援団体

・感情の整理やストレスとの向き合い方を専門家とともに考えられる

・必要に応じて、医師や介護スタッフとの橋渡し役となる

【期待できる心理的サポート】

・「病気の進行とどう向き合えばよいかわからない」といった漠然とした不安の軽減

・言いたくても言えない気持ちを安心して話せる場の確保

・病気や進行の見通しについての説明は行えませんが、必要に応じて医療職へつなげる

(例:「その点は看護師に確認してみます」「主治医に相談してみましょうか?」)

・感情的な疲労・介護ストレスへの理解と共感的関わり

(例:「辛いお気持ちを少しでも吐き出してもらえたらと思います」といった声掛け)

・不安や疑問に対しては、日常の中で出来る対応や制度を案内する

(例:呼吸器装着後の生活の工夫、福祉用具の導入例)

【期待できる心理的サポート】

・「わかってもらえた」という気持ちが、精神的なゆとりになる

・支援制度や相談先の情報が得られることで、将来の見通しが持てる

難病情報センター – Japan Intractable Diseases Information Center

・穏やかな声掛け

⇒例「○○さん、体の具合はどうですか?少しでも楽な体勢があったらおしえてくださいね」

・丁寧なふれあい

⇒例:体に触れる前に事前に声掛けをする「手を拭きますね。冷たくないか教えて下さい。」

・日々の変化への気づき

⇒例:わずかな体調や表情の変化にも目を向ける「今日は呼吸が浅いかも?報告しよう」

・プライバシーへの配慮と尊厳ある関わり

⇒重度障害であっても子ども扱いや過度な介助はNG。「ひとりの大人」として関わります。

【期待できる心理的サポート】

・「自分がまだ人として大切にされている」という安心感、尊厳の維持

・日々のケアの中で感じる「信頼できる人がいる」という安心感

心理的ケアは患者自身が抱える身体的な苦しみだけでなく、精神的な不安や孤独感に寄り添う大切なサポートです。

身体的ケアと同様に、心理的ケアも患者の生活の質を向上させ、安心感を与えることに必要不可欠です。

こうしたケアで、患者さんが自分の感情や不安を表現できる場を作って、気持ちを軽くしてあげることも大切なサポートなのね。

ほかにも研修資料がありますのでご利用ください。

≪訪問介護向け研修資料一覧はこちら|ケアパワーラボ≫

まとめ

ALSは少しずつ体が動かなくなる進行性の病気です。

それは「できていたことが、できなくなる不安」と日々向き合う日常でもあります。

言葉が出せなくても、体が動かせなくても、ALS患者は感じ・考え・願っています。

そんな「人としての営み」が、毎日のなかにちゃんとあるのです。

今回の内容は

・ALSとはどのような病気か

・重度訪問介護でできることはなにか

・介護士に求められる関わり方や配慮

についてお伝えしました。

ALS患者にとって、介護士は「生活のすぐそばにいる支え手」です。

呼吸器の管理や、身体介護だけでなく、心を通わせるケアがとても大切です。

だからこそ、

・声をかけるときに心を込める

・表情やわずかな動きから思いを汲みとる

・自分だったらどう感じるかを想像し行動する

こうした小さな心配りの積み重ねが、ALS患者の安心につながります。

ALS患者は決して何もできない人ではありません。

体が動かなくても「自分らしく生きたい」「社会と繋がっていたい」という強い思いを持っています。

そして、ヘルパーは大切なパートナーです。

これからも一緒に、ALS患者にできることを考え、実践していきましょう。

<免責事項>

本記事は、訪問介護事業所における実務や知識の向上を目的に、信頼性の高い情報を提供することを目指して作成しております。厚生労働省など公的な資料をもとに内容を構成しておりますが、その正確性や最新性を完全に保証するものではありません。介護や医療に関する具体的な対応については、必ず専門の医療機関または資格を持つ専門家にご相談ください。

【PR】

アンケートの実施

記事の内容について、皆様のご意見やご感想をお聞かせください。(1分程度です)

アンケートは匿名で行われるので、安心してね。

ブログの質の向上に役立てさせていただきます。

アンケートには以下のボタンからアクセスできます。⇩⇩

厚労省 筋萎縮性側索硬化症

→ALSの概要や治療法、予後について書かれています

難病情報センター 筋萎縮性側索硬化症

→ALSの患者数について詳しく書かれています

日本社団法人 日本ALS協会

→ALSの症状の進行についてや、4大陰性徴候について書かれています

(生活支援のページ)日常ケアやコミュニケーションについて詳しく書かれています

厚労省 重度訪問介護

→重度訪問介護の対象者や支援内容について詳しく説明されています

厚労省 訪問介護

→訪問介護の対象者や支援内容について説明されています

筋萎縮性側索硬化症(ALS)診療ガイドライン2023

→医療的ケアや栄養管理についてかかれています

健康長寿ネット ALSのケア

→在宅ケアの重要性や具体的なケア方法について書かれています

保険医療科学 難病患者と家族を支援する難病相談支援センターの役割と今後の展望

→ピアサポートの活動、患者や家族の問題解決について書かれています

日本心理臨床学会 心理支援

→専門職による支援の重要性についてかかれています

東京都健康長寿医療センター研究所 在宅で介護を担うを支えるために

→家族への支援について書かれています

日本内科学会生涯研究講演会 高齢者・認知症患者へのケアと コミュニケーション

→高齢者とのコミュニケーションについて書かれています

<書籍>

病気が見える vol.7 脳・神経 第1版:メディックメディア 岡庭 豊

→ALSの概念や症状の進行・治療について書かれています