※本ページはプロモーションが含まれています。ご了承ください

この記事はPDFとして印刷できます。

✅ 整えたPDFレイアウトで、きれいに印刷

✅ ワンクリックで印刷画面が開くから、すぐに配布・活用できる

✅ 印刷用レイアウトは記事の最後に表示 → スクロールするだけでOK!

印刷用PDFは記事の一番下にご用意していますので、ぜひご活用ください。

はじめに

福祉用具は利用者の生活の質を高めます。しかし、その効果を発揮させるためには、介護職員が用具の特性や使用方法を正確に理解し、それらを適切に活用するための知識を身につけていることが求められます。

福祉用具とは

福祉用具とは、心身の機能が低下し、日常生活を送るのに支障がある高齢者または障がい者の日常生活上のサポートをするための用具、機能訓練のための用具・補装具のことを言います。

今回は、身近なベッド関係の福祉用具・移動に関わる福祉用具についてどんなものがあるか見てみよう。

ベッド周辺の福祉用具

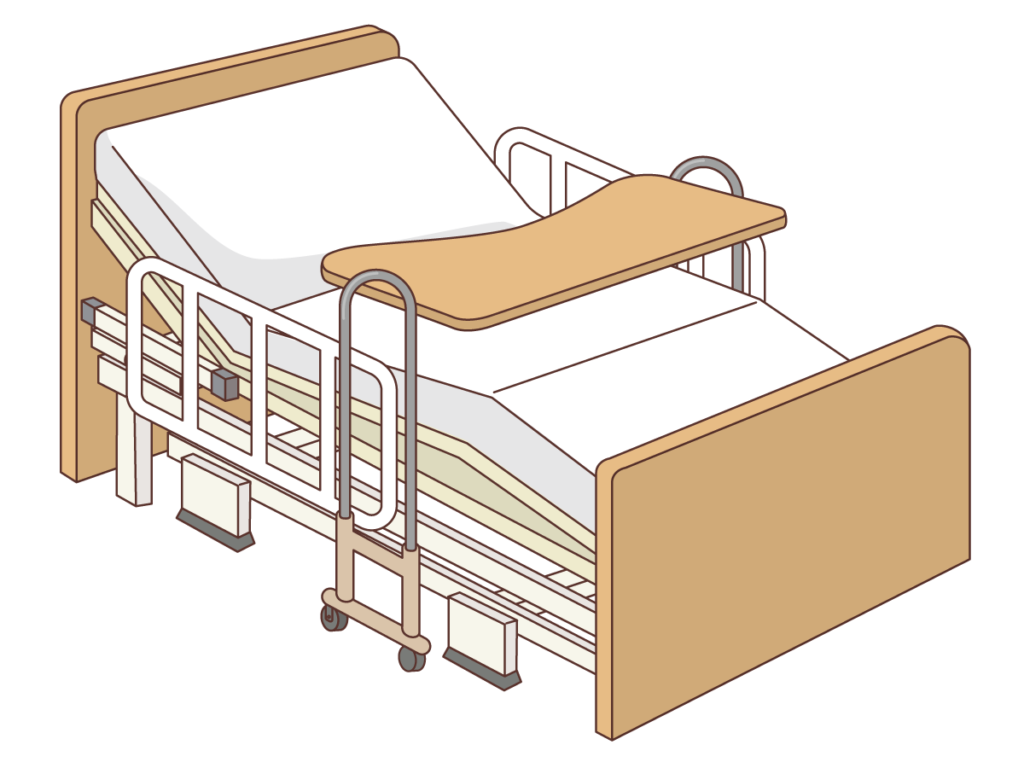

介護用ベッド

ベッドの高さを調整できるもの

ベッドの高さ調整ができることで、本人にとってはベッドからの立ち上がりがしやすくなったり、介護者にとってはオムツ交換やシーツ交換において腰への負担が少なくて済むというメリットがあります。

【ベッドからの立ち上がり】

ベッドが低すぎると立ち上がる際に足への負担が大きくなります。また、座るときにもゆっくりと座ることが難しくなり、勢いよく座ってしまうことで腰骨の圧迫骨折のリスクも高まります。

反対にベッドが高すぎると座位姿勢が不安定となり、転落のリスクが高まります。

座った際に足裏がしっかりと着く高さに調整しましょう。

【ベッド上での更衣・オムツ交換・清拭】

ベッド上での更衣・オムツ交換、清拭などの介助の際、ベッドが低いと介助者の腰への負担が大きくなります。

腰の負担が少なくなるように高さを調整しましょう。

本人がベッドを自分で操作する場合は、高さの目印になるものを確認しておくと安心です。

Q:ベットの端に座って着替えなどをする場合、ベッドは高いほうが良い?低いほうが良い?

A:低い方が良い。

ベッドの端に座る場合、ベッドは低い方がしっかりと床に足をつくことができるので安定します。

ベッドを高くしたあと、そのままにしていると転落の危険が高まります。オムツ交換などの作業が終わったら高さを戻し、ベッド柵をつけ忘れないようにしましょう。

2モーター・3モーターベッド

高さ調整の有無により、介護ベッドは2種類に分類されます。

・2モーター: 背もたれと膝部分が動かせる。高さ調整はできない。

・3モーター: 背もたれ、膝部分に加えて、ベッド全体の高さ調整も可能。

3モーターは介護する人にも優しいけれど、少し高価になります。

【起き上がり動作の介助】

ベッドの機能を使って起き上がりを介助する場合、ベッドを操作する前に利用者をベッドの上の方へ移動させましょう。

体が下の方にある状態でベッド操作すると、利用者の体を痛めてしまいます。

Q:頭部と足部分が別々に動くベッドの場合は、どちらを先に高くすると良いか?

A:足部分。

先に膝を少し高くしてから頭部を高くするようにしましょう。

頭部を先に高くしてしまうと体がベッドの下の方へずり落ちてしまい、利用者の体を痛める原因となります。特に褥瘡のリスクのある利用者の場合は、体が下方へずり落ちる際に臀部の皮膚のずれ・負荷が生じ、褥瘡になりやすくなります。

柵の種類

ベッド柵は主に2種類あります。

・サイドレール

ベッドからの転落防止、寝具のずれ落ちを防止するために使用する格子状のレールです。多くはベッドのフレームに差し込んで使用します。強く引っ張ったり、体重を支えるようには設計されていません。

・移乗バー

サイドレール同様に多くはベッドフレームに差し込んで使用します。L字になっており、寝返り・起き上がり・立ち上がり・移乗動作を補助します。左右どちらに起き上がるのか車椅子への移乗のしやすさなどを配慮して取り付ける位置を決めます。

引用画像:パラマウントベッド

柵の隙間に頭・首・腕を挟み込む事故が起こらないように、ベッドを操作する際には気をつけましょう。

脊髄損傷・頚椎損傷、片麻痺の人など体の感覚が鈍く、ものが触れている感覚がわからない人はベッド柵に腕や足が挟まっていることに気がつけないことがあるんだ。麻痺のある人の手足には十分に気をつけよう。

ベッド用テーブル

ベッド用テーブルは大きく分けて2つのタイプがあります。

・掛け渡し式

ベッドのサイドレールに掛け渡して使用するもの。コンパクトで必要なときだけ取り付けて使用することができます。高さはサイドレールの高さに依存するため調整はできません。

・可動式

キャスターがついており、移動が可能なもの。設置にスペースを取ります。キャスター付きで天板の高さ調整が可能なものが多いため、車椅子に移乗した際にも使用可能です。

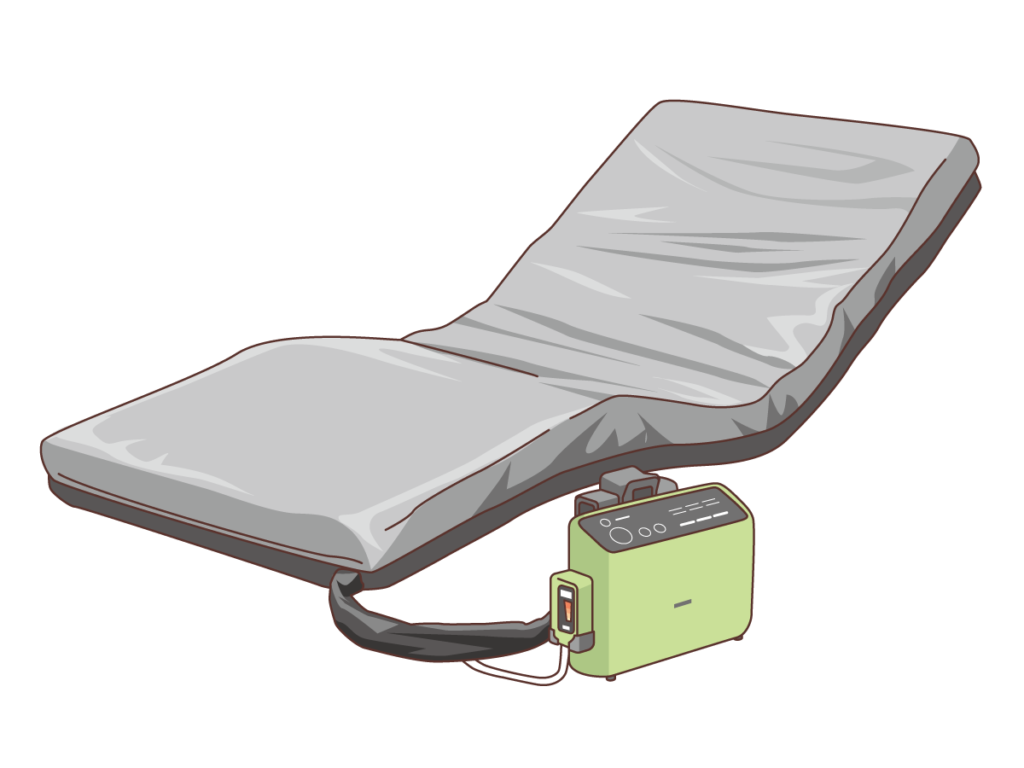

マットレスの種類

マットレスはベッドの床上に置いて体を支えるもので様々な素材のマットレスがあります。

柔らかすぎると寝返り・起き上がりの動作が行いにくくなることがあります。

感覚障害があるなど、褥瘡への配慮が必要な場合は体圧分散効果が高いエアマットレスなどを検討します。

介助や動作が行いにくい場合はスイッチで一時的にマットの圧を高められるものもあります。

エアマットレスは、褥瘡がある場合や褥瘡のリスクが高い場合によく用いられますが、寝返りなどの動作は行いにくくなります。

その他(体位変換・移乗)

体位変換や移乗は、介助者にとって身体的な負担が大きくなります。介助する側もされる側も楽に行えるように、様々な福祉用具があります。

体位変換シーツ(スライディングシート)

滑りやすい素材になっているシートです。

利用者の体とマットレスの間に敷き、体を滑らせて体の移動を容易に行うための用具で、ベッド上で体の位置をずらす場合などに使用します。

スライディングシートの使い方

1.利用者に横向き(側臥位)になってもらい体の下にスライディングシートを敷く

2.仰向きになってもらい、協力をしてもらえる場合は利用者に膝を立ててもらいシーツの滑りを利用して体を上へ移動する

スライディングシートがなくても、大きなビニール袋で代用することもできます。

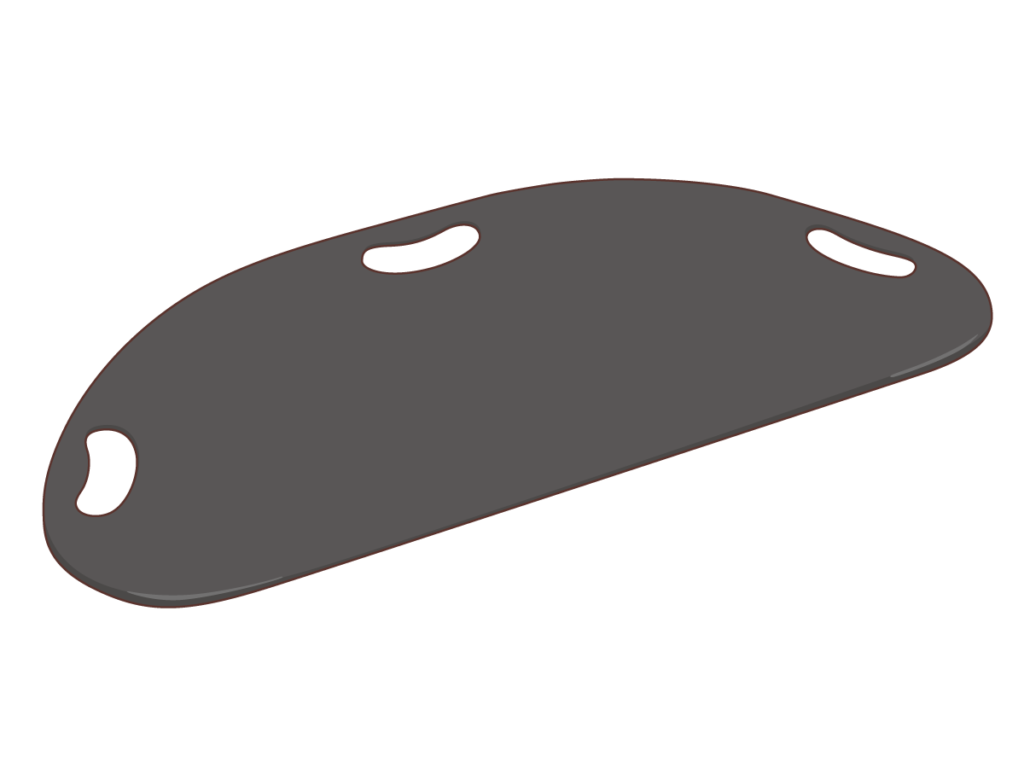

スライディングボード

立ち上がっての移乗が難しい方に使用します。ベッドと車椅子の橋渡しをして滑り台のようにして移乗します。

スライディングボードの使い方

1.車椅子の肘掛けは外し、車椅子よりベッドが少し高くなるようにしておく。

2.ベッド端に座った状態で臀部の下にボードを差し込み、移乗する車椅子に橋渡しをする。

3.ベッドから車椅子へ、ボードの上を滑りながら移乗する。前方へ滑り落ちないように介助者は前方から体を支える。

硬いボードの上を滑るので、臀部に褥瘡がある場合には悪化するリスクがあり、使用できません。

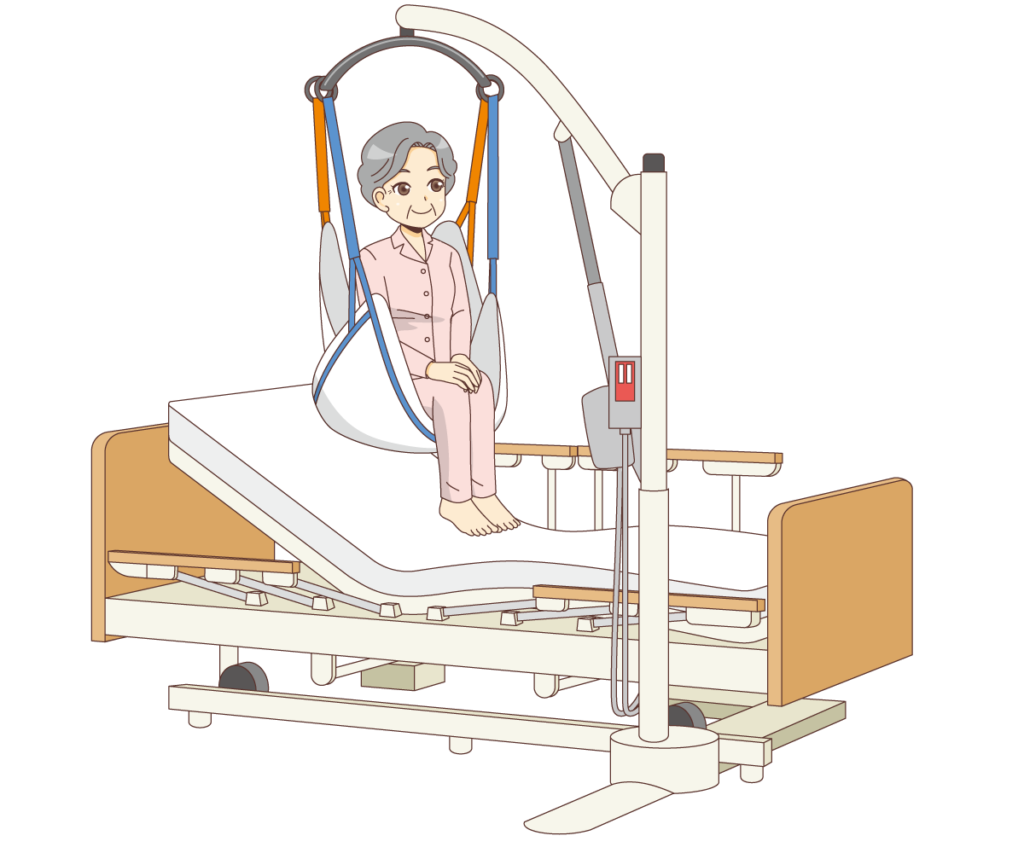

リフト

リフトとは、自力では移乗することができない人を吊り具により吊り上げて移乗するものです。

設置方法の種類

・天井走行式

天井にレールを固定するため住宅工事が必要となります。

・床走行式

シートやベルト状の吊具で吊り上げ、床を移動して目的の場所に移乗させるリフトです。住宅工事不要で使用可能ですが、在宅ではスペースや床の段差の問題で使用しにくいことが多いです。

・機器用設置型

浴槽やベッドなどの機器に固定設置し、その可動範囲内で使用します。

吊具の種類

シート状のものやベルト状のもの、トイレ用や入浴用など使用場面によって素材も形状も様々です。

シートタイプは、座る能力が低い場合でも適応しやすいですが、臀部まで覆うため使用場面は限定されます。本人の身体能力や使用場面によって選定されています。

ベッドから車椅子へリフトを使って移乗する場合は、奥までしっかり座れているかをよく確認しましょう。ティルト・リクライニング車椅子の場合はあらかじめ傾けさせておくことで深く腰をかけやすくなります。

リフトを使用することで介助者の体の負担が少なくなりますが、使い方を間違えると大きな事故につながります。使用する前には、吊り具の使い方・手順など不安を解消しておきましょう。

移動に関わる福祉用具

車椅子

車椅子にも色々な種類があります。

その人の能力や、自宅などの使用する環境に合わせて選択します。

・自走用車椅子

後輪に手でつかめる輪(ハンドリム)がついており、これを使うことで動かす事ができる車椅子のことです。

片麻痺など、手で操作ができない場合は、足で床を蹴っても駆動するため、足裏がしっかりと床に着くように座面の低いものが選定されます。

・介助用車椅子

駆動用のハンドリムがなく、後輪がコンパクトな車椅子が一般的です。介助者用のブレーキが付いています。

・ティルト・リクライニング車椅子

自走用・介助用の車椅子に背もたれが後方へ倒れる機能や、レッグサポートが挙上するなどの機能を備えた車椅子。座る姿勢が不安定な方や起立性低血圧・めまいがある場合に使用します。

※ティルト機能・・・座面と背面の角度が一定のまま後方に傾斜すること

・6輪車椅子

後輪の大きさや位置が工夫されており、狭い屋内でも小回りが利く車椅子です。車椅子が後方に転倒しないように後方にキャスターが取り付けられているため6輪となっています。

・電動車椅子

方向転換にスペースが必要なため屋外での使用が一般的です。

脳性麻痺・筋ジストロフィー症・頸髄損傷・関節リウマチなど、歩行が困難で腕や足で車椅子を駆動することが難しい方でも移動することが可能になります。

車椅子のクッション

座っている姿勢を保つことが難しい場合や感覚障害などにより褥瘡のリスクがある場合には、車椅子の座面に特別なクッションを使用する場合があります。

褥瘡のリスクがある方は、エアクッションを使用している場合があります。

空気が抜けていると逆効果になる為、気がついたらすぐに報告をしましょう。

杖

歩行に少し不安が出てきた際に、気軽に手に取りやすいのが杖です。安価でホームセンターなどで購入できるものもあります。

・T字杖

ホームセンターなどでもよく見かけるT字型の杖です。先端のゴムの大きさや硬さにも種類があります。簡単に手に入りますが、長さを調整できるものが良いでしょう。

・多点杖

杖の脚部分が3〜5本に分かれ支持面を広くした杖です。T字杖よりも安定性が高く、歩行障害がより重度な場合に用いられます。床面が平らでないとしっかり杖をつけないため、屋外での使用は制限されます。

・ロスフトランドクラッチ

腕を通して支えるカフがついた杖です。動きやすいが、支えは腕力に依存する為、割と若い人向きです。

・プラットホームクラッチ

肘を曲げた状態で使用する杖です。手首から肘全体を支える前腕受けが付いています。関節リウマチで指や手首に変形や痛みがある場合に使用します。

歩行器

杖よりも安定性が高いものが多く大きさは様々ですが、方向転換をするにはスペースが必要となります。

・固定型

歩行器を両手で持ち上げて移動します。屋内で杖の代わりに使用する場合もあります。

・交互型

形は固定型と似ていますが、全体を持ち上げる必要がなく左右交互に一歩ずつ進めて使用します。

固定型・交互型は基本的に屋内で使用します。固定型の前足に車輪の付いたタイプもあります。車輪付きの場合は持ち上げたり、左右交互に動かす必要がありませんが、進み過ぎてしまう可能性があるので、慎重に操作する必要があります。

・歩行車

車輪のついた歩行支援用具です。前方に押しすぎて転倒する可能性があるため、歩行能力に応じて導入されます。関節リウマチなどで手の変形や痛みがある方のために肘あて付きの歩行車もあります。

・シルバーカー

主に屋外での移動補助を目的に使用します。自立歩行ができる方が、より安定して歩行できるように補助的に使用するもので、体を十分に支える機能はありません。

ほかにも研修資料がありますのでご利用ください。

まとめ

福祉用具は、訪問介護における利用者の生活の質を向上させる重要な存在です。しかし、その効果を最大限に引き出すためには、介護職員がその特性や活用法を正しく理解し、適切に使用できる知識が不可欠です。

今回の研修では、福祉用具の種類や特徴について学びました。この学びを活かし、利用者がより快適で安全な暮らしを送れるよう、私たち一人ひとりが実践に繋げていきましょう。

研修依頼・質問などは問い合わせフォーム・公式LINEから

ケアパワーラボ公式ライン

アンケートの実施

記事の内容について、皆様のご意見やご感想をお聞かせください。(1分程度です)

アンケートは匿名で行われるので、安心してね。

ブログの質の向上に役立てさせていただきます。

アンケートには以下のボタンからアクセスできます。⇩⇩

【参考文献】

・福祉住環境コーディネーター検定試験2級公式テキスト/東京商工会議所

・作業療法学全書 福祉用具の使い方・住環境整備/協同医書出版