※本ページはプロモーションが含まれています。ご了承ください

この記事はPDFとして印刷できます。

✅ 整えたPDFレイアウトで、きれいに印刷

✅ ワンクリックで印刷画面が開くから、すぐに配布・活用できる

✅ 印刷用レイアウトは記事の最後に表示 → スクロールするだけでOK!

印刷用PDFは記事の一番下にご用意していますので、ぜひご活用ください。

≪訪問介護向け研修資料一覧はこちら|ケアパワーラボ≫

参考資料:【厚生労働省感染対策マニュアル・業務継続ガイドライン等】

https://www.mhlw.go.jp/content/12200000/1225_houmon-2_s.pdf

訪問介護の現場で気をつけたい「感染症」とは?

訪問介護の仕事では、体調を崩しやすい高齢者や障がいのある方の自宅を訪問します。

そのため、感染症を防ぐことが非常に重要となります。

利用者だけでなく自分を守るために、まずは感染症・対策について正しく理解をしましょう。

(出典:厚生労働省「感染症の予防及びまん延防止に関する研修資料」 https://www.mhlw.go.jp/content/000501120.pdf)

感染症とは?

感染症とは、ウイルス・細菌・カビなどが体の中に入って起こる病気のことです。

熱・咳・嘔吐・下痢などの症状が見られることがあります。

▼ 代表的な感染症:

- インフルエンザ

- ノロウイルス

- 新型コロナウイルス

高齢者や障がいのある方にとっては、重症化のリスクが高いため注意が必要です。

感染症が成立する3つの要因

感染症は「感染源」「感染経路」「感染を受ける人」の3つが揃うと成立します。

感染症は火事とよく似ているんだ。

感染症は火事と似ている。三要素比較表

| 火災の三要素 | 感染症の三要素 | 説明(共通点) |

|---|---|---|

| 火(点火源) | 感染源 | ウイルス・菌など、「発生源」「元になるもの」 |

| 酸素(助燃物) | 感染経路 | 「通る道」があると広がりやすい |

| 可燃物(燃える物) | 感染を受ける人(宿主) | 免疫が弱い人がいると感染しやすい |

感染予防の3原則

- 火を防ぐには:点火源・助燃物・可燃物のどれかを断つ。

- 感染を防ぐには:感染源・感染経路・感染しやすい状態を断つ。

特に介護サービスでは感染源と感染経路を断つ事が重要なんだ。

高齢者は免疫が弱い=感染を受けやすい人が多いため、

- 感染源を断つ(病原体を持ち込まない・早期発見・隔離・消毒)

- 感染経路を断つ(手指衛生・マスク・タオルや食器などの共用を避ける)

この2つが感染対策の柱になります。

利用者の免疫を強くすることも大切ですが、私たちは即効性のある「感染源」「感染経路」の遮断が最優先となります。

感染源と感染経路

感染源とは

病気のもとになる菌やウイルスがいる場所や物のことです。人、動物、環境(空気、水、物品など)も感染源になる場合があります。

▼ 主に感染源になる可能性があるもの。

| 感染源の種類 | 補足 |

|---|---|

| ① 嘔吐物、便、粘膜 | ノロウイルス、大腸菌などが含まれることがある |

| ② 体液・血液痰などの分泌物 | B型肝炎ウイルスなどの感染源となる |

| ③ 使用済みの注射針など | 再使用や不適切な処理によって感染の恐れあり |

| ④ 汚染された手指・手袋など | 病原体の媒介者となり得るため「手の管理」が重要 |

感染経路(感染ルート)

感染経路(感染ルート) を通じて体内に病原体が入ることで感染します。

▼ 感染経路(感染ルート)は大きく3つ。

- 接触感染

ドアノブなどに付着した菌が、手を通して口や目に入ること。 - 飛沫感染

くしゃみや咳などの飛沫を吸い込んで移ること。 - 空気感染

ウイルスが空気中を漂い、それを吸い込むことで移ること。

現場でよくある例

🔻 くしゃみが飛んでドアノブにかかり、そのドアノブを素手で触る。

➔接触感染のリスク。

🔻 マスクを顎へずらしたままケアをし、利用者のくしゃみが顔にかかる。

➔飛沫感染のリスク。

🔻 感染が疑われる利用者に対して、換気をせずにケアを開始。

➔空気感染のリスク。

感染源と感染経路を断つ・現場での対策ポイント

- 手洗い・手指消毒の徹底。

- マスク、手袋などの適切な使用。

- こまめな換気をしっかり行う。

- 使い捨てのものは廃棄する。

| 対策 | 感染源を断つ | 感染経路を断つ |

|---|---|---|

| 手洗い・手指消毒の徹底 | 病原体を除去し、自分を感染源にしない | 手を介して他人や物に病原体を広げない |

| マスク、手袋などの適切な使用 | 咳・くしゃみで病原体を飛ばさない | 飛沫や接触を物理的に遮断する |

| こまめな換気をしっかり行う | ― | 空気中の病原体濃度を下げ、空気感染を防ぐ |

| 使い捨てのものは廃棄する | 汚染物を現場から排除する | 汚染物を介した接触経路を遮断する |

- 感染の原因は「接触・飛沫・空気」

- 手洗い、マスク、換気でリスクを大幅カット。

※換気を行う場合、風の流れができるよう、2方向の窓を、1時間に2回以上、数分間程度、全開にしましょう。

(出典:厚生労働省「感染症の予防及びまん延防止に関する研修資料」 https://www.mhlw.go.jp/content/000501120.pdf)

✅厚労省が出している『感染対策普及リーフレット』写真つきで正しい手洗い・手指消毒がわかりやすく学べます。➤(厚生労働省)感染対策普及リーフレット

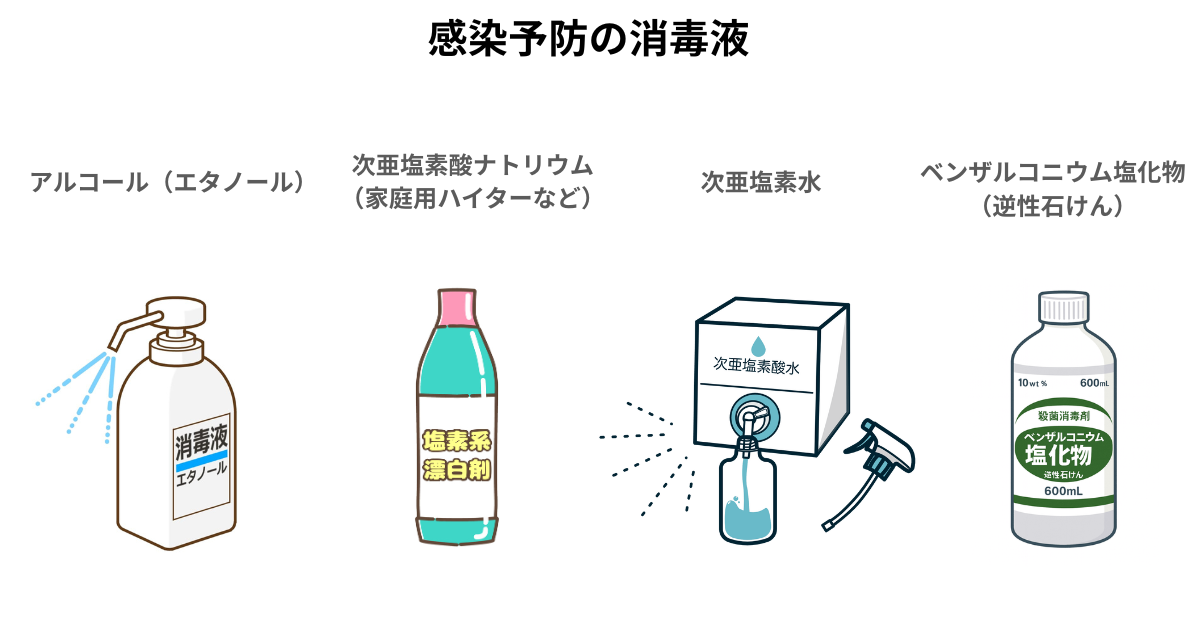

現場で使える!感染予防の消毒液

| 消毒液名 | よく使う場面 | 濃度の目安 | 注意点 |

| アルコール(エタノール) | 手、ドアノブ、スマホなど | 70〜95%のものを使用(市販品はそのまま使用) | 火気厳禁・手荒れ注意 |

| 次亜塩素酸ナトリウム(家庭用ハイターなど) | 嘔吐物、血液処理 | 水500ml+ハイター小さじ1杯(5ml)=約0.05% | 金属・肌に不向き |

| 次亜塩素水(弱酸性) | 室内空間、ドアノブなど | 市販品はラベルに書かれた濃度のまま使用(例:50ppmの製品は薄めずそのまま使う) | 光・熱で効果低下・長く保存できない・手指にも使える |

| ベンザルコニウム塩化物(逆性石けん) ※市販のうがい薬や洗剤にも使われる成分です | 器具の消毒、手洗い補助 | 水1L+原液小さじ2杯(10ml)=約0.1% | 他の洗剤と混ぜない すすぎ必要 |

- 嘔吐物→ハイター0.05%

- 日常の拭き掃除→アルコール70%以上

- 金属→アルコールでOK、ハイターはNG

✅ 関連記事:食中毒予防の研修資料もご活用ください

食中毒は感染症と同じく、現場での「持ち込まない・拡げない」意識が重要です。

➤ 食中毒予防についての研修資料はこちら(PDF印刷対応)

Q&Aで確認しよう

- Q嘔吐物を処理するとき、どの消毒液を使えばいい?

- A

次亜塩素酸ナトリウム(家庭用ハイターなど)を0.05%に薄めて使います。ペーパータオルなどで拭き取った後は、二重袋で廃棄します。

- Qスマホやドアノブを毎日拭くのに向いている消毒液は?

- A

アルコール(エタノール)がおすすめです。70%以上の濃度が効果的です。

- Qベッドの柵やリモコンなど、金属部分の消毒は?

- A

アルコール(エタノール)が◎。次亜塩素酸ナトリウム(ハイター)は強力な殺菌力がありますが、サビの原因になるので要注意。

- Q「次亜塩素酸ナトリウム」と「次亜塩素酸水」、名前が似ていますが同じものですか?

- A

いいえ、成分や性質が違います。

次亜塩素酸ナトリウム

→ 漂白剤(ハイターなど)に使われ、希釈すると消毒液になります。刺激が強く、金属腐食や皮膚・衣類へのダメージがあるため、使い方に注意が必要です。

次亜塩素酸水

→ 食品や手指の除菌にも使われることがあり、刺激が少ないのが特徴。ただし、有効塩素が時間とともに減りやすく、長時間の保存には向きません。

- Q逆性石けんって何ですか?

- A

殺菌・消毒を目的とした化学物質で、普通の石けんとは性質が逆です。

普通の石けん(石けん・ボディソープ)

→ 陰イオン性で、皮脂や汚れを洗い流すことが目的。

逆性石けん

→ 陽イオン性で、細胞膜を壊して殺菌・消毒する。

(出典:厚生労働省「新型コロナウイルスの消毒・除菌方法について」https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/syoudoku_00001.html)

訪問の際の嘔吐の処理方法を学んでおきましょう。下記の動画が参考になります。

✅参考動画:高崎市「感染症予防 ~嘔吐物処理方法~」(2018年10月)

毎日の感染予防チェックリスト【自分を守る行動】

訪問介護では、自分自身を守ることが結果的に利用者を守ることにも繋がります。

日々のルーティンの中に感染予防のチェックを組み込んでおきましょう。

出勤前のチェックリスト

◻︎咳・喉の痛みは?

→軽い症状でも他の人にとっては重大な感染源となります。体調を正しく把握するためにバイタルチェックを行います。

◻︎熱はないか?

→多くの感染症は発熱から始まるため、熱がある状態で無理に出勤すると、利用者や職場の仲間へ感染を広げる危険があります。

移動中・事業所内での注意

◻︎電車やバスの吊り革に触れた後は手指消毒

→不特定多数が触れる箇所はウイルスが付着しやすいため、触れた後は必ず手洗いや手指消毒を行います。ウイルスを持ち込まない意識が大切です。

◻︎手洗い・手指消毒はこまめに行う

→「外から自宅に入ったとき」「物を触ったあと」「食事前」など、タイミングを意識することが大切です。

◻︎マスクは鼻まで覆う。顎にずらすのはNG。

→正しくつけないと効果が減ります。鼻を出している・顎にずらして再装着することで、マスク表面に触れて逆に感染リスクが高まります。

必要性の背景を理解することで、「なんとなくやる」から「意味を持って実践する」行動に繋がります。

現場の安全は、こうしたひと手間の積み重ねで守られます。

(出典:厚生労働省「感染症の予防及びまん延防止に関する研修資料」 https://www.mhlw.go.jp/content/000501120.pdf)

Q&Aで確認しよう

- Q自分の家族が風邪気味でも、自分に症状がなければ出勤していい?

- A

無症状でも感染の可能性はゼロではありません。出勤前に必ず管理者へ連絡し、指示を受けてください。 感染拡大防止のため、状況によっては自宅待機となる場合があります。

- Q利用者の咳がいつもよりひどいけど、熱はない。どうすれば良いですか?

- A

咳が強くなっている場合は、感染の可能性もあるため、マスク着用・バイタルの確認・換気強化などを行いつつ、様子を具体的に記録しすぐに管理者へ報告します。管理者は家族やキーパーソンに報告・受診の促しをします。

- Q出勤前に体温を測るのを忘れた場合は?

- A

出勤前に体温を測り忘れた場合は、事業所で速やかに計測し、記録に残してから業務に入りましょう。

利用者宅での感染対策【現場の動きに沿って】

実際の感染対策では「頭では分かっていても、動きの中で忘れる」ことがあります。

だからこそ、一連の流れとして身につけることが大切です。

玄関での感染対策

◻︎上着などの必要ないものは室内に持ち込まない。

◻︎入室前に必ず手指消毒を行う。

入室後の感染対策

◻︎ケア前にもう一度手洗いをする。

◻︎必要に応じてエプロン・マスク・手袋を装着する。

ケア中の感染対策

◻︎利用者に顔を近づけすぎず、距離を保つ。

◻︎排泄物、嘔吐物の処理時は手袋・エプロンを必ず装着する。

退出時の感染対策

◻︎汚れた物は事業所のルールに従い適切に処理。

◻︎最後にしっかり手指消毒を行う。

- 手袋をしたままバッグを触ってしまい、ウイルスを自宅に持ち帰ってしまった。

- 嘔吐物処理時にエプロンをせず、制服が汚染されてしまった。

感染対策は「習慣づけ」が大切なんだ。また、どんなに急いでいても、感染対策を怠らないようにしていこうね。

▼ 感染対策3つのポイント

| 原則 | 具体的な行動例 |

|---|---|

| 持ち込まない | ・出勤前の体調チェック・手指消毒やマスク着用 |

| 持ち出さない | ・外出時のマスク継続使用など |

| 拡げない | ・手洗い・手指消毒の徹底・咳エチケットの徹底 |

(出典:厚生労働省「感染対策マニュアル(訪問系)」https://www.mhlw.go.jp/content/12200000/1225_houmon-2_s.pdf)

標準予防策(スタンダード・プリコーション)

標準予防策(スタンダード・プリコーション)とは?

すべての利用者を「感染している可能性がある」と想定し、誰に対しても・いつでも・同じように感染対策を行うという考え方です。

これは、「症状がある人だけ注意する」ではなく、無症状でも感染のリスクがあるという前提で、日常的に手袋・マスク・手指衛生などを徹底することを意味します。

症状がなくても感染している場合があるため、例外なく予防を徹底する必要があります。

基本3点セット

| 対策内容 | 目的 | 使用例 |

| 手洗い・手指消毒 | 菌やウイルスを洗い流す | 入室前後・ケア前後・トイレ後など |

| 個人防護具の使用 | 感染物に触れないようにするため | 手袋・マスク・エプロンなど |

| 咳エチケットの実践 | 飛沫による感染を防ぐため | 咳が出る時はマスクやティッシュ使用など |

個人防護具の装着・脱着手順

【装着時】

- 手を洗う/手指消毒

- エプロン(またはガウン)を着用

- マスクを装着

- 手袋を装着(※最も汚れるため最後)

【脱着時】

- 手袋を外す(※最も汚れているので最初に)

- エプロンを脱ぐ

- マスクを外す(※紐を持って外す)

- 最後に必ず手指消毒を行う

(出典:厚生労働省「介護現場における(施設系 通所系 訪問系サービスなど)感染対策の手引き第3版 https://www.mhlw.go.jp/content/12300000/001149870.pdf)

✅参考動画:厚生労働省 「訪問介護職員のためのそうだったのか!感染対策(YouTube)」

➤感染対策「個人防護具の装着・脱着」について非常にわかりやすく解説されています。この研修で一緒に学んでおきましょう。

記録の重要性と具体例

記録は「後から見て何が起きていたか」がわかるように書くことが大切です。

特に感染に関わる記録では、小さな変化を具体的に残すこと。

感染を防ぐ記録のコツ

- いつ・どこで・何があったか、できるだけ具体的に書く。

- 利用者が話した言葉は「そのまま」記録する。

- 客観的な事実(数字・様子・行動)をセットで書く。

良い記録と悪い記録の比較例

状況

15時、普段ならプリンを完食する利用者が半分しか食べず、

「なんか寒い気がする」と言った。手が冷たく、軽く震えている。体温を測ると38.0℃。

食欲がなく寒そうにしていた為、毛布を掛けた。

- 「食欲なし」だけ → 何があったか具体性なし

- 「寒そうだった」だけ → 証拠(数値や本人の言葉)がない

15時ごろ、おやつのプリンを半分残し、「なんか寒い気がする」との訴えあり。

手が冷たく震えがあり、体温38.0℃。管理者へ報告し、安静にしてもらった。

✅ 関連記事:BCPには感染症対応も含まれます。

防災士が解説!災害と感染症、両方に強い職場づくりへ。

➤ 訪問介護のBCP研修・訓練資料はこちら(PDF印刷対応)

なぜ感染予防で記録が大事なのか

- 早期発見につながる

→ 小さな体調変化を他の職員がすぐに把握し、受診や隔離などの対応が取れる。 - 感染拡大を防げる

→ 発熱や症状の始まりを明確に残すことで、濃厚接触者の特定や対応が迅速になる。 - 証拠として残る

→ 後から「いつ、何があったか」を第三者が確認でき、対応の妥当性を証明できる。

つまり記録は、『現場のバトン』であり、『感染予防の第一歩』となります。

ほかにも研修資料がありますのでご利用ください。

✅ できていますか?R6年から義務化された感染症対策。

指針作成、委員会開催、研修・訓練の実施記録が未対応だと減算対象です。

➤こちらでチェック|ケアパワーラボ

✅ 関連記事:「法定研修の全体像をまとめてチェックするならこちら」

→ https://care-power-lab.com/category/nursing-care-training-materials/statutory-training/

まとめ

訪問介護の現場では、様々な利用者と向き合います。

元気そうに見えても、体の中では感染症と闘っている方もいれば、ほんの少しのウイルスで命に関わる方もいます。

「うつさない」「うつらない」ために、特別なことをする必要はありません。

大事なのは、日々の当たり前を、丁寧に積み重ねること。

手洗いをする・消毒液を使う・気になることがあったらすぐに報告をする。

当たり前のようで、ついおろそかになりがちなことを、「今日からまた意識しよう」と思えることが、感染を防ぐ第一歩です。

もし迷ったら、一人で判断せず、誰かに相談してください。

誰かの体を守ることは、まわり回って自分自身を守ることにも繋がります。

介護の現場は、「人と人」が向き合う場所。

安心できるケアは、安心できる環境から。

あなたの行動が、その土台を作っていきます。

≪訪問介護向け研修資料一覧はこちら|ケアパワーラボ≫

本資料は、介護の現場での共有・活用を目的として作成しています。 以下のようなご利用はご自由にどうぞ:

・印刷して使用

・職場内での回覧・配布

・個人での保存・参照

ご遠慮いただきたいご利用

以下の用途でのご使用はお控えください:

・無断転載(Webサイト・SNS等への投稿など)

・無断での再配布・再編集(PDF配布、内容の加工などを含む)

・商用利用(有料教材・商品の一部としての使用など)

文章・図表などの無断引用(出典・文脈の明示がないままの一部使用など)

外部でのご紹介・引用について

外部メディア・資料・SNS等で当資料の一部を引用・掲載される場合は、 必ず以下のように出典を明記してください:

※文脈を歪める形での引用や、誤解を招く編集はご遠慮ください。 不明点がある場合は、お気軽にご連絡ください: info@care-power-lab.com

★リンク・ご紹介は大歓迎です!

皆さまのつながりが、介護現場の力になります。

感染予防のためのチェックリスト

□ 睡眠と食事を十分にとっていますか?

□ 手洗いをこまめにしていますか?

□ 他人が触れた場所をさわった手で、顔や髪をさわっていませんか?

□ 体温測定をしていますか?

□ 風邪の症状(発熱、咳、鼻水、のどの痛み等)はありませんか?

□ 息苦しい、強いだるさ、味覚や嗅覚の異常はありませんか?

□ 同居の家族にそのような症状はありませんか?

これらの症状がある場合には、無理をせず、出勤する前に管理者に連絡、相談して下さい。

□ 出入りの際、食事の前に、手洗いと手指消毒をしていますか?

□ マスクを正しくつけていますか?

□ 定期的に室内を換気していますか?

□ 複数の人が触る場所を定期的に消毒していますか?

□ マスクを正しくつけていますか?

□ 支援に必要ない物(上着など)は、玄関に置いていますか?

□ 介助前に、手洗いと手指消毒をしていますか?

□ 居室の換気をしていますか?

□ 汚染された物をさわる時には、使い捨ての手袋やエプロンをつけていますか?

□ 利用者の体温を確認しましたか?

□ 風邪の症状や息苦しさや強いだるさ、味覚や嗅覚異常の訴えはありませんか?

□ 同居や立ち合いの家族にもこれらの症状はありませんか?

これらの症状がある時は、すぐ管理者に報告して下さい。

□ 無意識にマスクや顔、髪をさわっていませんか?

□ 自分の顔を利用者の顔を前にもっていっていませんか?

□ 訪問記録を書く時に、手洗いと手指消毒して手(ペン)で書いていますか?

本記事はPDFとして印刷できます

【訪問介護研修】感染症の予防とまん延防止研修|現場で使える実践対策とチェックリスト(研修資料として使えます)

整えたレイアウトでそのまま印刷OK

研修・ミーティング・配布用にご活用ください。

研修依頼・質問などは問い合わせフォーム・公式LINEから

ケアパワーラボ公式ライン

アンケートの実施

記事の内容について、皆様のご意見やご感想をお聞かせください。(1分程度です)

アンケートは匿名で行われるので、安心してね。

ブログの質の向上に役立てさせていただきます。

アンケートには以下のボタンからアクセスできます。⇩⇩

- 厚生労働省「訪問系サービスにおける感染防止対策マニュアル(第2版)」 https://www.mhlw.go.jp/content/12200000/1225_houmon-2_s.pdf

- 厚生労働省「介護現場における(訪問系サービスなど)感染対策の手引き第3版」 https://www.mhlw.go.jp/content/12300000/001149870.pdf

- 厚生労働省「感染症対策の基本」 https://www.mhlw.go.jp/content/000501120.pdf