※本ページはプロモーションが含まれています。ご了承ください

この記事はPDFとして印刷できます。

✅ 整えたPDFレイアウトで、きれいに印刷

✅ ワンクリックで印刷画面が開くから、すぐに配布・活用できる

✅ 印刷用レイアウトは記事の最後に表示 → スクロールするだけでOK!

印刷用PDFは記事の一番下にご用意していますので、ぜひご活用ください。

≪訪問介護向け研修資料一覧はこちら|ケアパワーラボ≫

参考資料「医療・介護関係事業者における個人情報の適切な取扱いのためのガイダンス」

プライバシーとは

プライバシーとは、私人(個人)の秘密、他人から干渉を受けないこと。各個人の私生活上の自由のことを言います。

近年では自分自身に関する情報を誰にどこまで 公開するかを決める権利もプライバシーに含まれるとされています。自己情報コントロール権と呼ばれます。

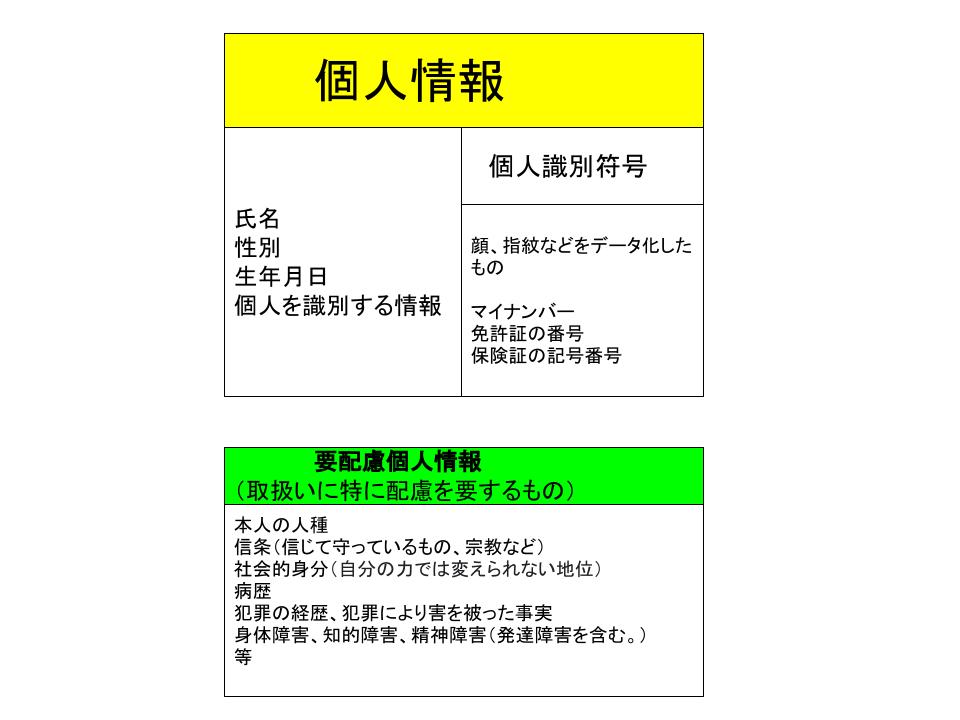

個人情報とは

個人情報:

氏名や生年月日、住所、顔写真などにより特定の個人を見分けられる情報

個人識別符号:

その情報だけで特定の個人を見分けることができるものとして、定められた文字、番号、記号その他の符号

要配慮個人情報:

本人の人種、信条、社会的身分、病歴、犯罪 の経歴、犯罪により害を被った事実その他本人に対する不当な差別、偏見その他の不利益 が生じないようにその取扱いに特に配慮を要するものとして政令で定める記述等が含まれる個人情報

個人情報の範囲として、利用者本人の情報だけではなく、利用者の家族に関する情報や職場の同僚の情報も含まれます。

プライバシーと個人情報との違い

個人情報は、誰が見てもわかるもの「客観的」であるのに対し、

プライバシーは人との関係性によってことなる(自分がプライバシーの侵害だと思う)「主観的」な基準で判断します。

守秘義務(秘密保持義務)とは

守秘義務(秘密保持義務)とはサービスを提供する上で知った利用者の秘密について仕事をしている間だけではなく、退職した後も漏らしてはいけないことです。

(秘密保持義務)

第四十六条 社会福祉士又は介護福祉士は、正当な理由がなく、その業務に関して知り得た人の秘密を漏らしてはならない。社会福祉士又は介護福祉士でなくなった後においても、同様とする。

社会福祉士及び介護福祉士法より抜粋 出典:e-Govポータル (https://www.e-gov.go.jp)

(秘密保持等)

第三十三条 指定訪問介護事業所の従業者は、正当な理由がなく、その業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を漏らしてはならない。

2 指定訪問介護事業者は、当該指定訪問介護事業所の従業者であった者が、正当な理由がなく、その業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を漏らすことがないよう、必要な措置を講じなければならない。

3 指定訪問介護事業者は、サービス担当者会議等において、利用者の個人情報を用いる場合は利用者の同意を、利用者の家族の個人情報を用いる場合は当該家族の同意を、あらかじめ文書により得ておかなければならない。

指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準より抜粋 出典:厚生労働省(法令等データベースサービス )

その他、個人情報保護法や医療・介護関係事業者における個人情報の取り扱いのためのガイドラインがあり、違反した場合、罰則規定もあります。

介護するためにはプライバシーの侵害は必要?

訪問してサービスを提供する(介護する)ためには、利用者の身体に直接触れたり、生活の場に立ち入らないとできません。完全に利用者のプライバシーを守ることは不可能です。

したがって、介護者本人がプライバシーについて理解し、利用者が必要以上にプライバシーが侵害されないように配慮しなければなりません。

プライバシーと個人情報保護のためには?(具体的に気を付けること)

・訪問介護の予定表を置き忘れる。

・記録や個人ファイルを利用者宅に置き忘れる。

・会社や自分の携帯電話を利用者宅に置き忘れる。

・利用者の希望や意向に反して、自分の考えのみでサービスを提供する。

・本人の承諾なしに、手紙を読んだり、引き出しを開ける。

・入浴や排せつ介助時に、デリケートな部分を隠さず、長時間そのままで放置する。

・たまたま、利用者宅に遊びに来ていた(遠い)親戚に利用者や家族の承諾なく、利用者の病歴や家族状況を話してしまった。

・利用者や家族の承諾なしに、SNS(フェイスブック、ツイッター、LINEなど)に写真や個人情報を載せる。また、利用者個人が特定できるような内容を載せる。

・友人や職場仲間との飲み会の席で、利用者の名前を出す。

・他の職員の個人情報を承諾なしに、利用者や家族に伝える。

すぐに上司に報告!!(大丈夫だろうと自己判断は決してしない、いつか必ずバレます)

実地指導対象の、秘密保持誓約書の解説記事も合わせて読んでください。

ほかにも研修資料がありますのでご利用ください。

≪訪問介護向け研修資料一覧はこちら|ケアパワーラボ≫

▶ 関連記事:「法定研修の全体像をまとめてチェックするならこちら」

→ https://care-power-lab.com/category/nursing-care-training-materials/statutory-training/

まとめ

この研修内容はPDFとして簡単に印刷できるので、社内研修の時に使ってください。プライバシーや個人情報の保護に関する研修のPDFはこちら

介護は業務上、他の業種に比べて個人情報に触れたり、知ったりする機会が多くあります。

また、プライバシーに介入しないとサービスの提供ができない場面が多く見られます。

介護度が上がるにつれて、意思の選択が難しくなり、プライバシーに介入する機会も増えてきます。

従って、個人情報やプライバシーの保護については、何が個人情報にあたるのか、何がプライバシーの侵害になるのかを一般の人以上に意識して注意する必要があります。

考えに迷った場合には相手の立場になって考え、行動することも重要です。

研修依頼・質問などは問い合わせフォーム・公式LINEから

ケアパワーラボ公式ライン

アンケートの実施

記事の内容について、皆様のご意見やご感想をお聞かせください。(1分程度です)

アンケートは匿名で行われるので、安心してね。

ブログの質の向上に役立てさせていただきます。

アンケートには以下のボタンからアクセスできます。⇩⇩