※本ページはプロモーションが含まれています。ご了承ください

この記事はPDFとして印刷できます。

✅ 整えたPDFレイアウトで、きれいに印刷

✅ ワンクリックで印刷画面が開くから、すぐに配布・活用できる

✅ 印刷用レイアウトは記事の最後に表示 → スクロールするだけでOK!

印刷用PDFは記事の一番下にご用意していますので、ぜひご活用ください。

≪訪問介護向け研修資料一覧はこちら|ケアパワーラボ≫

動画もありますので社内研修としてお役立てください。⇩

高齢化が進む日本において、転倒事故は深刻な問題となっています。

転倒は深刻な問題

国立研究開発法人 国立長寿医療研究センターによると65歳以上の高齢者のうち

・家で暮らす約2割

・施設で暮らす約3割

の方が年に1回以上転倒しています。

転倒すると、骨折や頭部への大きな衝撃により、重大な傷害につながります。

転倒事故を防ぐことは、高齢者の自立した生活を守り、生活の質を高めるためにとても大切なことです。

具体的にはどのように高齢者の転倒事故を予防すればいいの?

それは、高齢者の特性を理解し、環境整備と運動療法の両面から対策を立てることが重要です。

高齢者転倒のリスク

高齢者にとって転倒は極めて危険な出来事なんだ。

怪我だけの問題ではないのね。

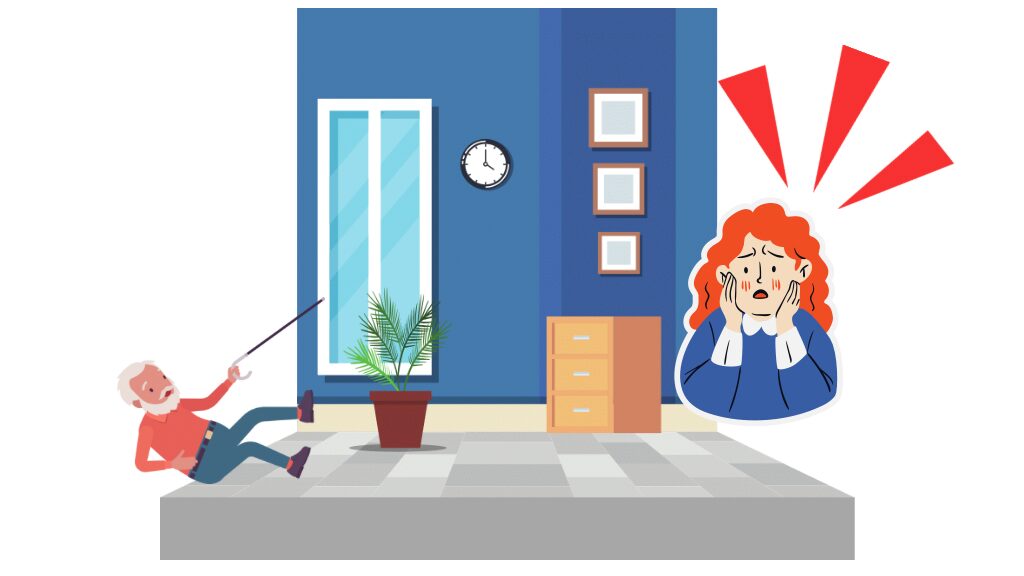

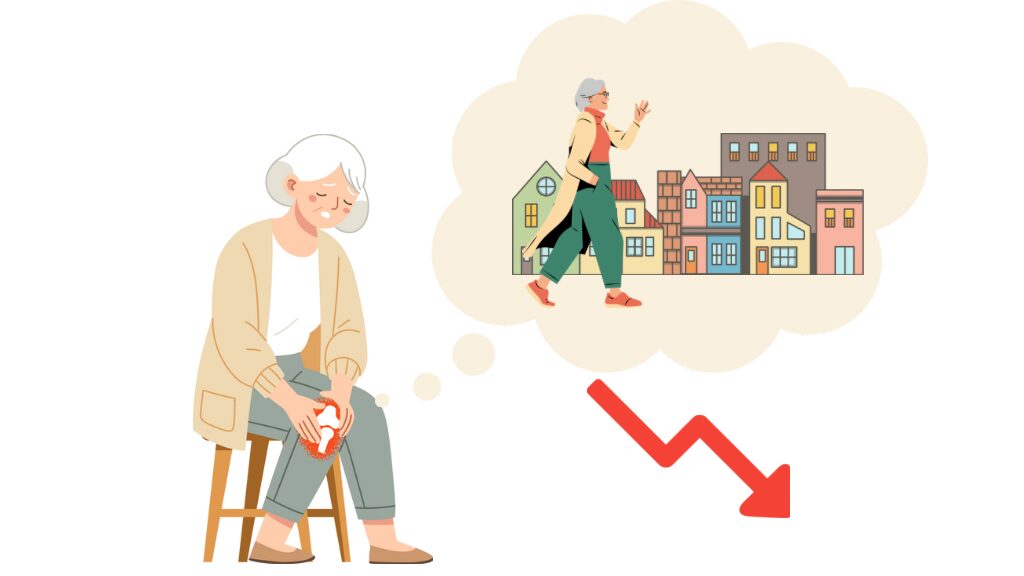

転倒すると、高齢者の場合、骨折や頭部への大きな衝撃など、重大な傷害につながることが多いのが問題です。

また介護が必要になる理由としても転倒があげられます。

・認知症

・脳血管疾患

・高齢による衰弱

・骨折・転倒

骨折・転倒が4番目に多いと発表されています。

骨折をすると、場合によっては手術が必要となり、寝たきりや要介護状態につながるリスクが高くなります。

さらに頭部外傷を伴うと、認知機能の低下や意識障害を引き起こす可能性も。

これらの転倒による重篤な傷害は、高齢者の自立した生活を脅かし、生活の質の著しい低下につながります。

また、家族や介護者の負担も大きくなります。

高齢者にとって転倒は、単なる事故以上の深刻な問題なのです。

したがって、高齢者の転倒事故を未然に防ぐことは極めて重要な課題となります。

転倒の原因は?

高齢者が転倒する原因も一つじゃないんだ。

高齢者の転倒事故の背景には、様々な原因が存在します。

主な要因としては

- 身体機能の低下

- 認知機能の低下

- 環境によるもの

の3点が挙げられます。

身体機能の低下

身体機能は大きな転倒リスク要因です。

加齢に伴い、筋力や柔軟性、バランス感覚などが徐々に低下していきます。

筋力の衰えや関節の硬さなどは、立ち上がりや歩行時の不安定さを招き、転倒につながりやすいため注意が必要です。

また視力や聴力の低下なども、環境への適応力を弱め、事故のリスクを高めています。

認知機能の低下

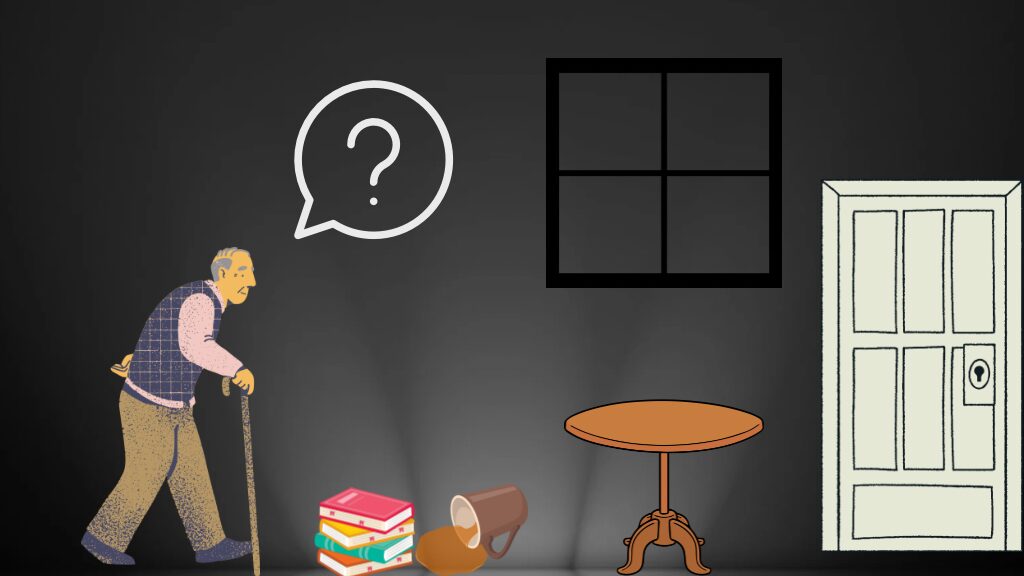

認知症などで判断力や状況理解力が低下すると、危険な行動をとってしまい、転倒のリスクが高まります。

たとえば、トイレに行く際に、道のりや手順が理解できずに転倒してしまうなどの例が考えられます。

さらに服薬による副作用なども考慮しなければなりません。

環境によるもの

身体的問題以外に気をつけなければならないのは、生活環境によるものです。

たとえばちょっとした段差であっても、高齢者にとっては転倒リスクがあります。

・玄関

・浴室

・トイレ

などの出入り口では特に問題となりがちです。

またフローリングなど、滑りやすい床材も事故の原因となります。

さらに、照明が適切でない場合も、高齢者の転倒につながります。

暗すぎると、段差や物の存在が見えにくくなり、危険な状況を認識できません。

一方で、まぶしすぎる照明も、視覚的な混乱を招き、事故のリスクを高めます。

これらの要因が重複すると、転倒のリスクはさらに高まります。

転倒しやすい場所とは?

転倒しやすい場所も知っておこう。

高齢者の転倒事故は、特定の場所で発生しやすい傾向があります。

転倒しやすい主な場所と、その背景にある要因を見ていきましょう。

屋内での危険性

・玄関

・階段

・浴室

・トイレ

は、高齢者の転倒事故が最も多く起きる場所といえます。

これらは移動や姿勢の変化が頻繁に必要な場所で、しかも床が滑りやすかったり段差があったりと、物理的な障害が多く存在するためです。

また照明が十分でなかったり、物が多かったりするなどの環境的な要因も大きな影響を及ぼします。

屋外

・歩道の段差や凹凸

・濡れた路面

・傾斜のある地面

など、歩行環境に起因する要因が主です。

視力の低下した高齢者にとっては、これらの地面の状態を適切に認識することが困難となり、転倒リスクが高まります。

公共施設内部でも、高齢者の転倒が発生しやすい場所があります。

・エスカレーター

・階段

・スロープ

・トイレ

は、移動や姿勢変換を強いられる場所で、段差や滑りやすさなどにより危険性が高まります。

施設利用時の混雑や、不慣れな環境も転倒要因となるでしょう。

このように、高齢者の転倒事故は、自宅内外や公共施設など、日常の生活空間のさまざまな場所で発生する可能性があります。

高齢者の身体機能の変化と、それを補うための環境設計の不足が大きな要因となっています。

訪問介護事業所のヘルパーには、こうした転倒しやすい場所の把握と理解・予防のための実行が求められます。

高齢者の転倒を防止するには?

高齢者の転倒を予防するには、いろいろなアプローチが不可欠ね。

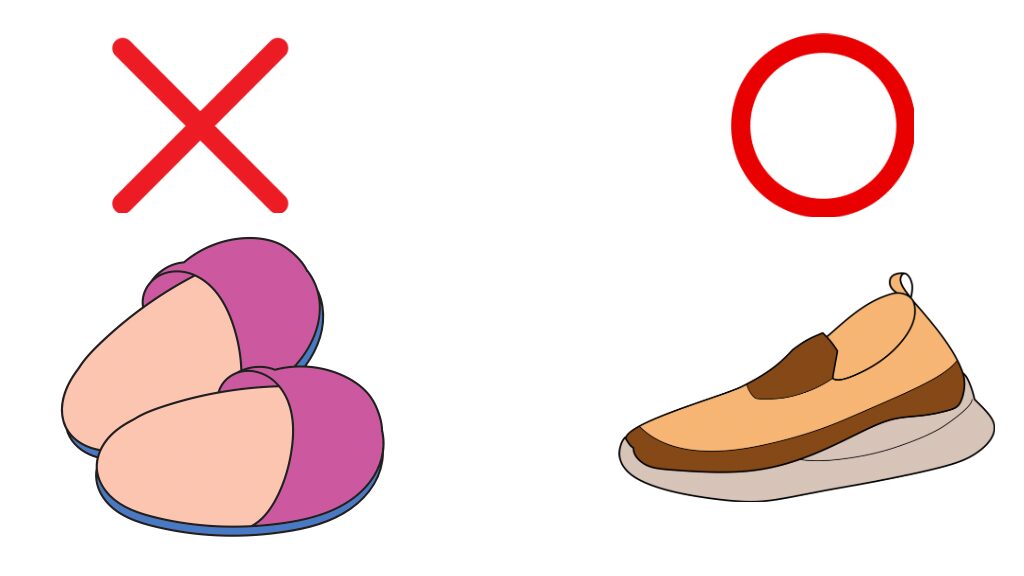

履き物のチェック

転倒原因の一つとして「滑る」問題があります。

床材などの原因もありますが、高齢者の履く履き物にも注意を向ける必要があります。

室内では、脱げやすいスリッパや滑りやすい靴下などを利用されている高齢者にはルームシューズの使用を促す。

スリッパ履いてる人多いわよね…

屋外では、その人にあっているサイズの靴を利用しているかという面にも気を配ることが大切です。

住環境の安全性確保と福祉用具の活用

居宅内外の安全性を高めるためには、床に不要な荷物やコードがないかも確かめましょう。

高齢者にとっては、ちょっとした床の荷物も大きな障害となります。

床の導線を確認することで、転倒のリスクが減ります。

また歩行器や手すり、非転倒型ベッドなど、必要な福祉用具の導入を検討し、利用者の自立支援につなげていきます。

福祉用具の提案があればサービス提供責任者に話し、ケアマネに相談する事でケアプランに組み入れてもらう事も可能だよ。

これらの対策により、移動や姿勢保持が容易になり、転倒リスクを低減できます。

運動機能の維持・向上に向けた支援

筋力低下や歩行能力の低下は転倒リスクの大きな要因です。

利用者の身体機能維持・向上に向けた運動の提案を行っていきましょう。

例えば、立ち上がりや歩行の動作練習、バランス訓練、筋力アップのための運動を提案し、利用者の自主的な取り組みを促します。

これにより、転倒予防につながるとともに、自立支援にも寄与します。

必要に応じて、訪問リハビリやデイサービスも利用ができるからケアマネ相談してね。

介助方法の改善

高齢者の介助を行う際にも工夫が必要になります。

歩行介護をする場合、高齢者が転倒しないようにとつい力が入りがちです。

ですが、力を入れて密着した介助ではスムーズな歩行ができないばかりか、かえって転倒の危険性が高まります。

歩行介護をする際には介護者のやや後ろ、介護者の利き腕と反対側に立ち、密着しない程度の距離で、何があってもとっさに対応できるような体勢を整えながら介護することが重要です。

予防対策はまず小さなことから意識することが重要なんだ。

【PR】ホームページ制作サービスのご案内

ほかにも研修資料がありますのでご利用ください。

≪訪問介護向け研修資料一覧はこちら|ケアパワーラボ≫

まとめ

高齢者の転倒事故を予防するには、利用者の身体状態をよく知っているヘルパーがアプローチを行うことが重要です。

過去の転倒経験や身体機能、生活環境などをしっかりと確認・把握をし、福祉用具の活用や住環境の改善など、適切な対策を立てます。

転倒の発生原因とリスクをしっかり学び、またこれらの一連の取り組みにより、ヘルパーは高齢者の転倒予防に大きく寄与することができます。

このことが、ケアの質の向上と事故防止につながる重要な活動と言えるでしょう。

社内研修の時に使ってね。

※この資料は「訪問介護の現場で共有・活用」していただくために作成しています。

印刷・保存・職場内での回覧はご自由にどうぞ。

※以下の行為はご遠慮ください:

・無断転載(サイトやSNSへの転写など)

・無断での再配布・再編集(PDF配布や加工含む)

・商用利用(有料教材や商品への転用など)

ただし、外部に掲載・共有される場合は「出典: https://care-power-lab.com 」と出所を明記してください。 不明な時は遠慮なくご連絡ください。→ info@care-power-lab.online

★当サイトへのリンク・ご紹介は歓迎しております。

アンケートの実施

記事の内容について、皆様のご意見やご感想をお聞かせください。(1分程度です)

アンケートは匿名で行われるので、安心してね。

ブログの質の向上に役立てさせていただきます。

アンケートには以下のボタンからアクセスできます。⇩⇩