※本ページはプロモーションが含まれています。ご了承ください

この記事はPDFとして印刷できます。

✅ 整えたPDFレイアウトで、きれいに印刷

✅ ワンクリックで印刷画面が開くから、すぐに配布・活用できる

✅ 印刷用レイアウトは記事の最後に表示 → スクロールするだけでOK!

印刷用PDFは記事の一番下にご用意していますので、ぜひご活用ください。

≪訪問介護向け研修資料一覧はこちら|ケアパワーラボ≫

はじめに

ここ最近、カスタマーハラスメントが介護の現場で非常に増えてきています。

こんな言葉や態度はスタッフを精神的に追い込みます。

今日は、ハラスメントを予防するためにはどうすればいいのか、ハラスメントが発生した場合にはどう動けばいいのかについて一緒に考えていきましょう。

カスタマーハラスメントと実態

カスタマーハラスメントとは何か

カスタマーとは、顧客・お客様

ハラスメントとは、嫌がらせ・不快や苦痛を与える行為

つまり、介護でのカスタマーハラスメントとは、利用者・家族がサービス提供者に対して行う不当な要求や攻撃的な態度を指します。

単なるクレームや不満とはちがうのね…

- 不当な要求:契約外のサービスの強要や時間外の訪問を要求。

- 攻撃的な態度:大声での罵倒、暴言、威嚇的な態度。

- 繰り返しのクレーム:同じ問題について何度もクレームをつける行為。

介護事業所と利用者は対等な関係となる為、どちらの方が立場が上などといった事はなく、介護事業所は利用者を尊重し、利用者も介護事業所のスタッフに対し尊重をしなければなりません。

介護事業所におけるカスタマーハラスメントの実態

介護の仕事では、利用者やその家族と密な関係になりやすいことから、カスタマーハラスメントが発生しやすくなるとも言われているんだ。

- 認知症や精神的な問題:認知症や精神疾患を抱える利用者は、攻撃的な言動を取ることがあります。

- 介護疲れ:家族のストレスが介護スタッフに向けられ、介護に対する期待と現実のギャップに直面した時、それが爆発します。

- 過剰な期待:利用者や家族が介護サービスに対して過剰な期待を持っている場合、実際のサービスがその期待に応えられないと感じた時にハラスメントが発生します。

カスタマーハラスメントへの対応策

カスタマーハラスメントに対して、適切な対応策を講じることが特に重要です。

初期対応の重要性

初期対応によって、被害を受けているスタッフの安全を早急に確保することができます。

また、迅速な対応を行うことで、ハラスメントのエスカレートを防ぎ、事態を迅速に収束させる可能性が高くなります。

- 冷静な対応:感情的にならず、冷静に対応することが重要です。

- 記録を取る:後々に証拠として活用することができる為、ハラスメントの内容や状況を詳細に記録しておくことは重要です。

- 上司や管理者に報告する:事業所全体で対応策を講じる事ができるようになる為、ハラスメントが発生した場合、すぐに上司や管理者などの相談窓口に相談する。

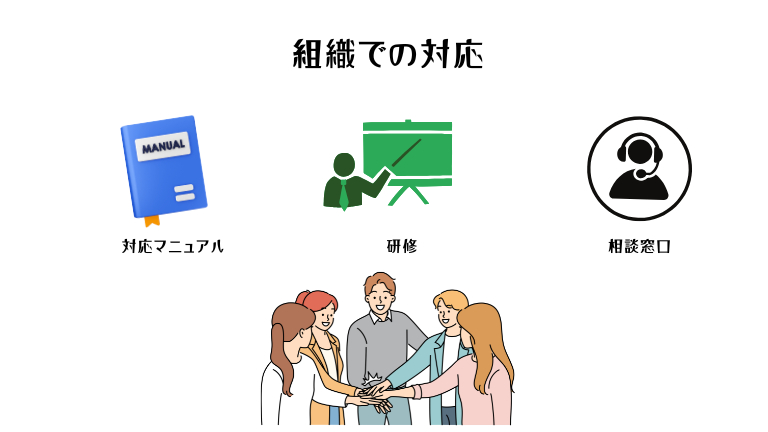

組織的な対応

ハラスメントが発生した場合、スタッフが一人で悩むことがないように、事業所全体で組織的な対応を取ります。

- 対応マニュアルの作成:ハラスメント対応のマニュアルを作成し、スタッフ全員が適切に対応できるようにしておきます。マニュアルには、ハラスメントの定義や対応手順、報告の流れなどを記載します。

- スタッフの教育・研修:ハラスメントに対応するための教育や研修を定期的に実施します。

- 相談窓口の設置:ハラスメントを受けたスタッフが相談できる窓口を設置します。窓口がある事で、スタッフが一人で悩むことなく、適切なサポートを受けることができます。

ハラスメントマニュアル・指針の作成・研修の実施は義務化されています。実地指導の対象になりますので必ず整備しておいてください。

詳しくは下記の記事を参考にしてください⇩

一人で悩んでいると、ますます深刻になってしまうわよね…。

時々、

私だけ怒鳴られてるって思われるの嫌だな…

相談するのめんどくさいな…

など、誰にも相談しないで自分のみの判断で対応するスタッフがいますが、ハラスメントの問題に一人で対応してしまうと、利用者やその家族がさらに過剰な要求やハラスメント行為を強める場合があります。

問題が拡大し、解決が難しくなることがあるので、必ず組織で対応していきます。

カスタマーハラスメントの予防策

ハラスメントを防ぐためには、予防策を講じておきましょう。

事前にできる事・できない事を伝えておく

過剰な期待を防ぐ為、サービスの内容や範囲を明確にわかりやすく伝えておきましょう。

利用前に契約書・重要事項説明書に記載してあるサービスのできる事、できない事を説明し、利用者や家族にしっかりと理解してもらいます。

サービスの質の向上

ハラスメントを予防するためには、サービスの質の向上も必要です。

プロの介護サービスに高い期待を寄せている一方で、サービスの質が十分でない場合にも、ハラスメントの問題が発生する可能性があります。

利用者や家族が満足できるサービスの提供を心がけることも重要なんだ。

接遇もしっかりと学んでおこう!下記の研修資料を参考にしてね。

相手ばかりが悪いと思うのではなく、自分は介護のプロとしてサービスがしっかりと行えているか、満足させられているかという観点をもたなければなりません。

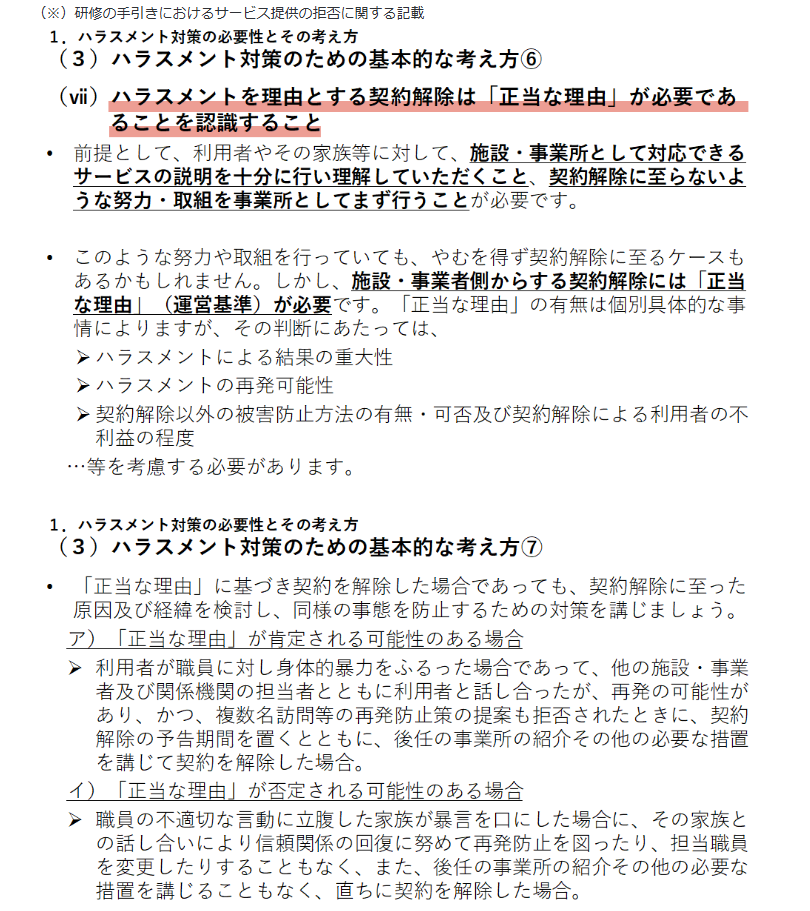

契約解除

事業所として対策を行ったとしても、カスタマーハラスメントの改善が見込まれない場合には、

事業所側からの契約解除も可能です。

しかし、契約解除には正当な理由が必要となります。

ただハラスメントがあった事実のみでは、契約解除はできないから注意が必要だよ。

画像引用【厚生労働省】介護現場におけるハラスメント対策

厚生労働省「介護現場におけるハラスメント対策」によると、契約解除には正当な理由が必要であると記載があります。

契約解除は慎重に

訪問介護事業所が利用者とカスカスタマーハラスメントを理由に契約解除を行う場合、適切な手順を踏まないと(法的)トラブルに発展する可能性があります。

また、自社の契約書にどのように契約解除の内容が書いてあるのかを確認しておかなければいけません。

契約書の内容次第では解除の効果が発動しない場合もあります。

必ず法律専門家に相談するようにしましょう。

過去に、一度だけ家族からの暴言があり契約解除を行ったが、裁判所から解除は認められないといったケースもあります。繰り返しカスハラが行われていない場合や、程度が軽い場合、解除が認められない場合があります。

契約解除を検討していく場合はどんな準備が必要なのかしら??

カスハラの記録・証拠を確実に収集しておく

後々、大事な証拠になることもあるからカスハラは記録にちゃんと残しておこう。

≪具体的な事実関係の記録≫

・日時・内容・関係者を詳細に記録(例:「○月○日、利用者AさんがスタッフBに暴言(『バカ』『辞めろ』等)を繰り返した」)

・スタッフの業務日誌や報告書などに客観的な証拠を残す。

利用者への注意・改善機会の提供

≪文章での注意・改善機会の提供≫

・「利用者様の言動がスタッフの業務遂行を困難にしています」と具体的な事象を伝え、改善を要請。

・例:「○月○日の○○という発言はスタッフの人権を傷つける行為となります。再発した場合、契約解除を含む対応を検討せざるを得ません」

≪家族や関係者への連絡・報告≫

・家族が関与可能な場合は、問題行動を伝え協力を依頼。

事業所内での協議と方針決定

注意・改善機会の提供を行っても、なお改善が見込まれない場合に契約解除が妥当か慎重に判断していくんだ。

≪事業所内部で会議を開催≫

・管理者・責任者・担当スタッフで対応を協議し、「契約解除が妥当か」を判断。

・法律専門家に相談・確認。

・ケアマネ、自治体や地域包括支援センターなどへ相談、報告。

・解除理由を明確化していく。

契約解除を行う場合には、事前に弁護士など法律専門家の確認を受けてから行うようにしてください。会議をした際の会議録・ケアマネに相談、報告した際の記録もしっかり記載しておきましょう。

契約解除手続きの適正化

≪文章による通知≫

- 解除通知文章を作成し、以下の内容を明記:

- 解除理由(具体的なハラスメント事実)

- 解除予定日(※緊急性がない場合は猶予期間を設ける)

- 今後の支援調整(他事業所への引き継ぎ提案など)

≪自治体やケアマネへの連絡≫

- ケアマネジャーや自治体(介護保険課・障害福祉課)に事前に連絡し、代替サービスの調整を依頼していく。

契約解除を行う事で利用者に不利益が生じる際には代わりのサービスを提案、もしくはケアマネに探してもらうように依頼しましょう。

スタッフのケアと再発防止

≪心理的サポート≫

- 被害を受けたスタッフへのカウンセリングなど

≪指針マニュアルの整備・見直し≫

- 今後の似た事案に備え、対応フローを規定化していく(例:警告→改善確認→解除)

ほかにも研修資料がありますのでご利用ください。

≪訪問介護向け研修資料一覧はこちら|ケアパワーラボ≫

まとめ

カスタマーハラスメントは、スタッフの心身の健康や事業所全体の運営に深刻な影響を及ぼす問題です。しかし、適切な対応策や予防策を講じることで、ハラスメントの発生を減少させ、スタッフが安心して働ける環境を整えることができます。

ハラスメントが発生した際には、初期対応の重要性を認識し、組織全体で適切に対応することが求められます。

また、契約解除は適切な手順を踏まないとトラブル(法的)に発展する可能性があります。できる限り契約解除に至らないような方法を検討していくなど、事業所の努力も必要となります。その為にもケアマネ・自治体・法律専門家などチームとなって取り組んでいく必要があります。

研修依頼・質問などは問い合わせフォーム・公式LINEから

ケアパワーラボ公式ライン

アンケートの実施

記事の内容について、皆様のご意見やご感想をお聞かせください。(1分程度です)

アンケートは匿名で行われるので、安心してね。

ブログの質の向上に役立てさせていただきます。

アンケートには以下のボタンからアクセスできます。⇩⇩

厚生労働省:介護現場におけるハラスメント対策マニュアル 000947524.pdf