※本ページはプロモーションが含まれています。ご了承ください

ハラスメント防止の法的根拠

突然だけど、ハラスメントの対策をしなけくてはいけないと、法律で決められているんだ。知ってたかな??

法律で決まっているって事は、訪問介護事業所でも対策をしなくてはいけないってことよね…。

訪問介護事業所は、ハラスメント防止のために、以下の取り組みを行う必要があります。

実地指導の対象となりますので、ちゃんとできているかチェックしてみましょう!

□ハラスメント防止指針・ハラスメント防止マニュアルの作成

□相談するための窓口の設置

(ひな形に窓口・担当者記載欄あり)

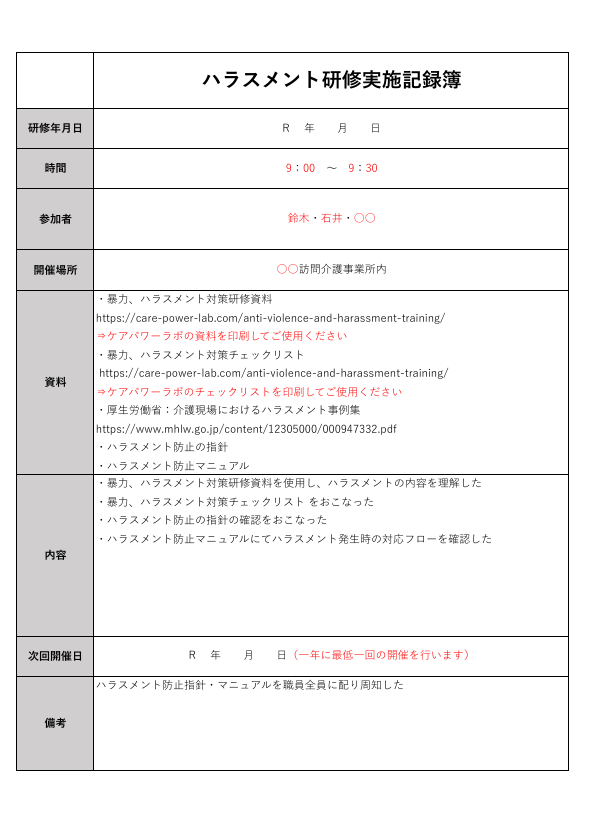

□ハラスメント防止研修(年に一回以上実施)

□研修を行った記録

ハラスメント対策は、令和3年4月1日から義務化

訪問介護事業所におけるハラスメント対策は、令和3年4月1日から義務化されました。この義務化は、令和3年度の介護報酬改定に基づいており、介護サービス事業者が適切なハラスメント対策を講じることが求められています。

その根拠としては、基準省令に基づいていて、男女雇用機会均等法や労働施策総合推進法などの関連法令も背景にあるんだよ。

画像引用:厚生労働省 介護現場におけるハラスメント対策

労働施策総合推進法(パワハラ防止法)

2020年6月に施行された「労働施策総合推進法」では、事業主はパワハラ防止のために必要な措置を講じることが義務付けられました。具体的には、以下のような措置が求められています。

- ハラスメント防止の方針の明確化

事業所内でハラスメントを許さないことを明確にし、従業員に周知する。 - 相談窓口の設置

ハラスメントを受けた従業員が相談できる窓口を設置する。 - 迅速かつ適切な対応

ハラスメントの事実が確認された場合、迅速かつ適切に対応する。 - 再発防止策の実施

ハラスメントが発生した原因を分析し、再発防止策を講じる。

男女雇用機会均等法

「男女雇用機会均等法」では、セクシュアルハラスメントの防止が事業主の義務とされています。具体的には、以下のような措置が求められています。

- セクハラ防止のための研修の実施

従業員に対して、セクハラ防止に関する研修を定期的に実施する。 - 相談体制の整備

セクハラに関する相談窓口を設置し、適切な対応を行う。

簡単にいうと、介護事業所にもハラスメント対策が義務化されたってことね…。

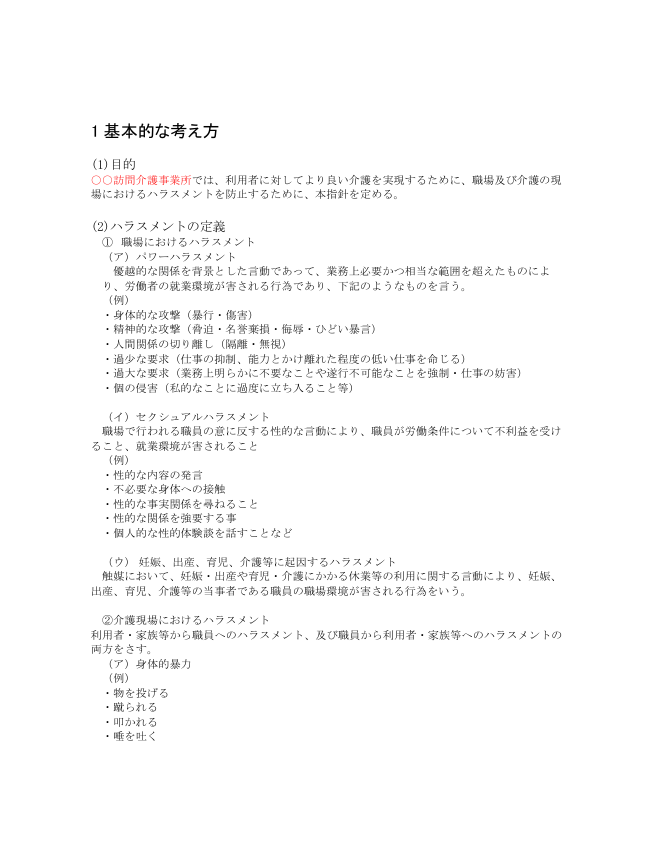

ハラスメント防止指針とマニュアル作成のポイント

ハラスメントの指針は、みんなが勤めてる事業所に必ずあると思うから、どのような指針になっているのか確認してみてね。もし、ない場合はすぐに用意しよう!

ハラスメント防止指針の作成

ハラスメント防止指針は、事業所内でハラスメントを防止するための基本的な方針を定めたものです。以下のポイントを盛り込みましょう。

- ハラスメントの定義

パワハラ、セクハラ、カスハラなどの具体的な定義を明確にする。 - ハラスメントを許さない姿勢

事業所としてハラスメントを絶対に許さないことを宣言する。 - 相談窓口の設置

従業員が安心して相談できる窓口を設置し、その連絡先を周知する。 - 対応プロセスの明確化

ハラスメントが発生した場合の対応プロセスを具体的に記載する。

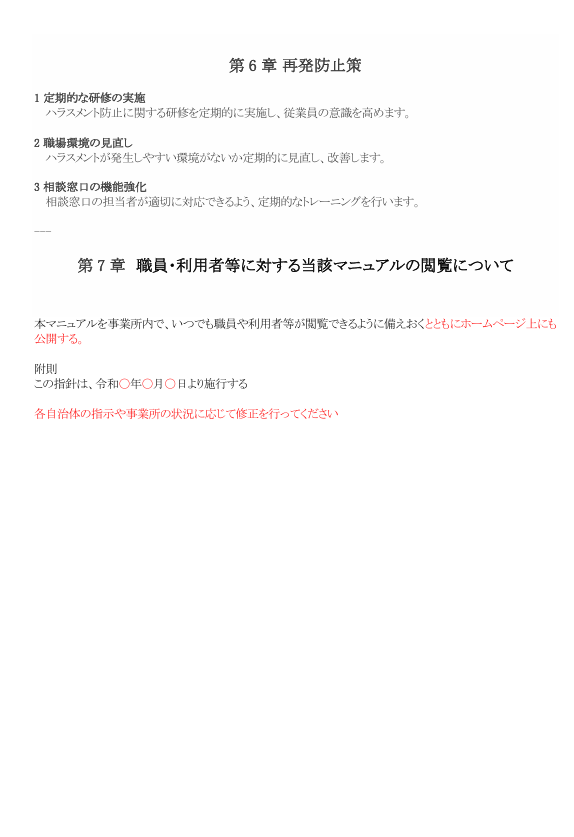

ハラスメント防止マニュアルの作成

ハラスメント防止マニュアルは、指針を具体化し、従業員が実践できるようにするためのものです。以下の内容を盛り込みましょう。

- ハラスメントの具体例

どのような行為がハラスメントに該当するかを具体的に記載する。 - 予防策

ハラスメントを未然に防ぐための予防策を記載する。例えば、コミュニケーションの重要性や適切な言葉遣いなど。 - 相談から解決までの流れ

ハラスメントを相談した場合の対応フローを具体的に記載する。 - 再発防止策

ハラスメントが発生した場合の再発防止策を記載する。

ハラスメント防止の実践

従業員への教育

ハラスメント防止のためには、従業員全員がハラスメントの定義や防止策を理解することが重要です。定期的に研修を実施し、以下の内容を伝えましょう。

- ハラスメントの種類と具体例

- ハラスメントが及ぼす影響

- ハラスメントを防止するための行動指針

相談窓口の活用

従業員が安心して相談できる環境を整えることが大切です。相談窓口の担当者は、以下の点に注意しましょう。

- 相談者の気持ちに寄り添い、共感を示す。

- プライバシーを守り、秘密を厳守する。

- 迅速かつ適切な対応を行う。

ハラスメント発生時の対応

ハラスメントが発生した場合、以下の手順で対応しましょう。

- 事実確認

相談内容を詳細に聞き取り、事実関係を確認する。 - 関係者へのヒアリング

当事者や周囲の従業員からも事情を聞く。 - 適切な措置

事実が確認された場合、加害者に対して指導や処分を行う。 - 再発防止策の実施

ハラスメントが発生した原因を分析し、再発防止策を講じる。

訪問介護事業所におけるハラスメントの現状

ハラスメントの種類

訪問介護では、以下のようなハラスメントが起こる可能性があるんだ。

【パワーハラスメント(パワハラ)】

上司や先輩が部下や後輩に対して、立場を利用して不当な要求や嫌がらせを行うこと。

例)過剰な業務指示や人格を否定する発言など。

【セクシュアルハラスメント(セクハラ)】

性的な言動や行為で相手を不快にさせること。

例)不適切な身体接触や性的な冗談など。

【カスタマーハラスメント(カスハラ)】

利用者やその家族がヘルパーに対して不適切な言動を行うこと。

例)暴言や無理な要求など。

【モラルハラスメント(モラハラ)】

言葉や態度で相手の精神的な尊厳を傷つけること。

例)無視や陰口、過剰な批判など。

✅ 訪問介護の運営指導で実際に指摘された事例をチェック

➤【事例集はこちら】ケアパワーラボ

ハラスメント防止の指針・マニュアル・研修記録簿セット(ひな形)

※画像クリックで購入画面に進みます。

スマートフォン・タブレットではダウンロードができない可能性がある為、PCからの購入をお願いします。

≪ひな形サンプル画像≫

他にも義務化されているものがあるから、下記の記事から確認をしてね!

おわりに

訪問介護事業所におけるハラスメント防止は、利用者と従業員双方の尊厳を守るために不可欠な取り組みです。

法的根拠に基づき、ハラスメント防止指針やマニュアルを作成し、従業員全員が実践することで、安心して働ける環境を整えましょう。

ハラスメント防止の取り組みが、質の高い介護を提供する基盤となることを忘れずに、日々の業務に活かしていただければ幸いです。

研修依頼・質問などは問い合わせフォーム・公式LINEから

ケアパワーラボ公式ライン

参考資料:厚生労働省 介護現場におけるハラスメント対策 https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_05120.html

アンケートの実施

記事の内容について、皆様のご意見やご感想をお聞かせください。(1分程度です)

アンケートは匿名で行われるので、安心してね。

ブログの質の向上に役立てさせていただきます。

アンケートには以下のボタンからアクセスできます。⇩⇩