※本ページはプロモーションが含まれています。ご了承ください

この記事はPDFとして印刷できます。

✅ 整えたPDFレイアウトで、きれいに印刷

✅ ワンクリックで印刷画面が開くから、すぐに配布・活用できる

✅ 印刷用レイアウトは記事の最後に表示 → スクロールするだけでOK!

印刷用PDFは記事の一番下にご用意していますので、ぜひご活用ください。

≪訪問介護向け研修資料一覧はこちら|ケアパワーラボ≫

過去資料にある高齢者虐待研修の資料と、この高齢者虐待資料を年度毎に交互に利用すると資料収集に困らなくなるので便利です。

訪問介護事業所でも、高齢者虐待防止のための研修が必須となりました。

高齢者虐待はしてはいけない事とはわかるけど、理由までははっきりと言える人は少ないんじゃないかな??

た、たしかに…。

はっきりと言えない…。

高齢者虐待が許されない理由

高齢者虐待は許されない行為です。その理由は以下の通りです。

人権侵害:高齢者虐待は基本的な人権を侵害する行為です。

身体的・精神的ダメージ:虐待は身体的な傷害を与えるだけでなく、精神的な苦痛も引き起こします。

社会的責任:私たちは高齢者を尊重し、安全で健康的な生活を送ることができるよう支援する責任があります。

法的制裁:高齢者虐待は法律で禁止されており、罰則が科されます。

したがって、高齢者虐待は道徳的、倫理的、法的に許されない行為なんだ。

参考資料:厚生労働省 高齢者虐待の防止/介護現場における安全性の確保、リスクマネジメントhttps://www.mhlw.go.jp/content/12300000/001146440.pdf

高齢者虐待の現状

高齢者虐待の件数は年々増加しており、介護老人福祉施設における虐待件数は、2016年から1年間で12.8%増加。

家庭内における虐待件数は、2016年から1年間で4.2%増加しています。

施設でも家庭内でも年々増加しているのね。

高齢者虐待の定義と種類

法律で高齢者虐待と定義されている5種類

- 身体的虐待

- 心理的虐待

- 世話の放棄・放任(ネグレクト)

- 経済的虐待

- 性的虐待

1.身体的虐待

傷やあざ・痛みを与えること・外部との接触を意図的に遮断することがあげられます。

・殴る

・蹴る

・食べ物を無理やり口に入れ食べさせる

・外から鍵をかけて閉じ込める

・動かないように縛り付けるなど

2.心理的虐待

高齢者に暴言や介護を拒絶する態度を取り、心理的に傷つけることです。

・怒鳴る

・あざ笑う

・子供のように扱う

・無視するなど

3.世話の放棄・放任(ネグレクト)

高齢者が必要とするケアやサポートを提供しない行為を指します。

・入浴させない

・ひげが伸び放題

・空腹状態にさせる

・脱水状態にさせている

・室内をゴミだらけにしておく

・冷暖房を使わせないなど

4.経済的虐待

擁護者・親族が高齢者の財産を不当に処分したり、不当に財産上の利益を得たりすること指します。

・金銭を盗む

・介護サービス費など必要な支払いを怠る

・自宅を勝手に売却する

・生活費を渡さないなど

5.性的虐待

高齢者にわいせつな行為をすること、わいせつな行為をさせる事をさします。

・体に対して不適切な触れ方をする

・性的な行為を強制する

・性的な言葉を使う

・人前で排泄行為をさせる

・性的な写真や映像を見せる

・性的な写真や動画を撮影するなど

✅家族の介護疲れや孤立が、虐待につながることもあります。

→ [8050問題の記事はこちら] ケアパワーラボ

高齢者虐待はなぜ起こる?

定義と種類は理解できたけど、なぜ虐待はおこるの??

介護疲れやストレス

虐待が起きる一番多い理由が、介護者のストレスと言われています。

介護疲れなどが、介護者のストレスを増大し、虐待につながる火種となります。

特に介護が長期化している場合、介護者の肉体、精神は想像以上に疲弊していると言われています。

認知症による症状への対応の困難さ

認知症による言動の混乱や身体的自立度の低さ等により、コミュニケーションがうまく取れないことも、結果として虐待の要因となることがあります。

こうした高齢者の症状そのものが、介護者の負担やストレスの一因となり、罵声を浴びせたり手が出てしまう事があります。

環境などの要因

社会環境が虐待を招く要因になっていることもあります。

都市部などでは、近隣とのつき合いなどが少なく、介護者が孤立し、問題を抱え込みやすくなります。

そのため、軽微な虐待の早期発見が難しい面もあります。

私たちでもわかる虐待のサインってあるのかしら??

▶ 関連記事:「法定研修の全体像をまとめてチェックするならこちら」

→ https://care-power-lab.com/category/nursing-care-training-materials/statutory-training/

高齢者虐待の兆候

高齢者からのサインは、早期発見・早期対応がきわめて重要です。

身体的虐待のサイン

□ 身体にキズが見られる。

□ 身体に火傷跡がある。

□ 突然怖がったりする。

□ 家にいたくないと怖がる。

心理的虐待のサイン

□ 自傷行為がみられる

□ 摂食障害がある

□ 身体を萎縮させている

□ 無気力になる

□ 体重の増減が激しい

ネグレクトのサイン

□ 高齢者に対して無関心さがみられる

□ 高齢者への介護に対する拒否的な発言がしばしばみられる

□ 専門家の助言を聞かず、介護方法へのこだわりがある

□ 受診や入院の勧めを拒否する

□ 高齢者に対しての暴言があるなど

経済的虐待のサイン

□ お金はあるのにサービスの利用料や生活費の支払いができない

□ お金に困っていないのに、サービスを利用したがらない

□ 預貯金を勝手に引き出された、とられたと訴えるなど

性的虐待のサイン

□ 生殖器の痛み出血、かゆみを訴える

□ 睡眠障害がある

□ 不自然な歩行になっているなど

あてはまる項目が多いと、虐待の疑いの可能性はより高いと言われているよ。

訪問介護事業所における虐待防止の役割とは

虐待の防止には早期発見と報告が大事なんだ。

訪問介護事業所の発見により、虐待の深刻化を防ぐことができます。

しかし、高齢者虐待に気づいたとしても、どこに相談すればよいのか実は知られていません。

身近な高齢者の状況で何か気づいたら、区市町村や地域包括支援センターの相談窓口に相談してください。

区市町村や地域包括支援センターの職員は、誰からの通報・相談か分からないように対応を開始します。

虐待の「おそれ」があると思った段階でお知らせください。

この時「虐待である」という証拠は必要ありません。

上記の通報や虐待を受けた本人からの届出を受けた市町や地域包括支援センターの職員には、職務上知り得た通報者等を特定する情報を漏らしてはならない、という守秘義務が課されています。(高齢者虐待防止・養護者支援法第8条、同法第17条第2項)

これなら安心して相談できるわね。

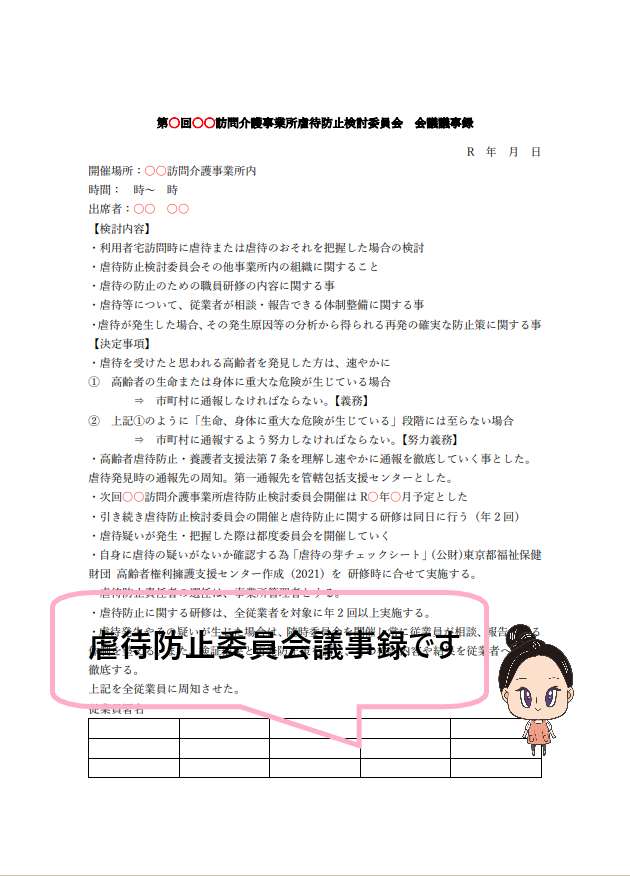

① 高齢者の生命または身体に重大な危険が生じている場合

⇒ 市町村に通報しなければならない。【義務】

② 「生命、身体に重大な危険が生じている」段階には至らない場合

⇒ 市町村に通報するよう努力しなければならない。【努力義務】

訪問介護事業所が虐待を防ぐ為にできる事

私たちが虐待をしないようにするにはどうしたらいいの??

組織運営の健全化

事業所の虐待の防止のための指針を明確にし、職員間で指針の理解共有をするようにしましょう。

また、それぞれの責任や役割を明確にし、職員のストレスを軽減するため柔軟な人員配置などの取り組みは必須となります。

職員間の意見が通りやすい、風通しの良い職場づくりを目指していきましょう。

✅ グレーゾーンのケアが積み重なると、それは“虐待”です。

そうなる前に、「これって虐待?」の事例と対処法 を確認しておきましょう。

訪問介護事業所が行う取り組みとは?

訪問介護事業所は、高齢者虐待の発生防止や予防のために、以下の取り組みを行う必要があります。

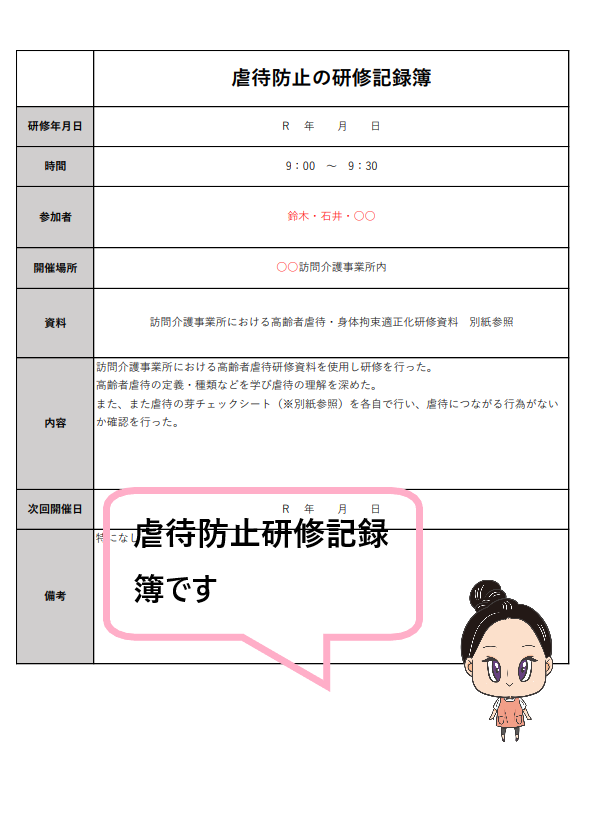

⇩虐待防止委員会議事録・高齢者虐待研修の実施記録セット(ひな形)

※スマートフォン・タブレットではダウンロードができない可能性がある為、PCからの購入をお願いします。

≪サンプル画像≫

銀行振込でも対応しています。

下記から申し込みフォームを送信してください。

訪問介護の虐待防止のための研修で必要な事

訪問介護事業所の職員に対して実施する虐待防止のための研修では、実施内容については記録する必要があります。

また、虐待防止のための教育を職員に浸透させるために、

- 年1回以上の定期的な研修の実施をすること

- 新規採用時には必ず研修を実施すること

とされています。

実施内容の記録と、定期的な研修、新規採用時の研修ね!

自分自身に虐待の疑いがないか確認を行う

虐待をされている側もしている側も虐待という認識がない事があるんだよ。

ほかにも研修資料がありますのでご利用ください。

≪訪問介護向け研修資料一覧はこちら|ケアパワーラボ≫

自分自身に虐待の疑いがないか確認する為「虐待の芽チェックシート」(公財)東京都福祉保健財団 高齢者利擁護支援センター作成(2021)を 研修時に合せて実施していく事も重要です。

「虐待の芽チェックシート」(公財)東京都福祉保健財団 高齢者利擁護支援センター作成(2021)

まとめ

▶ 関連記事:「法定研修の全体像をまとめてチェックするならこちら」

→ https://care-power-lab.com/category/nursing-care-training-materials/statutory-training/

・高齢者虐待の件数の推移は年々増加傾向

・虐待の内容は大きく5つに分けられる

・私たちが虐待を防ぐ為にできる事として組織運営の健全化を行う・定期的な研修を行う・虐待につながる可能性のある不適切なケアをしていないか?と常に意識をしていく

・気づいた時には専門機関に相談する

この研修内容はPDFとして簡単に印刷できるから社内研修の時に使ってね。

研修依頼・質問などは問い合わせフォーム・公式LINEから

ケアパワーラボ公式ライン