※本ページはプロモーションが含まれています。ご了承ください

この記事はPDFとして印刷できます。

✅ 整えたPDFレイアウトで、きれいに印刷

✅ ワンクリックで印刷画面が開くから、すぐに配布・活用できる

✅ 印刷用レイアウトは記事の最後に表示 → スクロールするだけでOK!

印刷用PDFは記事の一番下にご用意していますので、ぜひご活用ください。

≪訪問介護向け研修資料一覧はこちら|ケアパワーラボ≫

介護保険法業務継続計画(BCP)の策定で、感染症、非常災害発生時の研修は想定されているよ。

感染症の予防及びまん延防止に関する研修とともにしっかりと学んでいこう。

参考資料:厚生労働省「自然災害発生時の業務継続ガイドライン」https://www.mhlw.go.jp/content/000749543.pdf

✅ 訪問介護のBCP研修・訓練については、こちらの記事で詳しく解説しています。

災害に備えた対策

災害対策の知識

安否確認方法

災害発生時に電話が殺到すると電話がつながりにくくなり安否確認や連絡等に支障が発生します。

安否確認には災害伝言ダイヤルや災害用伝言板(web171)を活用しましょう。

※NTT災害用伝言板サービス171・171WEBの利用については

http://www.ntteast.co.jp/saigai/voice171/images/manual.pdf

https://www.nttwest.co.jp/dengon/web171/pdf/web171brochure_a4.pdf

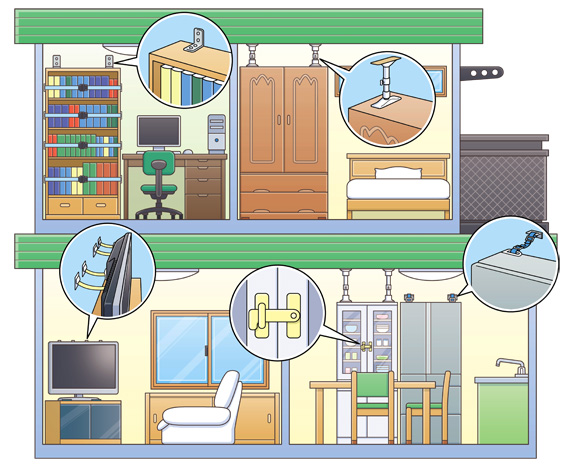

室内の対策(地震対策)

大地震の際には家具は必ず倒れるものとして認識しておく必要があります。

【タンス】

床側をストッパーなどで固定し、天井側はポール式器具で固定。ポール式器具は、タンスの奥の方(壁側)で、天井や家具の硬いところに取り付ける。上下に分かれている家具は連結しておく。【食器棚】

L字型金具やワイヤーなどで壁に固定し、開き戸には開かないように留め金を付ける。ガラスにはガラス飛散防止フィルムを張る。【本棚】

L字型金具やワイヤーなどで壁に固定し、重い本は下の段に。本棚の端の硬い部分にひもやベルトなどを取り付けて、本が飛び出さないようにしておく。【テレビ】

粘着マットを敷いて転倒を防ぐとともに、機器の裏側をワイヤーなどで壁やテレビボードに固定する。【冷蔵庫】

裏側をワイヤーなどで壁に固定する。【窓ガラス】

引用:政府広報オンライン「災害時に命を守る一人一人の防災対策」

強化ガラスに替えたり、飛散防止フィルムを張ったりする。カーテンを閉めておくことでも室内への飛散防止に効果があります。また、割れたガラスが飛散した部屋でも安全に歩けるように、スリッパなどを近くに置いておく。

https://www.govonline.go.jp/useful/article/201108/6.html#secondSection

非常食持ち出し物品

一般的に被災後はライフラインの復旧や支援物資の到着までに約3日程度かかるといわれています。

災害の規模によっては1週間程度かかる事もあるようです。

また、大人一人が一日で必要な水の量は3Lと言われています。

その為、3日から1週間分の常備薬の準備、保存食、水の準備が必要となります。

保存食とは常温でも長期間食べられる食品の事を言うんだよ。

例えばレトルトご飯や魚などの缶詰が保存食にあたるよ。

![]()

参考資料:政府広報オンライン「いつもの食品でもしもの備えに!食品備蓄のコツとは?」https://www.govonline.go.jp/useful/article/202103/2.html

訪問介護事業所の対策

連絡リストの作成・確認

災害に備え事前に紙ベースで利用者の連絡先リストを作成して保管しておきます。

なぜ紙ベースで保管するの?

災害時にはPCが使用できなくなる可能性があるからなんだよ。

連絡先リストでは特に安全確認の優先順位が高い利用者順に記載を行います。

・住所

・地図

・連絡先

・避難場所

・主治医

・担当ケアマネジャー等

リストはどこにしまってあるのか?

最新のものになっているか?

活用する時に困らないようにみんなで実際に見て確認しておきましょう。

スタッフへの連絡リストの確認

スタッフ間の緊急連絡先リストを作成しておきましょう。

電話がつながりにくい事を想定し携帯番号のみではなくメールアドレスも登録しておきましょう。

メールアドレスの登録は忘れやすい為、この機会に確認しておきましょう。

避難場所の確認

各市町村の防災計画で決められている近くの避難所について事前に確認を行っておきます。

各自治体のホームページで確認しておきましょう。

ハザードマップでは土砂災害の危険がある区域や浸水の恐れのある区域などが掲載されています。

いざという時にどの道を通ればいいのか?どこに避難すれば安全なのか?

あらかじめこの研修で話し合い、みんなで周知しておきましょう。

ハザードマップ http://disaportal.gsi.go.jp/hazardmap/bousaimap/index.html?code=1

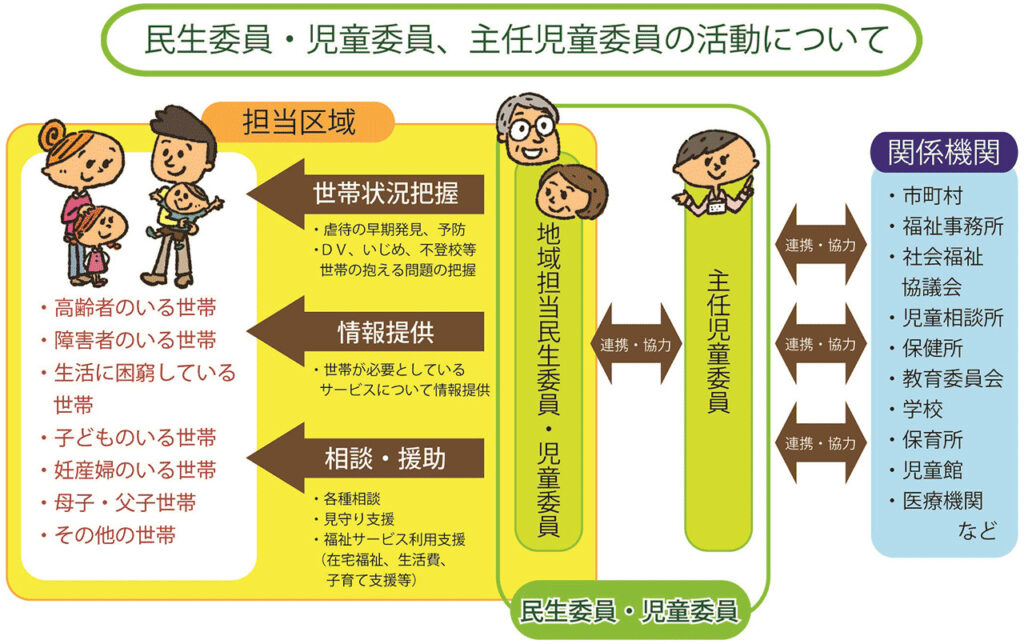

民生委員の把握

利用者が独居等の場合、安否確認を民生委員にお願いする場合もあります。

その為、民生委員の把握はとても大事な事になります。

地域の民生委員については各市町村にお問い合わせください。

引用:政府広報オンライン「民生委員・児童委員・主任児童委員の活動について」より

https://www.gov-online.go.jp/useful/article/201305/1.html

民生委員は厚生労働大臣から委嘱された非常勤の地方公務員で名誉職なんだよ。

また安否確認は民生委員も行うんだけど、災害時には民生委員も被災者になっている事もあるからお互いに協力が必要なんだ。

安否確認は、地域の関係者すべてで取り組むべきもので、民生委員・児童委員がすべての災害時要援護者に対応しようと考えるべきではありません。

引用:全国社会福祉協議会「災害に備える民生委員・児童委員活動に関する指針」より

https://www2.shakyo.or.jp/wp-content/uploads/2019/03/c5584275301e95dd9de71a2ec85ebbf6.pdf

建物耐震性のチェック(サ責・経営者レベル)

建物の耐震性は1981年5月31日を境に分かれます。

1981年5月31日以前は旧耐震、基準以降は新耐震基準と言われ耐震性が大きく変わります。

事業所の建物の耐震基準が旧耐震なのか新耐震なのか確認しておきましょう。

各自治体で耐震診断や耐震改修の補助金の相談窓口があるから相談してみよう。

設備・備品の点検

・落下防止対策

・棚の固定の点検

・消火器の点検

・スプリンクラーの点検

・ガス漏れ警報器の点検

・非常口の点検

・防火扉の点検

・エレベーターの点検等

・1週間分の食料の確認

・カセットコンロ

・ボンベの備蓄

・懐中電灯

・電池

・軍手

・マッチ・ろうそく

・体温計

・タオル

・マスク

・救急用品

・ヘルメット

・携帯ラジオ等

足りないものはないか? 壊れているものはないか?

ほかにどんなものが必要か?研修の中で皆で話し合い実際に確認をしてみよう!

首相官邸から発信されているチェックリストもご利用ください。

参考資料:首相官邸「災害の備えチェックリスト」https://www.kantei.go.jp/jp/content/000111250.pdf

2021年4月施行「令和3年度介護報酬改定における改定事項について」内で、2024年から介護業でのBCP策定が義務づけられ、また【自然災害BCPガイドライン】では、必要品の備蓄として被災時に必要な備品はリストに整理し、計画的に備蓄するとされています

<参考:備蓄品リスト例>

食料品:米(無洗米)、飲料水、缶詰、経管栄養食、高カロリー食、インスタント食品、栄養ドリンク など

看護、衛生用品:消毒剤、脱脂綿、絆創膏、包帯、三角巾、おむつ、マスク、ウェットティッシュ、生理用品、タオルなど

日用品:紙容器(食器)、ラップ、カセットコンロ、電池、使い捨てカイロ など

災害用備品:ブルーシート、ポリ袋、ポリタンク(給水受け用) など

備蓄しておかないといけないのかー

一つづつ集めると大変だから、まとめてある物を購入した方が便利ね!

災害時の役割分担

災害時は情報の混乱が予測されます。

事前に情報の伝達のしかたを決め役割分担を確認しておきましょう。

・指揮命令者

・利用者の安否確認者

・事業所の被害状況確認者

・ケアマネとの情報交換者

・他機関との連携者

・利用者宅への訪問者

・物品の手配者等

近隣の訪問介護ステーションとの協力

災害時にサービスがスムーズに実施できるように相互に情報交換やスタッフの応援体制を整えておきましょう。

災害の際に事業所としてサービスに行けない場合、他事業所へサービスの依頼をする事もあります。

自分が担当している利用者の情報をヘルパーとして申し送る事も想定しておく必要があります。

災害時の対応

情報収集と連絡

災害の種類や状況、規模などの情報収集を行わないと最適な対応ができない可能性があります。

災害時にはしっかりと情報収集を行いましょう。

また、事業所に連絡をして情報を共有することで、スムーズに対応することができます。

具体的な情報収集と連絡方法ツールついては、下記の通りです。

・テレビ

・ラジオ

・新聞

・携帯電話

・インターネット

・FAX

東日本大震災直後、通信インフラが被害を受ける中、SNSが情報伝達の手段として広く活躍されていました。

スタッフ各個人で下記ツイッターを事前に登録しておきましょう。

首相官邸:「災害関連ツイッター」https://www.kantei.go.jp/jp/headline/bousai/twitter.html

![]()

利用者の安否確認

事前に作成した連絡リストに基づき携帯電話等で安否確認を行います。

利用者宅への訪問

被災状況や必要性などから訪問すべき優先度が高い利用者から訪問サービスの提供をおこないます。

※ただし自分自身と家族の安全確保が最優先となります。

自事業所から訪問ができない場合はケアマネと連絡をとり他事業所への依頼も検討していきます。

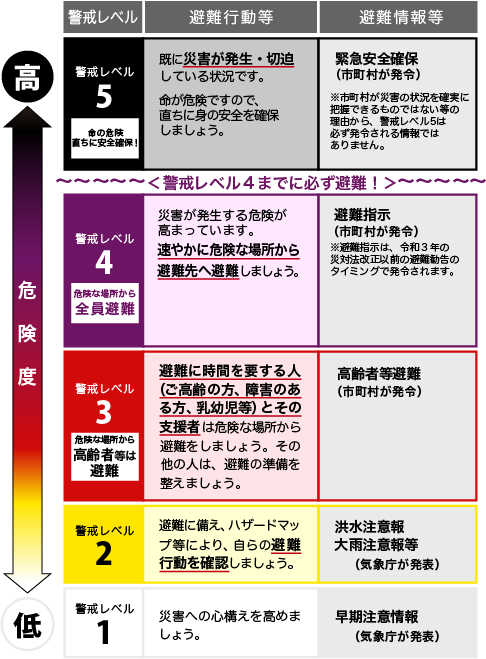

避難

訪問ヘルパーは、自身の身の安全の確保ができたら、利用者を避難させることも業務の一つです。

基本的に災害時は、市町から避難準備情報が発信されます。

避難情報が発令された場合には、テレビやラジオ、インターネットなどのほか、防災行政無線や広報車などで伝えられます。

警戒レベルは1から4まであり災害発生のおそれが高くなるほど数字が大きくなります。

引用:首相官邸 「避難はいつどこに?」より https://www.kantei.go.jp/jp/headline/bousai/hinan.html

警戒レベル3で高齢者は避難が必要となります。

警戒レベル4で対象地域の方は全員避難が必要となります。避難指示発令

避難勧告…るものではなく、居住者に立ち退きを勧め促すものです。

避難指示…被害の危険が切迫したときに発せられるもので、避難勧告より拘束力が強くなります。

2021年5月から避難勧告は避難指示と混同されやすい為廃止となっているんだよ

ほかにも研修資料がありますのでご利用ください。

≪訪問介護向け研修資料一覧はこちら|ケアパワーラボ≫

▶ 関連記事:「法定研修の全体像をまとめてチェックするならこちら」

→ https://care-power-lab.com/category/nursing-care-training-materials/statutory-training/

まとめ

災害はいつ起きるかわかりません。

日頃から防災に関しての意識を高めておくことが非常に重要となります。

事前に災害対策を行い適切な対応を心掛け被害を最小限に抑えていきましょう。

災害発生時はなにより前提として自分自身と家族の安全確保が最優先となります。また無理のない活動を心がけるようにしましょう。

参考資料:厚生労働省「介護施設・事業所における業務継続計画(BCP)作成支援に関する研修」https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/kaigo_koureisha/douga_00002.html

参考資料:三井住友海上「知ろう・備えよう災害対策」https://www.ms-ins.com/special/bousai/taisaku/