※本ページはプロモーションが含まれています。ご了承ください

この記事はPDFとして印刷できます。

✅ 整えたPDFレイアウトで、きれいに印刷

✅ ワンクリックで印刷画面が開くから、すぐに配布・活用できる

✅ 印刷用レイアウトは記事の最後に表示 → スクロールするだけでOK!

印刷用PDFは記事の一番下にご用意していますので、ぜひご活用ください。

≪訪問介護向け研修資料一覧はこちら|ケアパワーラボ≫

参考資料 厚労省「障害者の範囲」より https://www.mhlw.go.jp/shingi/2008/10/dl/s1031-10e_0001.pdf

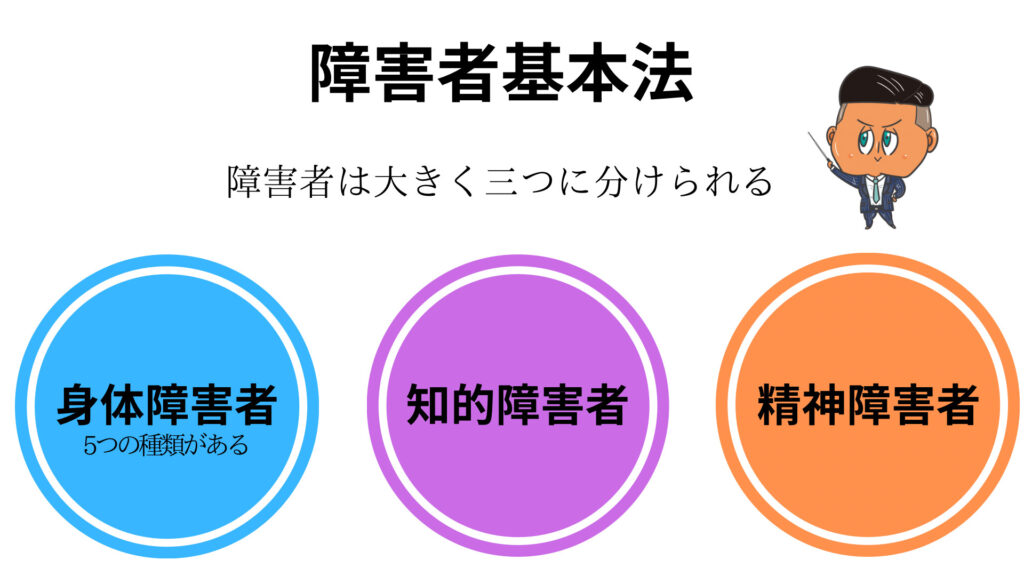

障害の種類は、障害者基本法で「身体障害」「知的障害」「精神障害」と分けられています

それぞれどんな障害なのかを見ていこう

身体障害

身体障害は、身体の機能の一部が不自由な状態を指します。

身体障害者福祉法によると、身体上の障害がある18歳以上のもので都道府県知事等から身体障害者手帳の交付を受けたものとされています。

下記の5種類が身体障害者とされています

①視覚障害

②聴覚又は平衡()機能の障害

③音声機能、言語機能又はそしやく機能の障害

④肢体不自由

⑤内部障害

※内部障害は、疾患などによる内臓機能の障害により、日常生活に制限をうける状態を指します。免疫機能障害のほか、心臓・腎臓・呼吸器、膀胱などの機能障害を含みます。

≪ 視覚障害 ≫

まったく見えない、ぼやけて見えない、文字が半分しか見えない。文字は見えても歩行時にはものにぶつかってしまうという障害です。

≪ 聴覚又は平衡機能の障害 ≫

聴覚障害

音が聞こえない、聞こえにくい障害です。

平衡機能の障害

目を閉じた状態で起立ができない、又は目を開いた状態で直線を歩行中10m以内に転倒もしくは、よろめいて歩行を中断してしまう障害です。

≪音声機能、言語機能又はそしゃく機能の障害≫

音声機能又は言語機能の障害

音声、言語のみを用いて意思疎通することが難しい障害です。

そしゃく機能障害

経管栄養が必要、もしくは食物の内容、摂取方法に困難がある障害。かみ合わせの異常によるものも含まれます。

≪ 肢体不自由 ≫

病気やケガなどにより上下肢、体幹の機能の一部または全部に障害があるため、日常生活動作が困難になります。

≪ 内部障害 ≫

心臓機能障害

心臓の機能が低下する障害です。機能を正常にするために「ペースメーカー」を胸やお腹に埋め込むことがあります。

腎臓機能障害

腎臓の機能低下により、不必要な物質や有害な物質が体内に蓄積してしまう障害です。人口透析を行う方もいます。

膀胱、直腸機能障害

膀胱、直腸が機能低下または機能消失した障害です。排せつ物を体外に排せつするための人工肛門などを使用される方もいます。

ヒト免疫不全ウイルス(HIV)による免疫機能障害

ヒト免疫不全ウイルスにより免疫機能が低下し、感染症にかかりやすくなったり、脳や神経の障害を発症する障害です。

肝臓機能障害

肝臓の機能低下により、身体に支障が出る障害です。

呼吸器機能障害

肺の機能が低下して、酸素と二酸化炭素の交換がうまくいかずに酸素が不足(呼吸困難等)する障害です。

内部障害では外見からは障害があるという事を理解してもらえない、いわゆる見えない障害で悩んでいる人が多いんだよね…

外見からは分かりにくい障害をもつ人が、援助や声かけを必要としていることを示すヘルプマークというものがあるんだ。

内部障害などは外見で判断することが難しいため、周りの人に気付かれない事が多くあります。

ヘルプマークを身に付けることで、周囲の人が気付きやすくなり、バスや電車で席を譲るなどの配慮がしやすくなります。

2012年に東京都で配布が始まり、現在では47都道府県に広がっています。

ヘルプマークの対象者は、内部障害の他、義足を使用している方、妊娠初期の方、精神障害の方など、援助や声かけを必要としている人が対象となっています。

ヘルプマークを貰うために厳密な規定はなく、障がい者手帳や診断書等の提示を求められることはほとんどありません。

交通機関の駅務室や病院、各市町村の窓口などで配布されており、郵送での配布を行っている自治体もあります。

その他、各団体等が作成・所管する障害者に関係するマークの一例

内閣府障害者に関係するマークの一例より

知的障害

実は、知的障害には定義というものが今のところないんだ(R5年3/8現在)

知的障害関係者により定義の検討提起をし始めようとしている段階なんだよ

知的能力や社会適応能力が同年代の人に比べて明らかに低い障害。

特別な支援がないと生活ができないケースが多い。

主に発達期(おおむね18歳未満)にあらわれます。

コミュニケーションを上手に取る事や人間関係を理解する事、また学習に時間がかかる事があります。一見して障害があることを感じさせない方もいます。

精神障害

精神保健及び精神障害者福祉に関する法律でいう精神障害とは、統合失調症、精神作用物質による急性中毒又はその依存症、知的障害、精神病質その他の精神疾患を有するものとされています。

≪ うつ病 ≫

心の疲労があり、疲れているのに休めていないといった症状の障害です。主な症状としては、眠れない、食欲がない、一日中気分が落ち込んでいる、何をしても楽しめないなどがあります。

≪ 統合失調症 ≫

幻聴や幻覚、感情の障害などが多様な精神症状が現れる障害です。現実を認識する能力が妨げられ、判断が出来にくく、対人関係が難しくなることがあります。

その他 発達障害

発達障害者支援法において、発達障害は自閉症、アスペルガー症候群その他の広汎性(発達障害、学習障害、注意欠陥多動性障害、その他これに類する脳機能障害であってその症状が通常低年齢において発現するもの(発達障害者支援法における定義 第二条より)と定義されています。

≪ 自閉症 ≫

脳の情報処理がうまく出来ない障害です。

自閉症の方は、コミュニケーションをうまくとることが苦手で、周囲から誤解されたり、人づきあいがうまく出来ないことが多くあります。

≪ 学習障害(LD) ≫

文字の読み書き計算といった特定の分野での発達のバランスが悪い障害。

知的能力全般においては何ら問題なく、学習機能の一部が著しく低い障害として知的障害と区別されます。

≪ 注意欠陥/多動性障害(AD/HD) ≫

忘れ物が多い、時間の管理が出来ない、集中力が続かない、継続的に座っていられないなどの障害です。

≪ アスペルガ―症候群 ≫

社会的ルールに従って行動することが苦手で、言葉の表面だけをとらえ、本当に伝えたい内容を誤ったり、突然の予定変更などでパニックを起こしたりする障害です。

アスペルガ―症候群についての詳細はこちら⇩

ほかにも研修資料がありますのでご利用ください。

≪訪問介護向け研修資料一覧はこちら|ケアパワーラボ≫