※本ページはプロモーションが含まれています。ご了承ください

この記事はPDFとして印刷できます。

✅ 整えたPDFレイアウトで、きれいに印刷

✅ ワンクリックで印刷画面が開くから、すぐに配布・活用できる

✅ 印刷用レイアウトは記事の最後に表示 → スクロールするだけでOK!

印刷用PDFは記事の一番下にご用意していますので、ぜひご活用ください。

≪訪問介護向け研修資料一覧はこちら|ケアパワーラボ≫

はじめに

訪問介護の仕事は、利用者の生活を支える大切な役割です。

ですが、どんなに気をつけていても、思いがけない事故は起きてしまいます。

例えば、

- コップを割ってしまった

- 車椅子を壁にぶつけてしまった

- 目を離したすきに転倒してしまった

こういった場面は、日々の現場で誰もが経験することです。

事故は起きないことが一番ですが、「もしも」に備えておくことも大切な事です。

また、事故が起こってしまった場合は、再発防止のために振り返ることも必要になります。

2025年の最新動向

2025年6月、厚生労働省において、事故防止について新たな課題と改善策が話し合われました。

🔻 課題:

- 事故情報の集め方や分析方法が統一されていない。

- 市町村ごとに報告ルールがバラバラ。

- 報告の内容や質に差がある。

- 事故の報告を義務化し、内容を標準化していく。

- 報告様式を整える。

- 負担をかけずに、事故防止の仕組みを作る。

この方針は、同じような事故を二度と起こさせないために、情報を“財産”として活用するという考えです。

私たち介護職員はなにを意識するべきか

✅全国で報告内容を統一していくから

➡ 今まで個々に記載していたものを見直していく必要があります。

✅国が「事故報告を財産にして、事故を減らす仕組み」を再構築していくから

➡ 報告を責める文化ではなく、守る文化へ、「守る力」に変えることが求められています。

訪問介護で起こりやすい事故とその内容

訪問介護では、台所や居間などいろいろな場所で作業を行うため、思わぬ事故が起きやすい環境にあります。

「事故」と聞くと、転倒や怪我を思い浮かべる方が多いかもしれませんが、実は物損事故(壊した・紛失)も多く発生しています。

例えば、

- 使い慣れたコップを落として割ってしまった。

- 預かったお金を紛失。

- テレビ画面を掃除中に傷つけてしまった。

これらは全て物損“事故”にあたります。

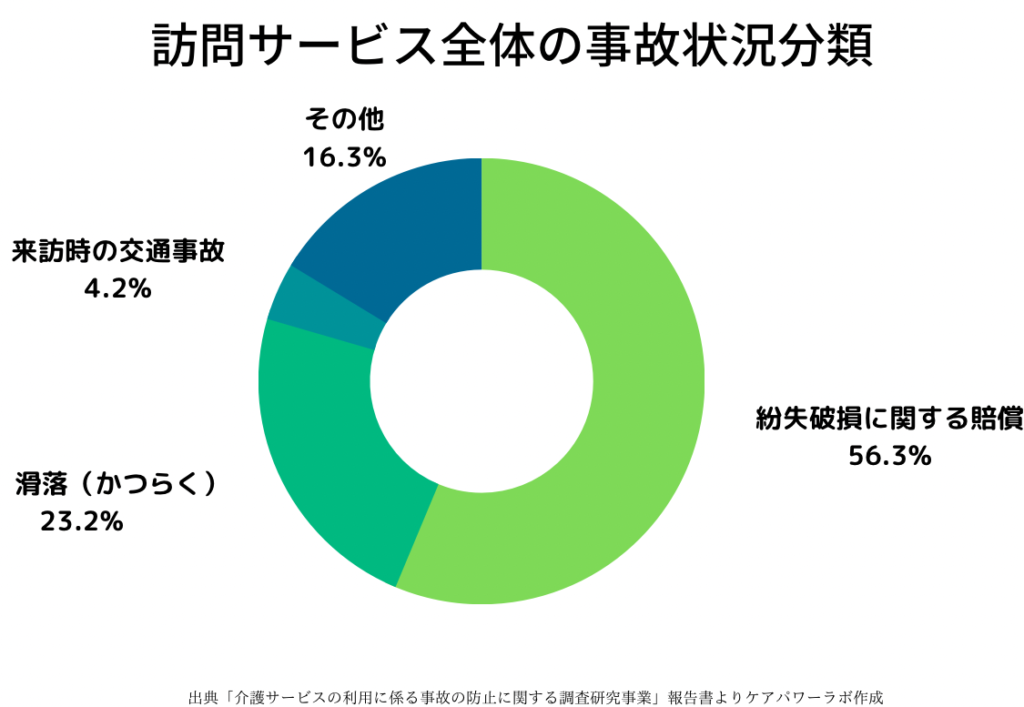

訪問サービス全体の事故状況分類

介護保険施設等における事故報告に関する調査研究事業によると、訪門サービスで発生した事故の分類は以下のようになっています。

紛失・破損(物損事故)56.3%

転倒・転落 23.2%

交通事故(来訪時) 4.2%

出典:介護保険施設等における事故報告に関する調査研究事業(2024年度版)

https://www.jri.co.jp/MediaLibrary/file/column/opinion/pdf/2404_mhlwkrouken_report_44.pdf

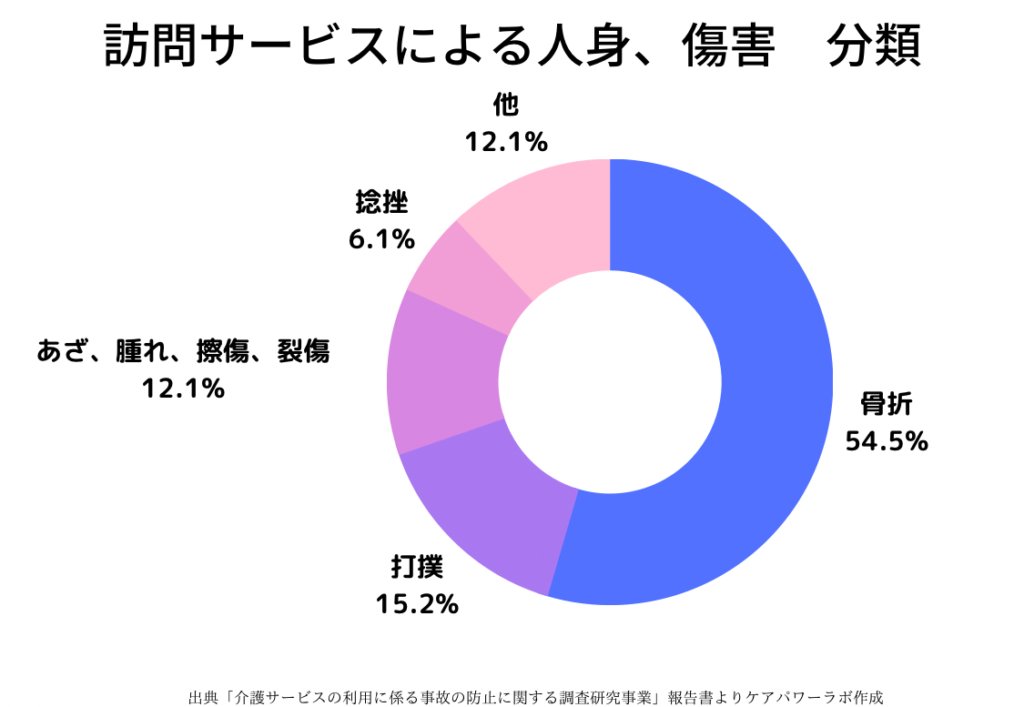

訪問サービスによる人身事故の内容

「人の身体に起きた事故(人身事故)」の中で多いのは、次のようなケースだよ。

骨折 54.5%

打撲 15.2%

あざ、腫れ、擦傷、裂傷 12.1%

高齢の利用者は骨が弱くなっているため、「転倒=骨折」のリスクが高いことを理解しておくことが大切です。

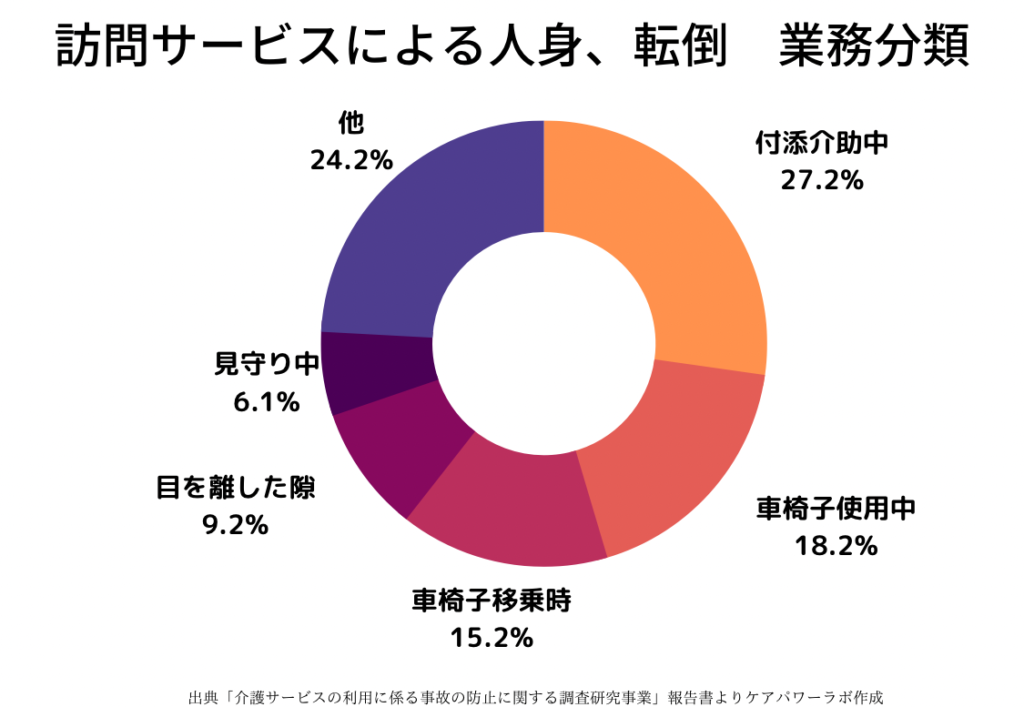

訪問サービスによる転倒・滑落事故の場面別分類

「どういう時に転倒が起こりやすいのか」を知ることも、事故防止には重要なんだ。

付き添い介助中が27.2%

車いす使用時が18.2%

目を離した隙が9.2%

見守り中が6.1%

「慣れているから大丈夫」と思っていても、思わぬタイミングで事故は起こります。

コンプライアンス事故もある

介護現場では、「法令を守ること(コンプライアンス)」も重要です。

次のようなトラブルも実は事故として扱われます。

- 利用者情報が書かれたファイルを紛失。

- FAXやメールで個人情報を誤送信。

- パソコンがウイルス感染し、利用者情報が流失。

これらも「事故報告」の対象になります。

出典:介護保険施設等における事故報告に関する調査研究事業(2024年度版)

https://www.jri.co.jp/MediaLibrary/file/column/opinion/pdf/2404_mhlwkrouken_report_44.pdf

介護の事故報告書とは

介護現場では、万が一事故が発生した場合、必ず「事故報告書」を作成しなければなりません。

また、内容によって速やかに市町村へ報告しなければならないものがあります。

重大な事故や医療対応が必要なケースは、必ず報告しましょう。

行政への報告が必要な事故とは?

市町村によって細かいルールは異なりますが、一般的に「報告が必要な事故」は次の4つに分類されます。

報告が必要な4つの事故

| 【事故の種類】 | 【具体例】 |

| 1:死亡事故や医師の診断・治療が必要となった事故(投薬・処置など) | 誤嚥による死亡、転倒や滑落による骨折など・サービスの提供による利用者等のケガの発生 ・事業者側の過失の有無を問わない。 |

| 2:食中毒、感染症の発生 | O157 やノロウィルス、インフルエンザによる集団感染など ※この場合は保健所への報告も必要です。 |

| 3:職員の法令違反や不祥事 | 職員による利用者への虐待や窃盗など |

| 4:その他、報告が必要と認められる事故 | 地震や火災、風水害などで設備が破損し、サービス提供に影響が出た場合など |

市町村への連絡・報告の流れ

【第一報の連絡】

まずは速やかに電話で第一報を連絡するのが基本です。

日中なら「その日のうちに」、夜間なら「翌日には必ず」連絡をします。

【経過報告と再発防止】

第一報の後は、事故処理の経過についても適宜報告を行い、再発防止を盛り込んだ事故報告書を提出します。

報告書の様式は市町村ごとに違いますので、指定された様式を確認し、必要事項を正しく記入してください。

【注意点】

FAXで報告する場合は、個人情報(氏名など)を必ず消して送信してください。

誤送信による個人情報漏えいに注意が必要です。

出典:公益財団法人 介護労働安定センター 「介護サービスの利用に係る事故の防止に関する調査研究事業」報告書

https://www.kaigo-center.or.jp/content/files/report/h30_kaigojiko_houkoku_20180402.pdf

事故報告書は虐待防止にもつながる

介護現場での事故報告は、利用者の安全を守るだけなく、報告文化が根づくことで、「問題を隠す」風土がなくなり、そのことが虐待防止にも大きく役立ちます。

また、事故や問題を隠さず、きちんと報告・共有することで職員一人ひとりの倫理意識が高まります。

すべての職員が報告の義務をしっかり理解し、事故があった場合には速やかで正確な報告を行うことがとても大切です。

▶ 関連記事:訪問介護の高齢者虐待防止の研修をチェックするならこちら:ケアパワーラボ

【PDF付】訪問介護スタッフ向け|高齢者虐待防止の研修資料(印刷OK)

ヒヤリハットを活かして事故を防ぐ

訪問介護の現場では、「ヒヤリとした」「ハッとした」場面が日常的にあります。

これを「ヒヤリハット」と呼びます。

例えば、

- 車椅子のブレーキをかけ忘れ、ヒヤッとした。

- ベッドから立ちあがろうとした利用者さんがふらついた。

- 床に置いてあった荷物につまづきそうになった。

こうした「事故にはならなかったけれど、危なかった場面」を放っておくと、次は本当に事故が起きてしまうかもしれません。

ヒヤリハット報告の大切さ

ヒヤリハットは、「事故防止のサイン」です。

報告をすることで、みんなで原因を考え、改善策を見つけることができます。

報告を続けると・・・

- 同じような場面で事故が起きにくくなる。

- 「気をつけよう」という意識が高まる。

- チーム全体の安全意識がアップする。

「自分が気をつければいいや」と思わず、事故防止のサインをスタッフ全員で共有し、同じような事故を防ぐ事が目的です。

ヒヤリハット報告から対策までの流れ

ヒヤリハット報告をするだけでは不十分です。

その後の『対策を立てるまで』を行わなくては事故を防ぐ事にはなりません。

- STEP1ヒヤリハットの状況を記録する。

いつ、どこで、誰が、何をしている時だったか

何が起きたのか(具体的に)

- STEP2原因を考える。

介護の方法に問題はなかったか

環境に問題はなかったか

- STEP3対策を立てる。

今後どうすれば同じことが起きないか考える

原因と問題点・対策を事業所内で話し合ってみよう

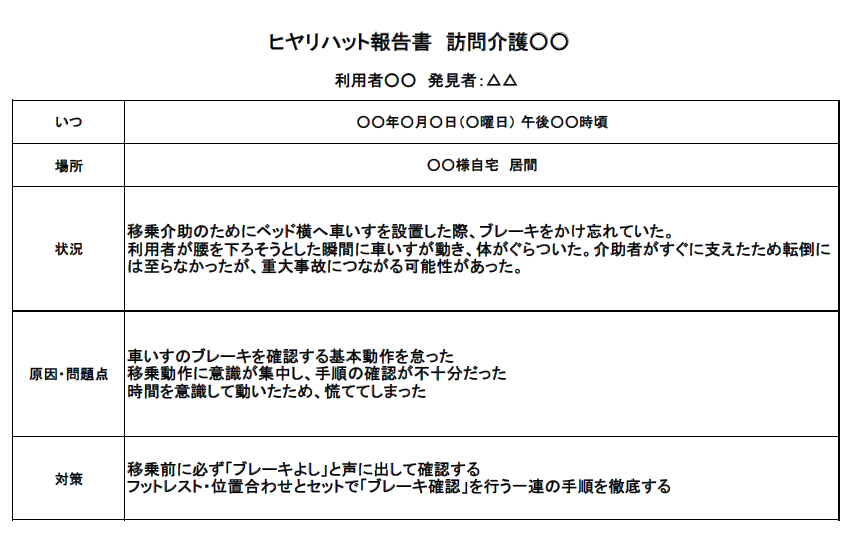

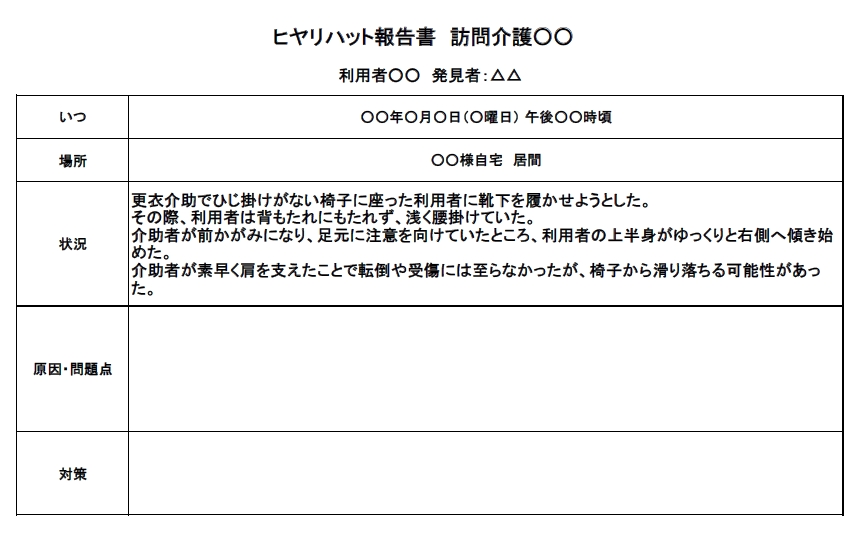

報告書事例

次の事例を見て全員で話しあってみよう

事例

事業所内の研修では実際に原因・問題点・対策をスタッフ全員に記載してもらってね。

他業種との情報共有・報告が不可欠

例えば利用者が新たに福祉用具を導入した際に

- 使い方が伝わっていない。

- 壊れていることに気づいていない。

といった状況は介護現場ではよくあります。

しかし、福祉用具だから自分の事業所には関係ないと思ってはいけません。

利用者に関わる全ての事業所がチームとなり、事故防止を目指します。

例:最近導入した歩行器を使用していたが、使い方にズレがあって転倒しそうになっていた。

➡ 訪問したヘルパーが早期に気づいてケアマネに報告。

『○○さんですが、歩行器の使い方が間違っているようで、転倒が心配です』

報告を受けたケアマネが訪問リハや福祉用具相談員に報告・相談し、福祉用具の見直しや使い方のレクチャーを行います。

これにより事故を防ぐ可能性が高まります。

福祉用具に関わるすべての支援者がチームとして、この視点を持ち、「導入して終わり」ではなく「継続的に確認・改善する」姿勢で関わることが、事故防止の第一歩になります。

出典:介護保険最新情報Vol.1402(2025年7月10日)https://www.mhlw.go.jp/content/001515493.pdf

事故が起きた時の対応と、安全の最優先

どんなに気をつけていても、突然の事故は防げません。

もしも、事故が起きてしまったら、冷静に、適切に対応することが大切です。

まず、最初に厚生労働省が定めている事故対応を理解しておきましょう。

第三十七条

1.指定訪問介護事業者は、利用者に対する指定訪問介護の提供により事故が発生した場合は、市町村、当該利用者の家族、当該利用者に係る居宅介護支援事業者等に連絡を行うとともに、必要な措置を講じなければならない。

2.指定訪問介護事業者は、前項の事故の状況及び事故に際して採った処置について記録しなければならない。

3.指定訪問介護事業者は、利用者に対する指定訪問介護の提供により賠償すべき事故が発生した場合は、損害賠償を速やかに行わなければならない。

▶ 関連記事:「救急車呼ぶべき?|バイタルの異常と緊急時の現場対応ガイドをチェックするならこちら」「救急車呼ぶべき?」と思ったそのときに|訪問介護のバイタル異常と緊急時現場対応ガイド

緊急時・事故発生時の対応

①利用者の安全を最優先に

まずは、利用者の状態を確認し、必要な処置を行います。

- 応急処置をする。

- 救急車を呼ぶか、医療機関に連絡をする。

事故対応は「マニュアル通り」が基本ですが、目の前の利用者の命や体を守ることが最優先となります。

②関係機関への連絡

事故が起きたら、すぐに関係者に連絡します。

| 【相手】 | 【内容】 |

| サービス提供責任者 | 状況の報告、指示を仰ぐ |

| 家族 | 事故の詳細と現状の説明 |

| ケアマネジャー | 事故の内容と利用者の状態を伝える |

| 市町村 | 必要に応じて市町村が指定する様式で報告(5日以内が目安) |

出典:厚生労働省「介護保険施設などにおける事故報告様式等について」https://www.wam.go.jp/gyoseiShiryou-files/documents/2024/1202092706494/ksvol.1332.pdf

③事故報告書の作成

事故報告書は、「誰が読んでもわかるように」書くことが大切です。

- 事実を正確に。

- 推測は書かない。

- 書式は市町村の指定に従う。

書類の作成は「めんどう」と思うかもしれませんが、再発防止のためにとても重要な記録になります。

損害賠償・保険の手続き

物損事故や賠償が発生する場合は、すぐに保険会社へ連絡します。

- 事業所の損害賠償保険を確認。

- 必要に応じて手続きを進める。

出典:介護保険施設等における事故報告に関する調査研究事業https://www.jri.co.jp/MediaLibrary/file/column/opinion/pdf/2404_mhlwkrouken_report_44.pdf

【PR】ホームページ制作サービスのご案内

≪訪問介護向け研修資料一覧はこちら|ケアパワーラボ≫

▶ 関連記事:「法定研修の全体像をまとめてチェックするならこちら」

→ https://care-power-lab.com/category/nursing-care-training-materials/statutory-training/

緊急時の備えとして、誤嚥予防の観察・対応スキルも必須です。

➤【訪問介護スタッフ研修】誤嚥を防げ!高齢者を守る観察力と対応力の鍛え方

まとめ

訪問介護の仕事は、毎日が真剣勝負です。

「転ばせてはいけない」「壊してはいけない」と緊張しながら動くことも多いと思います。

しかし、どんなに気をつけていても、完璧にはいきません。

チームで共有して、「どうしたらいいか」と考えることが事故防止につながります。

介護の現場は、一人で抱えるものではありません。

「みんなで守る」という気持ちを持って、明日からも安心・安全なケアを行なっていきましょう。

本資料は、介護の現場での共有・活用を目的として作成しています。 以下のようなご利用はご自由にどうぞ:

・印刷して使用

・職場内での回覧・配布

・個人での保存・参照

ご遠慮いただきたいご利用

以下の用途でのご使用はお控えください:

・無断転載(Webサイト・SNS等への投稿など)

・無断での再配布・再編集(PDF配布、内容の加工などを含む)

・商用利用(有料教材・商品の一部としての使用など)

文章・図表などの無断引用(出典・文脈の明示がないままの一部使用など)

外部でのご紹介・引用について

外部メディア・資料・SNS等で当資料の一部を引用・掲載される場合は、 必ず以下のように出典を明記してください:

※文脈を歪める形での引用や、誤解を招く編集はご遠慮ください。 不明点がある場合は、お気軽にご連絡ください: info@care-power-lab.com

★リンク・ご紹介は大歓迎です!

皆さまのつながりが、介護現場の力になります。

本記事はPDFとして印刷できます

【訪問介護スタッフ向け】

現場でそのまま使える「訪問介護の事故防止の知識と緊急時の対応」を、わかりやすく整理しました。

✅訪問介護の事故防止の知識と緊急時の対応の研修・印刷用PDFはこちら

整えたレイアウトでそのまま印刷OK

研修・ミーティング・配布用

研修依頼・質問などは問い合わせフォーム・公式LINEから

ケアパワーラボ公式ライン

アンケートの実施

記事の内容について、皆様のご意見やご感想をお聞かせください。(1分程度です)

アンケートは匿名で行われるので、安心してね。

ブログの質の向上に役立てさせていただきます。

アンケートには以下のボタンからアクセスできます。⇩⇩