※本ページはプロモーションが含まれています。ご了承ください。

- 【この記事でわかること】

- この記事はPDFとして印刷できます。

- 現場映像:浸水被害のリアル(※視聴前にご注意ください)

- BCP作成の意味

- その前に、最初に伝えたい大事なこと。

- BCP用意はしたけど…「どう訓練すればいいの?」と悩む訪問介護事業所が多い理由

- 運営指導対象:訪問系サービス事業所で義務化された内容

- 二種類の計画が必要

- 感染症対策の基本知識の研修

- 新型コロナウイルス感染症の基礎

- 介護事業所が感染防止のために普段から取り組む事

- 感染が疑われる利用者へのケアで気をつけたいこと

- 災害対策の基礎知識と現場での備え

- 災害時の対応

- 【避難行動の基本】風水害時の避難と警戒レベルの理解

- 【避難行動の基本】地震時の避難

- 代表的な避難先を理解しておこう

- 【防災アプリの活用|Yahoo!防災速報】

- アプリの入れ方(インストール手順)

- 初期設定のやり方(訪問介護用カスタマイズ例)

- BCP訓練とは?

- BCP訓練をやってみよう

- 訓練後の評価・検証を行う

- 実践事例:株式会社七曜会様でのBCP研修

- 本記事はPDFとして印刷できます

- BCP関連ひな形のご案内(サンプル画像あり)

- アンケートのお願い

【この記事でわかること】

訪問介護事業所のBCP研修に必要な内容を、災害・感染症・初動対応・安否確認・訓練方法までまとめています。初めてBCPに取り組む事業所向けのガイドです。

この記事はPDFとして印刷できます。

✅ 整えたPDFレイアウトで、きれいに印刷

✅ ワンクリックで印刷画面が開くから、すぐに配布・活用できる

✅ 印刷用レイアウトは記事の最後に表示 → スクロールするだけでOK!

印刷用PDF・BCPひな形は記事の一番下にご用意していますので、ぜひご活用ください。

≪訪問介護向け研修資料一覧はこちら|ケアパワーラボ≫

現場映像:浸水被害のリアル(※視聴前にご注意ください)

▶︎ 実際の災害映像をご覧ください

(筆者自身が撮影した、ゲリラ豪雨による車両浸水の瞬間)

※この映像は、災害の現実を伝えるために筆者自身が撮影したものです。

一部の方にとっては、不快に感じる可能性がある内容が含まれています。

この映像は収益化を目的としたものではありません。(限定公開としています)

この映像が、BCPを深く考える一つのきっかけになればと思っています。

これは、ゲリラ豪雨の直後に撮影したものです。(関東)

現在災害リスクは、今や山間部や海沿い、都市部を問わず、全国に広がっています。

雨が降り始めてから、わずか10分程で道路が冠水

車は止まってしまい、見る見るうちに浸水していきました。

(その後、車は消防隊によって助けられています。)

もしも

自分が運転していたら?

利用者が乗っていたら?

命に関わる事態になるかもしれません。

だからこそ、従業員と利用者を守る備え=“BCP”が必要です。

災害は特別なことではありません。

BCP作成の意味

- どのレベルになったら訪問サービスを中止とするのか?

- 非常時でもサービスを続けられる体制を構築されているか?

…こうした問いに対して

「そのときになんとかなる」

と考えるのは、高リスクになります。

だからこそ、BCPをあらかじめ作成しておく必要があります。

災害時には、混乱が生じやすいため、平時から

「誰が」

「どの段階で」

「何をするか」

を明確にしておくことで、災害時に迅速かつ安全な対応が可能になります。

BCPがあることで、スタッフが迷わず動ける判断基準となり、現場の混乱を最小限に抑えることもできます。

上記を意識しながら、BCP計画書の再点検をスタッフ全員で行っていきましょう。

その前に、最初に伝えたい大事なこと。

- 自分自身が助かる判断が必要。

- 使命感が命を危険にさらすことも。

私が行かないと、あの人が困ってしまう…

勇気ある行動…

—それは“リスク”かも。

たとえば、避難警戒レベル3が発令された中で、利用者宅に訪問予定がある。

「私が行かないと、あの人が困ってしまう…」

そう思って現場に向かうあなたの行動は、確かに“責任感ある行動”です。

ですが、それは “使命感”に背中を押されすぎた結果、あなた自身を危険にさらしているかもしれません。

強い使命感

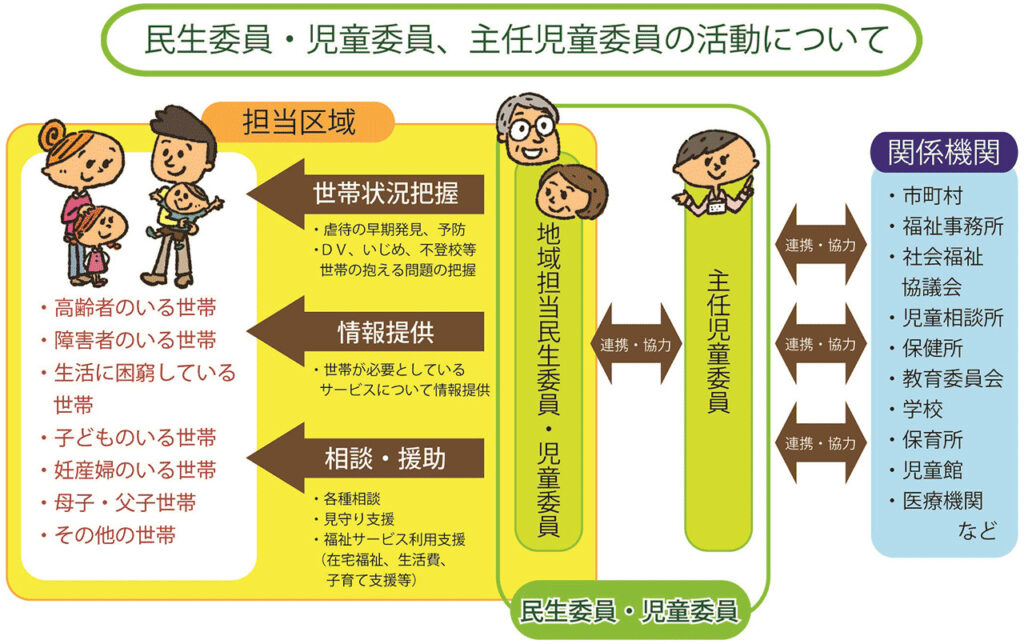

実際に、2011年の東日本大震災では、56名もの民生委員民・児童委員の方が被災して亡くなりました。

その多くは「要援護者を見捨てたくない」と、強い使命感から行動していた方々でした。

この経験から、全国民生委員児童委員連合会は明言しています:

- 自らの安全確保を最優先にすること

- 危険がある状況では活動を行わず、率先避難を行うこと

※要援護者(ようえんごしゃ)とは、災害時などに自力で避難するのが難しく、支援が必要な人のことです。

※率先避難(そっせんひなん)とは、危険な状況になったときに、自分から進んで避難すること。

これは内閣府が定める「避難行動要支援者支援指針」でも同様に示されており、支援者自身やその家族の安全が最優先であるという考え方が明記されています。

私たちの仕事は、利用者の命を守ること。

しかしその前に、まず“自分自身が生き延びること”を最優先にしなくてはなりません。

(出典:災害に備える民生委員・児童委員活動に関する指針 改訂第4版)

BCP用意はしたけど…「どう訓練すればいいの?」と悩む訪問介護事業所が多い理由

ほとんどの事業所はBCP計画書を用意しています。

しかし…

「実際にどうやって訓練すれば…」

「これで本当に合ってるのか不安…」

といった声がよく聞かれます。

なぜ、みんな悩んでいるのか?

それは、私たちがBCPを作るときに参考にする、

- 内閣府の「避難行動の指針」

- 厚生労働省の「業務継続ガイドライン」

- 各自治体が出している「防災計画」

の内容が、わざと細かく書かれていない(=あえて抽象的)からです。

あえて抽象的な理由

国や自治体が出している指針がざっくりしているのは、手抜きではありません。

地域ごとに災害の特徴が違うため、

「全国どこでもこの通りにやってください」とは言えないのです。

たとえば…

- 山の多い地域と、海の近い地域では災害リスクが違う。

- 利用者によっては、避難の仕方もそれぞれ。

そのため、「自分の地域に合わせて考えてください」という前提で、基本的な考え方だけが書かれているのです。

BCP計画書作ってみたけど…

「計画書は作ってみたけど、研修?訓練?どうすればいいのかわからない」

——そんな訪問サービスのスタッフ・管理者の方に向けて、この記事ではBCP(業務継続計画)の基本から、研修・訓練の案等を解説します。

特に本記事は、“在宅系サービスの現場”に特化した内容で構成しています。

施設系サービスとは異なり、スタッフが単独で現場に向かう訪問サービスでは、感染症や災害のリスクに対して“備え”がより重要になります。

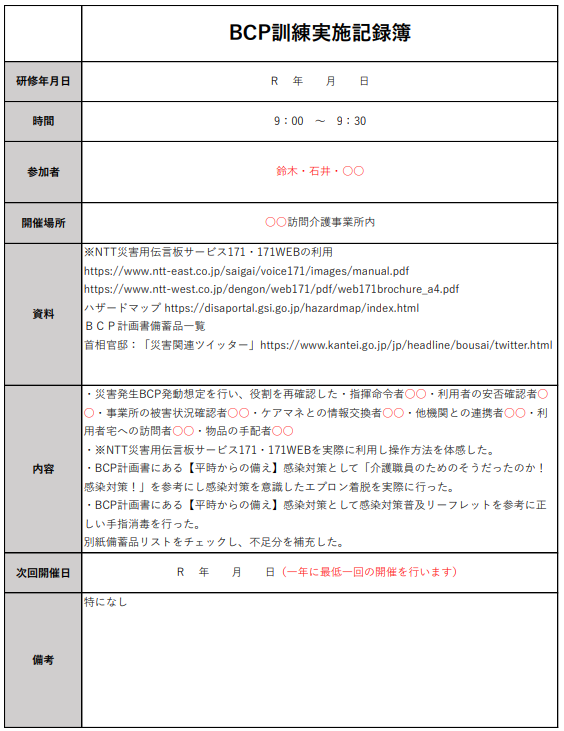

運営指導対象:訪問系サービス事業所で義務化された内容

▼ 訪問系サービス事業所では、令和6年4月以降、以下の対応が義務化されました:

- BCP計画書の作成(感染症・災害の2種類)

- 年1回以上の研修と訓練の実施

- 研修・訓練の記録簿の整備・保管

- 従業者へのBCP計画の周知

➤特に研修と訓練については、「やっていない」「記録がない」という理由で、減算や指導対象となるケースも想定されます。

参照:指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準について

https://www.mhlw.go.jp/content/12404000/000772388.pdf

必ず実施記録もとるようにしましょう。

🔽 訪問介護向けの BCP研修・訓練記録簿テンプレート もご用意しています。

そのまま記入・保存・印刷ができ、運営指導や法定研修のエビデンスとして活用可能です。

➤ BCP研修・訓練記録テンプレートはこちら(外部ページ)※有料

✅BCP未策定のままだと「基本報酬の減算」対象に!?

実地指導でも厳しくチェックされる項目です。報酬減算リスクを回避するために、

▶ 詳しくはこちら

✅ 令和6年4月から訪問介護事業所で義務化された内容を知らないと、指導で減算も…

▶義務化された内容を確認する

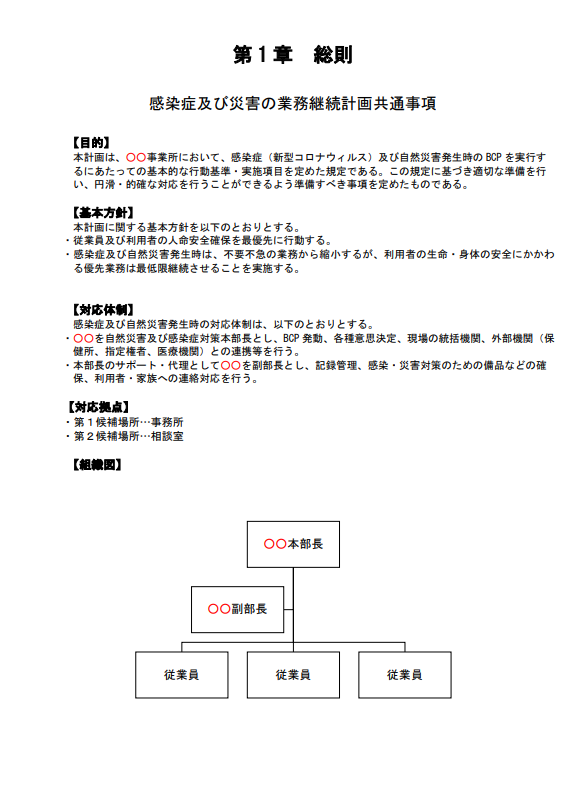

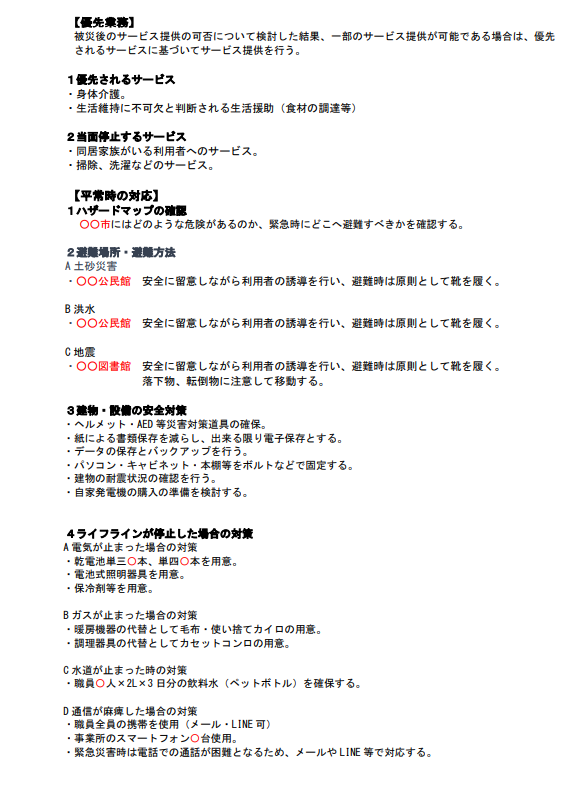

二種類の計画が必要

- 感染症の計画書

- 災害の計画書

発生時には手順や対応に違いがある為、計画書はそれぞれ二種類作成する必要があります。

どちらも体制や手順、資材の確保など具体的に決めていきます。

では、感染症と災害対策の基本的な知識を学んでいこう。

感染症対策の基本知識の研修

参考資料:

感染症とは?

感染症とは、ウイルスや細菌などが体内に侵入・増殖することで、発熱や倦怠感などの症状を引き起こす疾患の総称のこと。

よくある感染症と、それぞれの対処法

| 原因の種類 | 主な感染症 | 主な対処法 |

|---|---|---|

| ウイルス | 新型コロナ、インフルエンザ、ノロウイルス、B型肝炎など | 抗ウイルス薬 |

| 細菌 | 大腸菌、結核、赤痢菌、MRSA、破傷風菌など | 抗生物質 |

| 真菌 | 水虫、カンジダ など | 抗真菌薬 |

感染症から身を守るためにできること

感染源の排除

感染者の排泄物・嘔吐物・血液・体液には素手で触れない。

- 手袋を使用し、使用後は必ず正しい手指消毒を実施

✅厚労省が出している『感染対策普及リーフレット』写真つきで正しい手洗い・手指消毒がわかりやすく学べます。➤(厚生労働省)感染対策普及リーフレット

感染経路の遮断

▼ 感染経路は以下の3つに分類されます:

| 接触感染 | 体にふれたり、使った物にさわった手からうつる。 |

| 飛沫感染 | 咳などで飛んだしぶきを吸い込んでうつる。 |

| 空気感染 | 空中に浮遊する病原体を吸い込む。 |

・感染源を持ち込まない→手洗い・手指消毒の徹底。

・感染源を拡げない→適切な防護具の使用。

・感染源を持ち出さない→エプロン・ガウンの正しい着脱、汚染した物の処理を適切に行う。

新型コロナウイルス感染症の基礎

訪問サービスにおいて最も影響が大きかった感染症が「新型コロナウイルス(COVID-19)」です。

新型コロナウイルスの主な症状

- 発熱

- 咳、喉の痛み

- 倦怠感、頭痛

- 鼻汁、味覚・嗅覚異常

- 関節痛など

感染経路

- 感染者の咳やくしゃみで出た飛まつの吸入から。

- 感染者の目・鼻・口など粘膜の直接接触から。

予防方法

- ワクチン接種(特に高齢者の重症化を防ぐために大切)

- こまめな換気、手洗い、マスクの着用などを普段から意識する。

- 体調が悪いときは事業所へ連絡し、無理せず休む。

介護事業所が感染防止のために普段から取り組む事

普段からできる感染対策のポイント。

感染を広げないためには、“ふだんの行動”がとても大切です。

換気と手洗いの習慣づけ

- 窓をこまめに開ける(1時間に5~10分でもOK)

- 外から帰ったら手を洗う、利用者宅の出入り時も忘れずに。

マスクや咳エチケットの徹底

- 自分が体調不良のときはもちろん、予防の意味でもマスクを。

- 咳やくしゃみをするときは、手ではなくハンカチで口元をおさえる。

健康チェックは“毎日のあたりまえ”に

- 体調が悪ければ上司に伝え無理をしない事。

職場での“空気感”も感染対策です!

- 管理者やリーダーはスタッフが体調不良を言い出しやすい“空気感”を作ることもとても大切です。

サ責が怖くて…。とても体調不良とは言えない…。

と、ならないように気を付けてください。

✅参考動画:厚生労働省 「訪問介護職員のためのそうだったのか!感染対策(YouTube)」

➤感染対策について非常にわかりやすく解説されています。この研修で一緒に学んでおきましょう。

感染が疑われる利用者へのケアで気をつけたいこと

- 感染疑いのある利用者とそうでない利用者は別の職員が対応。

- 最低限必要なケアだけにしてできるだけ短時間で。

- 窓を開けて風を通しながらケアを行う。

- 手袋とマスク、状況次第でフェイスシールドやガウンを使用。

- ケアの前後には、石けんで手を洗い、 アルコール消毒をする。

✅ 関連記事:「BCP作成に活かせる感染症対策研修の内容はこちら」

➤ https://care-power-lab.com/training-on-the-prevention-and-spread-of-infectious-diseases/

次は災害対策の基本的な知識を学んで行こう。

災害対策の基礎知識と現場での備え

自然災害は大きく分けて2つあります

自然災害は、「風水害」と「地震災害」の大きく2つに分けられます。

なお、風水害・地震災害のいずれにおいても、「日ごろの対策」と「緊急時の対応」の両方が欠かせません。

| 災害の種類 | 災害の例 | 特徴・備えの必要性 |

|---|---|---|

| 風水害 | 台風・暴風・洪水・土砂崩れなど | ある程度予測が可能で、事前の準備が効果を発揮 |

| 地震災害 | 地震・津波・火災など | 突然発生し、事前の回避が難しい(備えの質が重要) |

日ごろの対策(風水害・地震共通)

▼ 日ごろから以下の対策を整えておくことが重要です。

- 災害時に誰が何をするのか役割を決めておく

- 備蓄品(水・懐中電灯・電池など)の管理・確認

- 利用者の安否確認リストを事前に作成

- ハザードマップ、災害情報アプリの活用方法を周知

- 福祉避難所の場所・交通手段の確認

- 家族や職員間の連絡方法(LINE、伝言ダイヤルなど)を決めておく

- BCP計画書を定期的に見直す

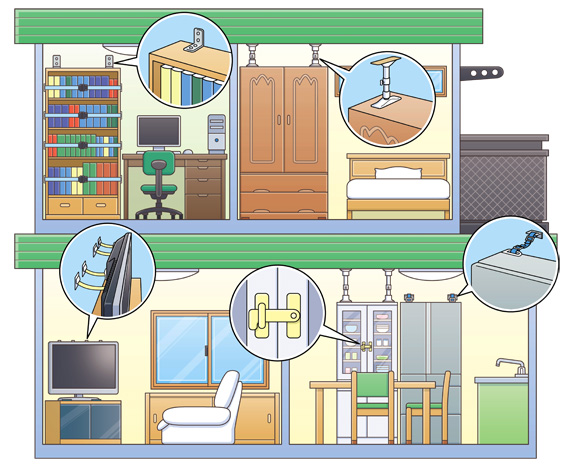

地震への備えは「室内の安全」から

大地震のとき、家具や家電は必ず倒れるものと思って備えておきましょう。

画像引用:政府広報オンライン「災害時に命を守る一人一人の防災対策」より

https://www.gov-online.go.jp/useful/article/201108/6.html【タンス】

床側をストッパーなどで固定し、天井側はポール式器具で固定。ポール式器具は、タンスの奥の方(壁側)で、天井や家具の硬いところに取り付ける。上下に分かれている家具は連結しておく。【食器棚】

L字型金具やワイヤーなどで壁に固定し、開き戸には開かないように留め金を付ける。ガラスにはガラス飛散防止フィルムを張る。【本棚】

L字型金具やワイヤーなどで壁に固定し、重い本は下の段に。本棚の端の硬い部分にひもやベルトなどを取り付けて、本が飛び出さないようにしておく。【テレビ】

粘着マットを敷いて転倒を防ぐとともに、機器の裏側をワイヤーなどで壁やテレビボードに固定する。【冷蔵庫】

裏側をワイヤーなどで壁に固定する。【窓ガラス】

引用:政府広報オンライン「災害時に命を守る一人一人の防災対策」

強化ガラスに替えたり、飛散防止フィルムを張ったりする。カーテンを閉めておくことでも室内への飛散防止に効果があります。また、割れたガラスが飛散した部屋でも安全に歩けるように、スリッパなどを近くに置いておく。

https://www.govonline.go.jp/useful/article/201108/6.html#secondSection

緊急時の対応①:風水害の場合

- 早期避難の判断

→ 避難情報をもとに、状況が悪化する前に安全な場所へ避難。 - 安全な移動経路の確保

→ 浸水や土砂災害の危険がない道を使い、無理な移動は避ける。 - 建物内の安全確保

→ 窓や雨戸の施錠、懐中電灯・非常用電源の準備。停電時にも対応できるように。 - 利用者のケアと安否確認

→ 訪問中止の判断や、対応困難な場合は家族・緊急連絡先と連携。 - 避難所などでの支援

→ バイタル管理・排泄支援など、ケアの準備(介護記録の携帯含む)。

緊急時の対応②:地震災害の場合

- 身の安全の確保

→ 揺れが収まるまで机の下や壁際で頭部を守る、火の元の確認。 - 避難の判断と誘導

→ 建物に被害がある場合は速やかに避難。避難所では利用者の状態に応じた配慮を。 - 情報の収集と共有

→ 災害情報アプリ・自治体の広報から正確な情報を得る。 - 連絡体制の確立

→ 管理者・サ責への状況報告、利用者家族への安否連絡。 - 利用者への対応

→ 医療的ケア(酸素・吸引等)が必要な方への電源・物品の確保、緊急移送の検討。 - 火災・津波への警戒

→ 二次災害(火災、津波など)が予測される地域では速やかに高台・安全圏へ避難。

緊急時のあとの対応(風水害・地震共通)

- 被害状況の記録(写真・メモ)と報告書の作成。

- 利用者・職員の安否確認。

- 事業所の運営体制の再確認(訪問再開の判断など)。

参考資料:厚生労働省「介護施設・事業所における業務継続計画(BCP)作成支援に関する研修」

安否確認方法

災害発生時に電話が殺到すると、つながりにくくなり安否確認や連絡等に支障が発生します。

安否確認には

- 災害伝言ダイヤル

- 災害用伝言板(web171)

を活用しましょう。

✅使い方を事前に確認!

NTT災害用伝言板サービス171・171WEB

実際に体験利用もできるので、この研修で一度試してみましょう。

訪問介護事業所としての対策

連絡リストの作成・確認

災害に備え事前に“紙ベース”で利用者の連絡先リストを作成して保管しておきます。

※災害時には停電・通信障害が発生する可能性が高く、スマホやPCが使えなくなる場合に“紙ベース”で備える必要があります。

連絡リストに記載する項目

- 名前

- 住所

- 連絡先(携帯電話とメールアドレス)

- 避難場所

- 主治医

- 担当ケアマネジャー

これにより、緊急時でも迅速に情報共有ができ、優先度の高い利用者から安否確認を行うことができます。

いざというときに、連絡先がない!とならないように、常に最新のものを記載しておこう。

✅緊急時に備えた連絡先一覧をご用意しました。

最新の情報を記入し、定期的に更新しましょう。

下記よりダウンロードしてご活用ください。(Excelフォーマット)

※3月と9月or6月と12月など半年に一回予定を決めて、スタッフ全員で手分けして最新の情報に書き換えましょう。

スタッフ間の緊急連絡先の確認

スタッフ間の緊急連絡先リストも作成しておきましょう。

電話がつながりにくい事を想定し携帯番号のみではなくメールアドレスも登録しておきます。

メールアドレスの登録は忘れやすい為、この機会に行っておきましょう。

✅スタッフ間の緊急連絡先シートをご用意しました。

下記よりダウンロードしてご活用ください。(Excelフォーマット)

避難場所の確認と共有

各自治体のホームページで、近隣の避難所や避難経路を確認しておきます。

特に、土砂災害や浸水の危険がある場合は、事前に安全な避難経路をスタッフ全員で共有しておくことが大切です。(すこしでも危険がある場所を通らないように)

- ハザードマップポータルサイトを使いましょう。

国が提供している

災害リスクを地図で確認できる無料サイト。

できること(2つのメニュー)

①【重ねるハザードマップ】

▶ 地図に 洪水・津波・地震・土砂災害などを重ねて表示。

→ 住所入力で自宅や職場周辺の危険度がすぐにわかる。

②【わがまちハザードマップ】

▶ 各市町村が作成したPDFマップを一覧で見られる。

→ 洪水・内水・地震・土砂災害など、役所作成の詳細版

✅ハザードマップポータルサイト https://disaportal.gsi.go.jp

民生委員の把握と連携

利用者が独居の場合、安否確認は地域の民生委員に依頼する場合があります。

事前に民生委員の連絡先を把握しておくことが、迅速な対応に繋がります。

民生委員は公的な役割を持っていて、基本的に名簿や連絡先は公表されています。

市区町村役場で確認しておきましょう

- 窓口:市区町村の「福祉課」「地域福祉課」「高齢福祉課」など

引用:政府広報オンライン「民生委員・児童委員・主任児童委員の活動について」より

https://www.gov-online.go.jp/useful/article/201305/1.html

ただし、注意が必要です。

安否確認は、地域の関係者すべてで取り組むべきもので、民生委員・児童委員がすべての災害時要援護者に対応しようと考えるべきではありません。

引用:全国社会福祉協議会「災害に備える民生委員・児童委員活動に関する指針」

※民生委員も住民と同じく被災し、まずは自身と家族の安全確保が優先されます。

そのため、安否確認は自治会や隣組など、地域の協力体制のもとで行うことが重要です。

非常食と水の備蓄

- 保存食や飲料水を3日~1週間分備蓄しておきましょう。

- 乾燥食料も保管が効くので便利です。

- 定期的に賞味期限の確認を行い、更新しておくことも重要です。

被災後はライフラインの復旧や支援物資の到着までに

約3日~1週間程度かかるといわれています。

大人1人が一日で必要な水の量は“3L”といわれます。

その為、3日から1週間分の保存食、水の準備等が必要となります。

どこで被災するかわからないから、職場・自宅ともに用意しておくようにしたいわね。

参考資料:政府広報オンライン「今日からできる食品備蓄。ローリングストックの始め方」

設備・備品の点検

災害時の備えとして、設備や備品の点検は欠かせません。

特に消火器や非常口の点検、棚の固定などは、事前に確認しておきましょう。

必要な備品例:

- 懐中電灯

- 携帯ラジオ

- ガスボンベ

- マッチやろうそく

- 1週間分の食料

- カセットコンロ

- 電池

- 軍手

- 体温計

- タオル

- マスク

- 救急用品など

これらを定期的に点検し、不足分を補充しましょう。

災害の机上訓練にもなるから、BCP計画書に記載してあるものを事前に点検チェックしておこう。

BCP訓練は、災害時に本当に事業を継続できるかを確認するためのシミュレーションです。備蓄品はその根幹となるため、「点検」は重要な訓練項目に含められます。

✅備品リストをチェックし、不足分(消費期限切れの把握)を補充しておく。

✅誰が備品を管理・補充するかの役割分担を明確化しておく。

✅災害時を想定し、現在ある備品で事業が継続できるか確認をする。

設備の点検

- 落下防止対策

- 棚の固定の点検

- 消火器の点検

- スプリンクラーの点検

- ガス漏れ警報器の点検

- 非常口の点検など

災害時の役割分担

災害時は情報が混乱しがちです。

そのため、事前に役割分担を明確にし、指揮命令者や利用者の安否確認者等を決めておきましょう。

誰が何をするのか事前に決めておこう。

役割分担例:

- 指揮命令者

- 利用者の安否確認者

- 事業所の被害状況確認者

- 物品の手配者等

- ケアマネとの情報交換者

- 他機関との連携者等

事前に決める事で、災害発生時に素早く対応できる体制を構築できます。

災害時の対応

情報収集と連絡

災害の種類や状況、規模などの情報収集を行わないと最適な対応ができない可能性があります。

災害時にはしっかりと情報収集を行いましょう。

▼ 具体的な情報収集と連絡方法ツールついては、下記の通りです。

- テレビ

- ラジオ

- 新聞

- 携帯電話

- インターネット

- FAX

- SNSなど

東日本大震災直後、通信インフラが被害を受ける中、SNSが情報伝達の手段として広く活躍されていました。

スタッフ各個人で下記ツイッターを事前に登録しておきましょう。

首相官邸:「災害関連ツイッター」https://www.kantei.go.jp/jp/headline/bousai/twitter.html

![]()

利用者の安否確認

事前に作成した連絡先リストに基づき携帯電話等で安否確認を行います。

利用者宅への訪問

被災状況や必要性などから訪問すべき優先度が高い利用者から訪問サービスの提供をおこないます。

※ただし自分自身と家族の安全確保が最優先となります。

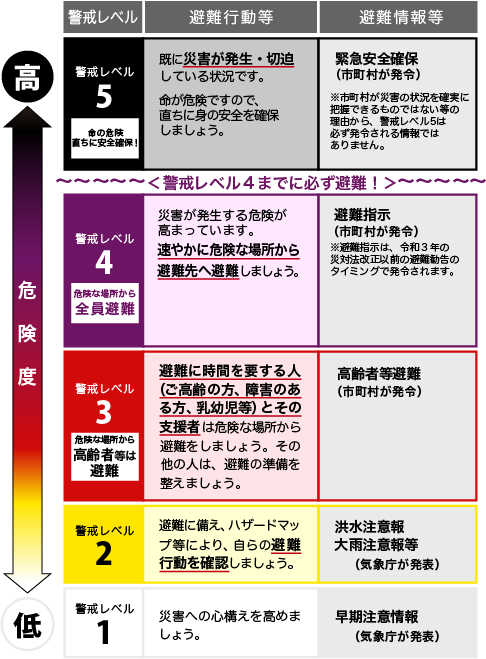

【避難行動の基本】風水害時の避難と警戒レベルの理解

自身の身の安全の確保ができたら、利用者を避難させることも業務の一つとなります。

避難情報は、テレビ・ラジオ・インターネットのほか、防災行政無線や広報車などを通じて伝えられる場合があります。

警戒レベルは1から5まで段階的に設定されており、数字が大きくなるほど災害の危険度が高まっていることを示します。

※ただし、すべての災害時に必ず発令されるとは限らないため、日頃からの備えと自主的な判断も重要です。

引用:首相官邸 「避難はいつどこに?」より https://www.kantei.go.jp/jp/headline/bousai/hinan.html

警戒レベル3で高齢者は避難が必要となります。

警戒レベル4で対象地域の方は全員避難が必要となります。避難指示発令

※警戒レベル3になってから慌てて避難すると遅い場合があります。

✅ 内閣府「避難情報に関するチラシ」(PDF)

風水害や災害時に備えて、避難のタイミングや行動の目安をわかりやすく示した内閣府作成のチラシです。

▼こちらから印刷できます:

【避難行動の基本】地震時の避難

地震発生時は突然の揺れでパニックになることがありますが、まずは落ち着いて、自分の安全を確保する行動が必要です。

- 速報緊急地震速報

携帯電話などで強い揺れを知らせてくれます。

- 地震発生自分の身を守る!

机の下などへ避難

- 揺れが収まる火の元の確認

火を消しガスの元栓を閉めます。

ドアを開けて避難経路を確保します。

- チェック避難の準備

非常持出品を用意

建物が倒壊しそうなら公園などに避難する。

※建物の倒壊など明らかな被害がある場合は、避難指示が出ていなくても、すぐに屋外の安全な場所へ避難してください。

参考資料:政府広報オンライン「災害時に命を守る一人一人の防災対策」より

https://www.gov-online.go.jp/useful/article/201108/6.html

代表的な避難先を理解しておこう

避難場所と避難所のちがい

災害が起きたときに向かう避難先は、大きく分けて 2種類 あります。

- 避難場所=命を守る「逃げる場所」

- 避難所=生活を続ける「滞在する場所」

この2つをさらに詳しく見てみましょう。

避難場所(逃げる場所)

災害直後に命を守るために逃げ込む場所で、長期の避難生活を想定していません。

種類

| 種類 | いつ使う? | 代表例 |

|---|---|---|

| 一時(いっとき)避難広場 | 災害発生直後、ひとまず集まって様子を見る | 学校の校庭、公園、神社の境内など |

| 指定緊急避難場所 | 災害の種類ごとに逃げ込む | 洪水:高台・建物上階 津波:避難タワー・高台 土砂:崖から離れた運動場 火災:河川敷・緑地 地震:公園・学校の校庭 |

| 広域避難場所 | 都市大火や大規模災害で、多数の住民が集まる | 大きな公園、大学キャンパス、広い運動場 |

※ここに表示したものは一般的なものです。名称は自治体によって異なります。

ポイント:

「緊急で命を守る場所」なので、食料や毛布などはありません。あくまで短時間の退避が目的です。

避難所(滞在する場所)

自宅で暮らせなくなった人が一定期間生活する場所です。

種類

| 種類 | いつ使う? | 代表例 |

|---|---|---|

| 一般避難所 | 自宅で生活できない人が一定期間生活する | 学校の体育館、公民館、地域センター |

| 福祉避難所 | 高齢者・障害者・妊産婦など配慮が必要な人 | 特養、福祉施設、保健センターなど ※指定避難所では対応が難しい人向け。 |

| 広域避難所 | 大規模災害時に広範囲で避難が必要な住民 | 大火災や原発事故など。 |

※福祉避難所:「災害発生当初から開設される避難所ではなく、基本的には二次的な避難所」です。まずは一般避難所に避難し、その後必要に応じて移送されるケースが多いです。

※指定避難所へ移動が難しい場合:建物の安全確認・備蓄があることが前提ですが、自宅で在宅避難がいいと言われています。

※自治体によって運用方法が異なる場合があります。事前にお住まいの地域の防災担当窓口やハザードマップ等で、「どの避難所に行くべきか」「福祉避難所への誘導方法」などを確認しておきましょう。

避難先の整理

- 避難場所は 「逃げる場所」(命を守る一時退避)

- 避難所は 「滞在する場所」(生活を続ける拠点)

- 福祉避難所は 最初から開くわけではなく、二次的に開設される のが基本

【防災アプリの活用|Yahoo!防災速報】

災害時の対応ツールとアプリ活用

災害発生時、情報収集と連絡が最優先です。Yahoo!防災速報アプリを活用することで、地域ごとの避難情報や警戒レベルをリアルタイムで受け取ることができ現場対応の遅れを防げます。

- 特徴:無料でインストールでき、警戒レベル3以上の避難指示をプッシュ通知で受け取れます。

このアプリを入れておき、普段から「警戒レベル3以上の通知が来たら危険な道は通らない」と決めておくことで、動画のように車が冠水して動かなくなるような事態を未然に防ぐことができます。

訪問サービスは移動が多いから避難の判断が早ければ早いほど、安全確保の選択肢が増えるんだ。

アプリの入れ方(インストール手順)

iPhoneの場合

- App Storeを開く

- 検索で「Yahoo!防災速報」と入力

- アプリを選んで【入手】をタップ

- インストール完了後、アプリを開く

Androidの場合

- Google Playストアを開く

- 「Yahoo!防災速報」で検索

- アプリを選び【インストール】をタップ

- 完了したら開く

初期設定のやり方(訪問介護用カスタマイズ例)

- アプリ起動後、「位置情報の利用を許可する」を選択

- 「現在地の登録」→ 自宅 or 事業所の住所を設定

- 通知設定で「避難情報」「地震情報」「警報・注意報」などにチェック

- 通知音・バイブ設定もオン推奨

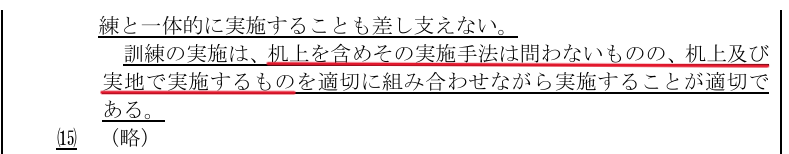

BCP訓練とは?

感染症対応と自然災害対応は、それぞれ特性が異なるため、訓練は別々に実施することが望まれます。

結局、訓練ってなにをすればいいの??

参照:指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準について

https://www.mhlw.go.jp/content/12404000/000772388.pdf

BCP訓練は2種類ある

(1)机上訓練(シミュレーション)

実際には行動せず、災害や感染症が発生したという仮定のもとで「職員同士で対応を話し合う」訓練です。

例:「大雨特別警報が発令されたらどう行動するか?」

(2)実地訓練(備蓄確認など)

実際に体を動かして、避難経路や備蓄品、非常用物資などを現場で確認・操作する訓練です。

頭で考えるだけでなく、実際にやってみることで、想定とのズレや現場の課題を洗い出します。

例:171災害用伝言ダイヤルに実際にかけて操作を練習

| 訓練の種類 | 内容 | 特徴 | 実施のしやすさ |

|---|---|---|---|

| 机上訓練 | 状況を仮定し対応を話し合う | 考えの共有・判断力の強化 | ◎(会議室でも実施可) |

| 実地訓練 | 実際に避難・点検をする | 実際に動いてみて現場の改善点を把握 | ○(移動や備品準備が必要) |

※どちらか一方ではなく、可能であれば両方を年1回実施するのが望ましいとされています。

例えば、正しい手指消毒を実際にやることも立派な感染予防対策の訓練になるよね。他にもいくつか訓練の案を記載したから参考にしてみてね。

BCP訓練をやってみよう

下記の案から実地訓練と机上訓練を一つずつ選び、訓練を行い訓練記録に残しましょう。

※訓練記録のひな形は記事一番下にあります。

□BCP計画書にある【平時からの備え】感染対策として感染対策普及リーフレットを参考に正しい手指消毒を行う。【実地訓練】

□BCP計画書にある【平時からの備え】感染対策として「介護職員のためのそうだったのか!感染対策!」を参考に感染対策を意識したエプロン着脱を実際に行う。【実地訓練】

□別紙備蓄品リストをチェックし、不足分を補充する。【実地訓練】

□報告先の確認:感染疑い者が発生した際の初動対応について、迅速な行動ができるよう第一報は対策本部長に報告する事等を職員全員で再確認する。【机上訓練】

□職員が感染疑いの場合、かかりつけ医、発熱相談センター等の指示に従い受診する事を全職員で確認する。【机上訓練】

□利用者が感染疑いの場合、本人・家族・担当介護支援専門員に連絡を行い、サービスの必要性を検討することを確認した。【机上訓練】

□災害発生時を想定し、災害伝言ダイヤル・災害用伝言板(web171)を使ってみる。【実地訓練】

※NTT災害用伝言板サービス171・171WEB

https://www.ntt-east.co.jp/saigai/web171/171pamphlet.pdf

□各市町村の防災計画で決められている近くの避難先について事前に確認を行う。【机上訓練】

(各自治体のホームページで確認)

□災害発生BCP発動した際の役割の確認【机上訓練】

・指揮命令者

・利用者の安否確認者

・事業所の被害状況確認者

・物品の手配者等

・ケアマネとの情報交換者

・他機関との連携者等

□被害を想定して実際のどのように動けるか確認を行う。【机上訓練】

例)午前10時、利用者宅を訪問する前に大雨特別警報が発令され、エリアに避難指示が出た。

この状況で、訪問介護サービスを実施するのか中止するのか?

・中止とする判断は誰が行う?

・どのレベルなら中止とする?

中止とした場合、どの利用者にどの順番で連絡を入れる?

・独居/認知症/緊急性が高い人への優先順位

・サ責が連絡?それともヘルパーが直接?

家族やケアマネへの連絡体制はどうする?

・利用者の家族とすぐに連絡が取れない場合の対応は?

事業所としての対応記録は何に(ノート・経過記録)どう残す?

・記録の内容は何を記載する?(中止判断の根拠、実際の対応時間など)

訓練後の評価・検証を行う

訓練のあと、BCPの内容どおりに実際に動けるかを確認し、うまくいかなかった部分は見直して計画を修正していきます。

- QBCP訓練の内容は毎年同じでもいいの?

- A

毎年まったく同じ内容では“中身のない訓練”となってしまいます。

たとえば、訓練で出た反省点・気になる点をふまえてBCP計画書を改善したり、災害の種類や時間帯を変えてシナリオを工夫するなど、毎年少しずつでも改善や変化を加えることが大切です。

「去年とは違う視点や改善点」が記録に残っていれば、運営指導でもしっかり評価されます。

▶ 関連記事:「法定研修の全体像をまとめてチェックするならこちら」

→ https://care-power-lab.com/category/nursing-care-training-materials/statutory-training/

ほかにも研修資料がありますのでご利用ください。

実践事例:株式会社七曜会様でのBCP研修

BCPは書類作成で終わりではありません。

実際に現場で「動ける」ことが大切です。

訪問介護事業所である株式会社七曜会様で実施したBCP研修・訓練。

- テーマ:「被災時にどこまでサービスを続けるか」という、管理者・サ責の判断基準づくり。

- 訓練内容:地域ハザードマップを用いた、現実的なリスク想定と対応シミュレーション。

研修依頼・質問などは問い合わせフォーム・公式LINEから

ケアパワーラボ公式ライン

公式ライン登録で最新情報が届きます。

本記事はPDFとして印刷できます

【防災士が解説】訪問介護のBCP研修・訓練|義務化に対応した備えと対応の考え方(研修資料として使えます)

整えたレイアウトでそのまま印刷OK

研修・ミーティング・配布用にご活用ください。

本資料は、介護の現場での共有・活用を目的として作成しています。 以下のようなご利用はご自由にどうぞ:

・印刷して使用

・職場内での回覧・配布

・個人での保存・参照

ご遠慮いただきたいご利用

以下の用途でのご使用はお控えください:

・無断転載(Webサイト・SNS等への投稿など)

・無断での再配布・再編集(PDF配布、内容の加工などを含む)

・商用利用(有料教材・商品の一部としての使用など)

文章・図表などの無断引用(出典・文脈の明示がないままの一部使用など)

外部でのご紹介・引用について

外部メディア・資料・SNS等で当資料の一部を引用・掲載される場合は、 必ず以下のように出典を明記してください:

※文脈を歪める形での引用や、誤解を招く編集はご遠慮ください。 不明点がある場合は、お気軽にご連絡ください: info@care-power-lab.com

★リンク・ご紹介は大歓迎です!

皆さまのつながりが、介護現場の力になります。

📌本記事は、デイサービス「みんなのデイ にこっと」様でもご活用いただいています。

BCPへの備えとして、現場での話し合いや研修資料の一環としてご紹介いただきました。

📌放課後等デイサービス「スターズ」様

内閣府:避難行動要支援者の避難行動支援に関する取り組み指針

https://www.bousai.go.jp/taisaku/hisaisyagyousei/youengosya/r3/pdf/shishin0304.pdf

厚労省:自然災害発生時の業務継続ガイドライン

https://www.mhlw.go.jp/content/000749543.pdf

全国民生委員児童委員連合会:災害に備える民生委員・児童委員活動に関する指針

https://www2.shakyo.or.jp/wp-content/uploads/2023/05/saigaishishin-kaitei4han.pdf

BCP関連ひな形のご案内(サンプル画像あり)

研修・訓練の準備や実施に役立つひな形を、以下にご紹介します。

≪訪問介護向けのBCP計画書(ひな形)≫

🔽 訪問介護向けのBCP計画書ひな形をご用意しています。

必要に応じて、業務継続計画書の作成にご活用ください。

➤ BCP計画書テンプレートはこちら(外部ページ)

≪訪問介護向けの BCP研修・訓練記録簿(ひな形)≫

🔽 訪問介護向けの BCP研修・訓練記録簿テンプレート もご用意しています。

そのまま記入・保存・印刷ができ、運営指導や法定研修のエビデンスとして活用可能です。

銀行振込でも対応しています。

下記から申し込みフォームを送信してください。

≪訪問介護向け研修資料一覧はこちら|ケアパワーラボ≫

アンケートのお願い

ブログの内容について、皆様のご意見やご感想をお聞かせください。(1分程度です)

アンケートは匿名で行われるので、安心してね。

ブログの質の向上に役立てさせていただきます。

アンケートには以下のボタンからアクセスできます。⇩⇩

【PR】ホームページ制作サービスのご案内