※本ページはプロモーションが含まれています。ご了承ください![]()

はじめに

令和5年1月24日に行われた「ケアプランデータ連携システム」の説明会資料に基づいて作成しております。あくまで概要のみの説明なので、具体的な内容や最新情報については下記のリンクから、資料や説明動画で確認して下さい。

公益社団法人 国民健康保険中央会(ケアプランデータ連携システム)http://www.kokuho.or.jp/system/care/careplan/

ケアプランデータ連携システムとは(システムがなぜ作られたのか?)

今まで行っている居宅と事業所間での郵送やFAX、持参などのやりとりは通信費や交通費、人件費がかかっていませんか?ケアマネさん、サ責の皆さん、書類の転記や手作業が手間ではないですか?

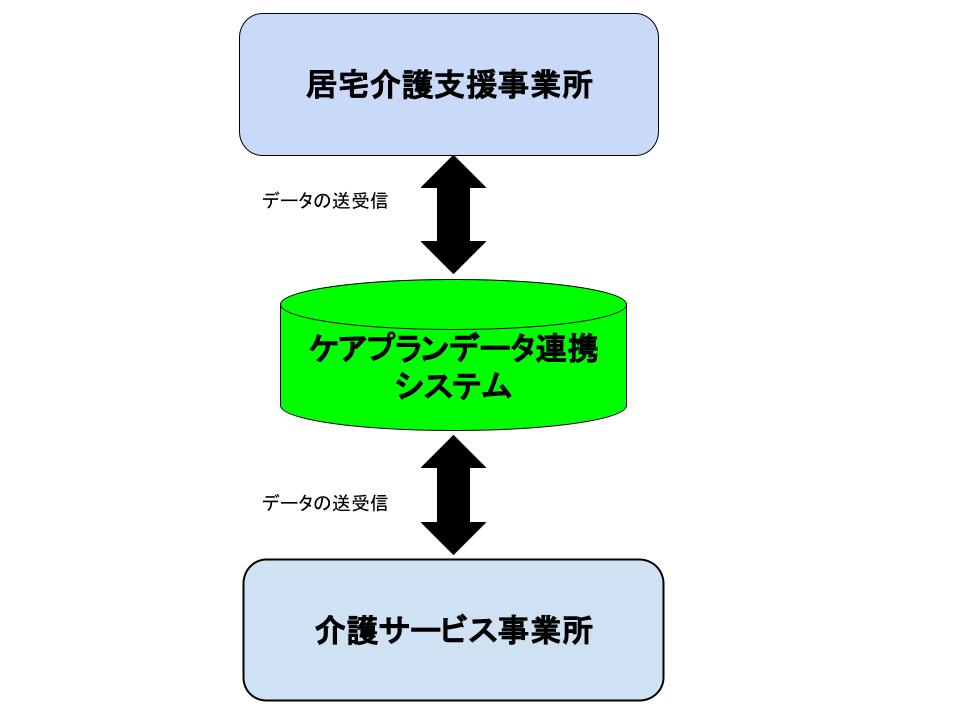

「一定の書類」を国がやりとりする安全な箱(ケアプランデータ連携システム)を用意したので、インターネットを通してその箱でデータのやりとりをしませんか?

データのやり取りを行うためには、送信側・受信側双方の事業所が「ケアプランデータ連携システム」に利用登録する必要です。

ケアプランデータ連携システムは、必ず利用しないといけないの?

今のところは強制ではなく、任意です。

厚労省としては、あくまで各事業所に「ケアプランデータ連携システム」を理解してもらい、利用を促進していきたいとの考えのようです。

ケアプランデータ連携システムは、いつから利用出来るの?

ケアプランデータ連携システムの利用開始時期は、令和5年度(令和5年4月~)本格稼働

・令和5年4月1日から利用申請の受付を開始

・令和5年4月14日以降、クライアントソフトのインストールが可能

・令和5年4月20日の稼働から、システム利用(送受信)が可能

対象となるサービス

① 訪問系、通所系サービスの全て

② 小規模多機能型居宅介護事業所等(事業所内でデータ連携することで負担軽減に繋がるため)

③ 地域包括支援センター(介護予防支援・介護予防ケアマネジメントが対象)

対象ソフトについて

利用している介護ソフト会社に、「ケアプラン標準仕様に対応しているか」の確認が必要。

利用に必要な(事前に準備する)環境は

・インターネットが使用できるパソコン(Windows10以降)

・厚生労働省のケアプラン標準仕様に準拠した介護ソフト

ケアプランデータ連携システムを導入した場合のメリット

書類の記入や転記誤りなど業務負担の削減

人件費、印刷費、通信費、交通費などの削減

連携されるデータ

① 利用者基本情報

② 居宅サービス計画(予定)・・・長期目標、短期目標、サービス事業所名、頻度、実施機関等

③ サービス利用表(実績) ・・・単位数、サービス利用日等

ケアプランデータ連携システムの利用料について

・1事業所あたり(1事業所番号ごと)のライセンス料 年間21,000円(消費税込)

・ライセンスの有効期間 1年間

3年利用した場合には、21,000×3=63,000円

・支払方法は、国保連合会に請求する介護給付費からの差引(天引き) (請求書送付による口座振り込みにも対応)

システムを安定的に運用するためには、それなりの維持、メンテナンスの経費やシステムをより良く変更するための経費が必要。また、 利用料として他の(国の)事業で得た利益を経費にあてることも考えたが、直接的に利益を受ける事業所(=受益者)から利用料を徴収するのが普通だからとの見解です。

このプログのご利用によって、いかなるトラブルや損失、損害が発生した場合でも管理人は一切責任を負わないものとします。

情報が更新されたり、とらえ方の違いや私の知識や理解不足などの可能性が十分にあります。最終的にはご自身で、国民健康保険中央会や監督する行政機関等にご確認頂くようにお願いします。