※本ページはプロモーションが含まれています。ご了承ください

この記事はPDFとして印刷できます。

✅ 整えたPDFレイアウトで、きれいに印刷

✅ ワンクリックで印刷画面が開くから、すぐに配布・活用できる

✅ 印刷用レイアウトは記事の最後に表示 → スクロールするだけでOK!

印刷用PDFは記事の一番下にご用意していますので、ぜひご活用ください。

≪訪問介護向け研修資料一覧はこちら|ケアパワーラボ≫

はじめに

「誤嚥(ごえん)」という言葉を聞いたことはあっても、実際に誤嚥があった際にどのように対応したら良いかわからない、という人も多いのではないでしょうか。

ここでは、「誤嚥とは何か?」という基本から、「どう観察し、どう対応したらいいのか?」について事例を通しながら学んでいきます。

誤嚥とは?

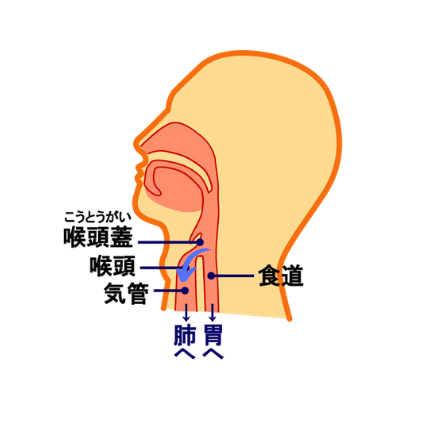

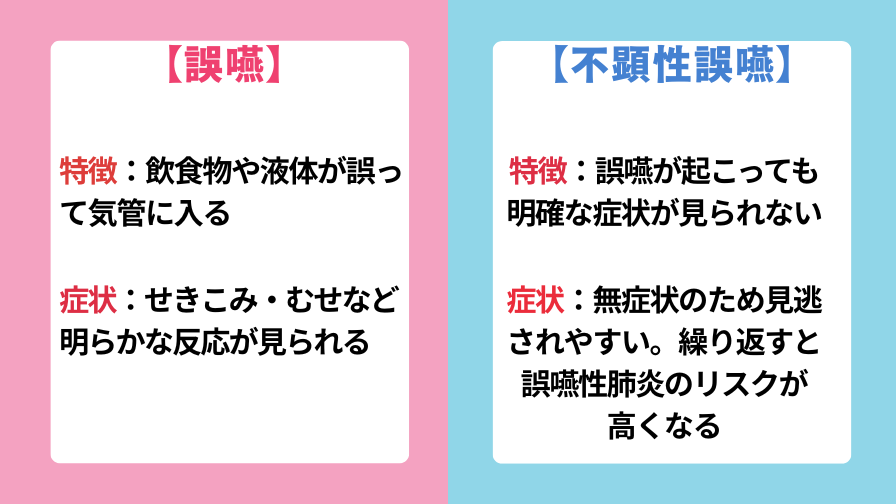

誤嚥(ごえん)とは、本来食道を通るはずの食べ物や飲み物・唾液などが、誤って気管や肺に入ってしまうことをいいます。

誤嚥というと「食事中にむせる」イメージが強いですが、実はそうとは限りません。

気をつけなければならないものとして

不顕性誤嚥(ふけんせいごえん)

があります。

これは、咳やむせといったサインがないまま、知らないうちに食べ物や唾液が肺へ入り込んでしまう状態です。

気づかれにくいため、対応が遅れると誤嚥性肺炎(ごえんせいはいえん)を引き起こすこともあります。

誤嚥性肺炎は高齢者にとって命に関わるリスクが高く、非常に危険です。

出典:公益財団法人長寿科学振興財団 公立学校共済組合 関東中央病院 高齢者の誤嚥性肺炎

誤嚥って、命に関わるリスクもあるのね。

うん、軽く見てはだめなんだよ。しっかり理解して対応できるようにしていこう!

誤嚥が起こりやすい人の特徴

誤嚥が起こりやすい人はどのような特徴があるのか、確認していきましょう。

・高齢の方

→年齢と共に筋力や神経機能が低下し、飲み込む力(嚥下能力)が衰える傾向にあります。

・脳卒中などの既往歴がある方

→麻痺や感覚の低下により、食べ物を口の中でうまく扱えなかったり、嚥下のタイミングが合わなかったりします。

・認知症が進行している方

→食べ物を口に入れた後の動作がわからなくなったり、飲み込む指示が脳に届きにくくなったりするため、誤嚥しやすくなります。

・寝たきりや姿勢保持が難しい方

→体幹の筋力が低下し、正しい食事姿勢がとれず誤嚥しやすくなります。

・口腔内が乾きやすい方

→唾液の分泌が少ないと、食べ物がうまくまとまらず、口の中に残留した物が誤って気道に入ってしまうことがあります。

・食事中によくむせる、声がかすれる方

→すでに誤嚥が起きている、喉の機能が弱ってきているサインです。食事後の「湿った声」や「ガラガラ声」も要注意です。

これらの特徴がみられる場合は、日常的なケアにおいて特に注意を払い、誤嚥の兆候にいち早く気づけるようにしましょう。

出典:長野県後期高齢者医療広域連合 誤嚥性肺炎とは,公立学校共済組合 関東中央病院 高齢者の誤嚥性肺炎

誤嚥を防ぐためにヘルパーが身につけたい観察力

観察の力は、すべてのケアの土台です。

大げさに感じるかもしれませんが、「ちょっとした変化に気づく」ことが命を守ることに繋がります。

誤嚥を防ぐための観察ポイントと、その理由をお伝えします。

誤嚥を防ぐ食事前の観察ポイント

・顔色が冴えない、ぼんやりしている

→体調不良や意識レべルの低下があると、食事中の反応が鈍くなり、誤嚥のリスクが高まります。

・咳や痰が増えている

→すでに気管に食べ物や唾液が入りかけている「不顕性誤嚥(気づきにくい誤嚥)」の可能性があります。

・口の中が乾燥している、舌の動きがにぶい

→唾液が少ないと食べ物がうまくまとめられません。舌の動きがにぶいと飲み込みまでスムーズにいきません。

誤嚥を防ぐ食事中の観察ポイント

・飲み物を飲んだときにむせる

→水分はとくに気管に入りやすく、むせは「誤嚥しかけた」というサイン。繰り返すと誤嚥リスクが高まります。

・食べ物をなかなか飲み込めない、口の中に残る

→嚥下機能が低下している。口腔内に残った食べ物が、後から気管に落ちてしまう「後から誤嚥」に注意が必要です。

・声がガラガラになる

→食べ物や飲み物が声帯の周りに触れている可能性があります。すでに誤嚥している可能性があります。

誤嚥を防ぐ食後の観察ポイント

・声の質が変わる、咳が続く

→飲み込んだ直後に変化が出るのは、食べ物が気道に入り込んでいるサイン。見逃さないことが大切です。

・呼吸が浅くなる、熱がでる

→誤嚥性肺炎の初期症状かもしれません。早期に気づけば、医療と連携して重症化を防げます。

・食後すぐに横になる

→胃の内容物が逆流しやすく、誤嚥のリスクが高まります。声掛けや姿勢保持で防げます。

出典:千葉県救急医療センター 誤嚥性肺炎のアセスメントに必要な基礎知識

これらの変化は小さく見えても、放っておくと命に関わることがあります。

「見守り」や「観察」は、ただの様子見ではなく、”利用者を守るスキル”です。

小さな変化にも注意を払い、気づいたときは早期に、他職種と連携をとるようにしましょう。

現場でよく見ることばかり・・・。ちょっとした変化も「観察の目」で気づくことが大切なんだ!

日々「気づきのアンテナ」を立てておかないといけないわね。

誤嚥を防ぐためにヘルパーが身につけたい対応力

見守りや観察で気づいたことがあっても、どのように対応したらいいのかわからないこともありますよね。

ここでは、誤嚥予防のためにヘルパーができる”具体的な対応方法”をお伝えします。

誤嚥予防の対応方法

誤嚥予防のためにできることを4つ紹介します。

1.誤嚥を防ぐ食事環境の見直し

・ベッドやリクライニング車椅子の背もたれを少し後ろに倒し、頭は前に傾きすぎないよう調整。

・椅子の高さを調節し、足裏がしっかり床につくようにする。

・テーブルと体の距離が近づきすぎないように適度な距離を保つ。

2.誤嚥を防ぐ食事前の準備体操

・首や肩の軽いストレッチ、深呼吸で姿勢や集中力を整える。

3.誤嚥を防ぐ声掛け&ペースの工夫

・「ゆっくり食べましょう」と適宜、声を掛ける。

・飲み込むまで待ってから、次の一口をすすめる。

・水分は一気に飲ませず、少量ずつ摂取してもらう。

4.誤嚥を防ぐ食後のケア

・食後30分は座位を保つ。

・口腔内に残留物がないよう、丁寧に口腔ケアを行う。

少しの配慮と工夫で、「安全に食事ができる」安心につながります。

出典:公益社団法人全国老人福祉施設協議会「摂食・嚥下に関する過程と援助」7〜8ページの援助欄(援助の部分を参考にして要約),社団法人全国老人保健施設協会「家庭での誤嚥・誤飲を防ぐために」3〜4ページ

特に気を付けたい「食事介助」での誤嚥防止対応

ヘルパーはケアの中で「食事介助」をする場面も多いですよね。

食事介助は、誤嚥を防ぐために気をつけなければならないポイントがたくさんあります。

ここでは、「食事介助のポジショニング」「適切な食事介助位置」などをお伝えします。

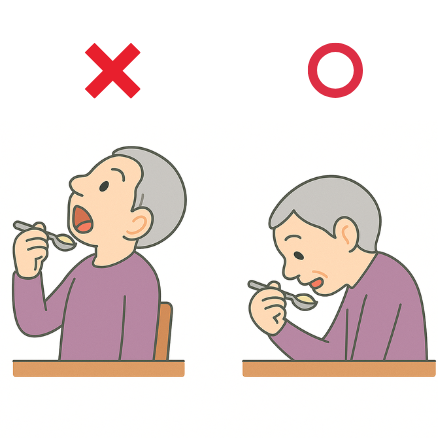

なぜ食事のときに「頭頚部屈曲」がよいのか

食事介助時に「頭を少しうつむくような姿勢(頭頚部屈曲)」が推奨されるのは、誤嚥を防ぐためです。

- 首を後ろに反らしたような状態では、のどと気道が一直線でつながり、食べ物や飲み物が気管に入りやすくなるため、誤嚥が起こりやすくなります。

- 頭を軽く前に倒すことで、喉頭蓋(こうとうがい:気道の入り口)が狭くなり、誤って食べものが気道に入ることを防げます。

- 「顎を引くような姿勢」は飲み込みに必要な筋肉がリラックスするため、嚥下運動が行いやすくなります。

・うつむき過ぎは、逆に筋肉が緊張してしまうので飲み込みがしづらくなります。

・仰向けや顎をあげた姿勢は誤嚥リスクが高まるので、姿勢調整を行いましょう。

出典:日本摂食・嚥下リハビリテーション学会医療検討委員会:訓練法のまとめ.日摂食嚥下リハ会誌,2009,Ⅲ-9:顎引き嚥下 33ページ

ポジショニング角度による食事介助量の違い

ポジショニング(姿勢調整)の角度によって、介助のやりやすさや自立度が変わります。

| 姿勢角度 | 食事介助の状態 | 適したケアの目安 |

| 30度 | 全介助 | ・ベッド上での介助が中心 |

| 45度 | 一部介助 | ・自力での飲み込みが可能になってくる姿勢 ・スプーン介助の対応がしやすい |

| 60度 | 自立傾向 | ・車椅子でも姿勢保持可能 ・自力で食事摂取も可能 |

出典:アイソネックス株式会社 おいしく食べるための「姿勢づくり」ハンドブック

・姿勢角度があがるほど、患者・利用者の自立度が高まる傾向にあります。

・ただし、無理に角度をあげると疲労や嚥下障害を悪化させるリスクもあるので、状態に応じた段階的な調節が必要です。

小さな異変に気づき、先手で動ける対応力は、信頼される現場づくりにもつながります。

▶ 依頼が自然と続く訪問介護の仕組みはこちら

適切な食事介助の位置とは?

介助者の位置によっても、誤嚥のリスクや食べやすさが左右されます。

良い例と悪い例で見ていきましょう。

<介助者は横に並んで座る>

・利用者の食事の基本姿勢は軽い前かがみです。

・隣に座ることで、利用者と同じ目線になり、適切なスプーン介助ができます。

<適切なスプーン介助>

①適量の食べ物をスプーンに乗せます。

→食べたいものを聞き、スプーンに半分程度乗せます。

②口にはやや下から入れます。

→スプーンを下の方から口の中に持っていき、舌の中央に食べ物を置きます。

③スプーンを斜め上に引きます。

→食べ物を入れたら口を閉じてもらい、スプーンを上唇に沿わせて斜め上に抜きます。

<立ったまま食事介助>

・食べ物を口へ運ぶ位置が高くなり、利用者のアゴがあがります。

・前かがみの姿勢を取れないため、誤嚥しやすくなります。

<向かいに座り食事介助>

・圧迫感があり利用者が緊張しやすい。

出典:「超図解やさしい介護のコツ」 米山淑子 朝日新聞出版

安全を守ることに加え、楽しく食べられる雰囲気作りもヘルパーの大切な役割です。

笑顔とゆとりを忘れずに、心地よい食事の時間を作りましょう。

ヘルパーが誤嚥予防のためにできることって、たくさんあるのね。

食事介助の位置や姿勢も、意識して取り組むことで誤嚥予防になるんだ。

【PR】ホームページ制作サービスのご案内

こんなときどうする?具体的なむせこみの事例紹介

実際の現場で起こりそうな場面を例に出し、ヘルパーの対応方法や他職連携について考えてみましょう。

食後にむせこみが目立つBさん

【食後にむせこみが目立つBさん】

Bさん(男性・80歳代)は、訪問時、昼食後のむせこみが目立つ様子がありました。

ご家族によると、「最近よくむせるようになった」とのこと。

ヘルパーが観察したところ、飲み込みに時間がかかっており、時折、声がかすれる様子も見られました。

【ヘルパーの対応】

・ヘルパーは、むせこみや声の変化など誤嚥が疑われるサインを記録し、すぐにサービス提供責任者(サ責)へ報告。

・サ責を通じてケアマネジャーや主治医に情報共有され、看護師による訪問看護の介入が決定。

・看護師の訪問時に嚥下評価が行われ、固形物の誤嚥リスクが判明。

・食形態をやわらかめに変更することで、誤嚥リスク軽減が図られました。

食事姿勢が不安定なDさん

【食事姿勢が不安定なDさん】

Dさん(女性・70歳代)は、在宅での食事中によくむせるとの訴えがありました。

訪問時に観察すると、車椅子に座り食事しており、姿勢が前のめりになっている様子がありました。

【ヘルパーの対応】

・ヘルパーは、むせの原因が姿勢にあるのではと考え、利用者とご家族にその可能性を説明。

・記録を残したうえで、サ責へ報告。

・サ責がケアマネジャーと相談し、訪問リハビリを提案。

・作業療法士の姿勢評価により、座面の高さとクッション調整が行われ、食事姿勢が改善。

・その結果、Dさんのむせこみが減少し、食事への不安も軽減されました。

事例であげたように、ヘルパーが「ちょっとおかしいな」と感じた些細なことでも、すぐに他職種に報告・連携をとることで大きな誤嚥を防げます。

どれも、日々のケアの中で自然に身につく「気づき」と「対応」の積み重ねが重要になってきます。

その積み重ねが、介護士として、患者・利用者さんの安全や安心を守ることに繋がっていきます。

バイタル異常の具体的な対応方法はこちらの記事で詳しく解説しています。

一人じゃない、他職種で支えるチームケア

誤嚥を防ぐのは、ヘルパーだけの仕事ではありません。

医療や介護の関係者が協力して、家で継続的に安心して生活できるようにサポートする仕組みが重要と厚労省では述べられています。

「地域における医療・介護の関係機関が連携して、包括的かつ継続的な在宅医療・介護を提供することが重要」

引用:厚労省 在宅医療・介護連携推進事業について

「いつもと違う」小さな変化に気づいたときこそ、他職種連携が大きな力を発揮します。

そこで、介護士が「誰に、何を相談すればよいか」職種別に確認してみましょう。

…体調の変化を伝える

(例)「最近むせやすくなってきた」「熱がでやすくなった」

→体調不良や脱水、薬の副作用の影響をみてくれます

…食事量や食形態について伝える

(例)「前より食べる量が減った」「キザミ食を残しがち」

→栄養バランスや食形態を見直してくれます

…飲み込みや食べ方の様子を伝える

(例)「口の中に食べ物を貯めこむようになった」「飲み込むタイミングが遅くなった」

→嚥下機能の評価・訓練をしてくれます

…食事姿勢について伝える

(例)「食事中に姿勢が崩れていく」「食べにくそうにしている」

→食事姿勢の評価や姿勢調節をしてくれます

…普段との違いや不安を共有する

(例)「以前と比べて今の食事姿勢やペースはどうですか?」

→ご家族の目線で、以前の様子との違いを教えてもらうことで、情報共有・今後の対策ができます。

「ちょっと気になるな」と思ったら、自分だけで抱え込まず、チームの誰かに声をかけることが、誤嚥を防ぐケアになります。

「何を相談したらいいのかわからない…」ときは「最近こういう様子があって、少し心配です」と

事実+気持ちを伝えるだけでも十分です。

少しでも「気になる」と思ったことは、迷わずチームに報告・共有することが大切!

報告って難しく感じるけど、「心配な気持ち」を伝えるだけでも、深刻な状態に進行するのを防げる一歩になるのね。

緊急時の対応

もしも誤嚥が起こった場合に、落ち着いて対処できるよう、緊急時の対応も知っておきましょう。

誤嚥が発生した場合、迅速かつ適切な対応が求められます。

適切に対応できるかどうかが、患者・利用者の命に直結する場合があります。

もし、次のような症状があったら、応急手当を行いましょう。

●のどに物が詰ったときの症状

・激しい咳が出る

・ゴロゴロ、ヒューヒューなどの音が聞こえる

・声が出ず、喉元を押さえるようなしぐさでもがき苦しむ

・顔、唇、指先の色が青黒くなる

・意識がしだいに鈍る

●応急手当

・強い咳をさせる

・背中(肩甲骨と肩甲骨の間)を強くたたく(背部叩打法)

・腹部(おへその上、みぞおちの下あたり)を強く突き上げる(腹部突き上げ法)

※腹部突き上げ法を行った場合は、異物が除去できた場合でも内臓を傷つけている場合もあるため、必ず医師の診察を受ける

・反応がなくなった場合は(窒息により普段どおりの呼吸もないので)ただちに心肺蘇生を開始するなお、妊婦(明らかに腹部が大きい場合)や高度な肥満者、乳児には腹部突き上げ法を行いません。

日本赤十字社:お餅を喉に詰まらせたら? 正しい対処法を知ろう!

また、声が出ない、十分に強い咳ができない、顔が青黒くなる、反応がない、といった場合はただちに119番通報します!

窒息時の応急手当については、東京消防庁の公式YouTube動画で「背部叩打法」「腹部突き上げ法」の実演がわかりやすく紹介されています。

介護職や家族でも理解しやすい内容なので、あわせて確認しておきましょう。(1分ほどの動画です)

→【東京消防庁公式】窒息時の応急手当(背部叩打法)https://youtu.be/6k3HKuKOwMk

→【東京消防庁公式】窒息時の応急手当(腹部突き上げ法)https://youtu.be/lsrO0H4sfm0

もしもの場合に備えて、対応方法をしっかり覚えておこう!

このような緊急時の対応を、日々のケアの中で準備しておくと、いざという時に冷静に対応できます。

ほかにも研修資料がありますのでご利用ください。

≪訪問介護向け研修資料一覧はこちら|ケアパワーラボ≫

この記事の内容をさらに深く理解したい方は、以下の関連記事もご覧ください。現場での応用力が高まります。

まとめ

誤嚥を防ぐことは、どのような現場でも難しさを感じます。

しかし、「いつもと違う」と感じる小さな変化への気づきが、事故を防ぐ大きなカギとなります。

介護の現場には、日々の観察と声掛けの中に、多くの工夫と配慮が込められています。

ひとつひとつの行動が、利用者の安全や食べる楽しさを支えています。

誤嚥予防に正解はなく、状況に応じた判断と対応が求められる場面が多くあり、その中で積み重ねられていく実践が、よりよいケアにつながります。

これからも他職種と連携を図りながら、ひとりひとりの生活を支える視点で、誤嚥予防に取り組んでいきましょう。

研修依頼・質問などは問い合わせフォーム・公式LINEから

ケアパワーラボ公式ライン

⚠️ ※ご注意:著作権は放棄しておりません。

社外研修や不特定多数向けに使用される場合は、必ず事前にご相談ください(メールまたはLINE)

本記事は、訪問介護事業所における実務や知識の向上を目的に、信頼性の高い情報を提供することを目指して作成しております。厚生労働省など公的な資料をもとに内容を構成しておりますが、その正確性や最新性を完全に保証するものではありません。介護や医療に関する具体的な対応については、必ず専門の医療機関または資格を持つ専門家にご相談ください。

【PR】

アンケートの実施

記事の内容について、皆様のご意見やご感想をお聞かせください。(1分程度です)

アンケートは匿名で行われるので、安心してね。

ブログの質の向上に役立てさせていただきます。

アンケートには以下のボタンからアクセスできます。⇩⇩

【 安全な、施設での誤嚥を防ぐ取り組み編 】

発行:公益社団法人 全国老人福祉施設協議会

内容:内容:摂食・嚥下機能、援助の工夫、現場での実践例

【家庭での誤嚥・誤飲を防ぐために】

発行:社団法人 全国老人保健施設協会

内容:家庭内での誤嚥予防方法、体操、口腔ケア

家庭介護でできる誤嚥・誤飲対策、環境づくりや対応法を紹介(3〜4ページ)

【誤嚥・誤飲を防ぐために】

発行:株式会社 全老健共済会

内容:誤嚥の特徴、ケア方法

【誤嚥性肺炎のアセスメントに必要な基礎知識】】

発行:千葉県救急医療センター

内容:摂食嚥下障害の基礎知識、観察のポイント

【高齢者の口腔と摂食嚥下の機能維持・向上 のための取組に関する調査 】

発行:厚生労働省

内容:他職種連携の取り組み、高齢者支援施策

【高齢化に伴い増加する疾患への対応について 】

発行:厚生労働省

内容:高齢者の肺炎リスク、医療・介護の課題

【訓練法まとめ】

発行:日本摂食嚥下リハビリテーション学会医療検討委員会

内容:代表的な嚥下訓練の種類と実践方法

顎を引く姿勢がなぜ誤嚥を防ぐのか、根拠と実践方法を解説(33ページ)

【誤嚥性肺炎の死亡率と年齢別データ】

発行:長寿科学振興財団

内容:齢者における肺炎・誤嚥性肺炎の死亡率や年齢別データを掲載

【誤嚥性肺炎を防ぎながら、おいしく楽しく食べる毎日を】

発行:長野県後期高齢者医療広域連合

内容:誤嚥の原因、なりやすい人の特徴、早期発見のサインなどを図解で解説

【高齢者の誤嚥性肺炎】

発行:関東中央病院

内容:高齢者の誤嚥性肺炎の原因やリスクを医師がわかりやすく解説

【おいしく食べるための姿勢づくり】

発行:アイソネックス株式会社

内容:食事中の適切な姿勢づくりと介助者の支援方法を図入りで丁寧に解説

<書籍>

【超図解やさしい介護のコツ】

発行:朝日新聞出版

監修:米山淑子