※本ページはプロモーションが含まれています。ご了承ください

この記事はPDFとして印刷できます。

✅ 整えたPDFレイアウトで、きれいに印刷

✅ ワンクリックで印刷画面が開くから、すぐに配布・活用できる

✅ 印刷用レイアウトは記事の最後に表示 → スクロールするだけでOK!

印刷用PDFは記事の一番下にご用意していますので、ぜひご活用ください。

≪訪問介護向け研修資料一覧はこちら|ケアパワーラボ≫

「これって虐待?」「グレーゾーン?」

✅「良かれと思ってやったこと」実は“グレーゾーン”かもしれない。

✅ それ、利用者さんの尊厳を傷つけていませんか?

訪問介護の現場では、多くのヘルパーさんが、限られた時間・人手でケアを行っています。

その中で

「これは仕方ないよね…」

「急いでたからつい…」

と、何気なく繰り返している行動。

でもそれ、本当に“利用者のため”になっていますか?

たとえば:

- 転倒防止のつもりで、椅子から立ち上がれないようにした。

- 時間がなくて、本人の意向を聞かずに着替えを進めた。

- 親しみを込めた呼び方が、本人を傷つけていた。

こうした行為は、「虐待」とまでは言えなくても“グレーゾーン”の不適切ケアかもしれません。

そしてこの“グレー”が積み重なることで

やがて「明確な虐待」へとつながってしまうこともあるのです。

この研修資料では、現場でありがちな「グレーなケア」の実例と、それをどう防ぎ、どう見直していくかを、整理しています。

「これは大丈夫かな?」と感じたら、その気づきこそが第一歩。

あなたのケアを

利用者のために、本当に優しいケア

へアップデートしていきましょう。

どんなことが虐待や身体拘束につながってしまうのか、一緒に学んでいこう!

高齢者虐待や身体拘束の基本のおさらい

まず、高齢者虐待や身体拘束の基本を整理しましょう。

高齢者虐待は、介護や福祉の現場で大きな問題となります。

厚生労働省などの公的機関では、高齢者虐待を以下の 5種類 に分類しています。

高齢者虐待の5つの種類

- 身体的虐待

- 心理的虐待

- 性的虐待

- 経済的虐待

- 介護、世話の放棄(ネグレクト)

【厚生労働省】高齢者虐待防止の基本:https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-12300000-Roukenkyoku/1.pdf

これらの行為は、高齢者の尊厳を損ない、心身の健康を著しく損なうリスクを持っています。

※尊厳…人が持つ価値や尊さを認め、大切に扱われること。人の尊厳は、誰にとっても守られるべき大切なものです。

✅ 高齢者虐待について、もう少し深く学びたい方へ、15分程度で行える研修資料(PDF印刷対応)をご用意しています。

▶ 高齢者虐待防止の研修|研修資料付き(ケアパワーラボ)

よくある身体拘束の例

身体拘束とは、本人の意思に反して行動の自由を制限する行為のことを指します。

- ベッドに柵を設置して移動を制限する

- 車椅子や椅子にベルトで固定する

- 立ち上がり防止のためにテーブルと椅子の間に閉じ込める

原則、介護現場では身体拘束は禁止されています。

【厚生労働省】身体拘束ゼロの手引き:https://www.mhlw.go.jp/content/12300000/001248430.pdf

身体拘束が認められる「3つの要件」

- 緊急性:本人または他者の生命・身体に重大な危険がある場合

- 非代替性:身体拘束以外に手段がない場合

- 一時性:必要最小限の時間に限って行う場合

さらに、実施前後の記録・評価・説明責任が義務付けられています。

無料で使える「実施前後の記録」をご用意しました。

👇ダウンロードしてご活用ください。

➡ 【無料DL】緊急やむを得ない身体拘束に関する説明書|ケアパワーラボ

✅ 身体拘束について、研修用の具体的資料が必要な方へ

▶ 障害者虐待防止・身体拘束の適正化について|研修資料あり(ケアパワーラボ)

不適切ケア・グレーゾーンとは?

私たちが行なっている日々のケア。

その中には

“本人のためを思って”

とやっているつもりでも、結果的に利用者の気持ちや人権を傷つけてしまうことがあります。

そうした行為は「虐待」とまでは言えなくても、決して見過ごしていいものではありません。

このような「法律上の虐待ではないけれど問題のあるケア」を、介護の世界では

・不適切ケア

・グレーゾーン

と呼ぶことがあります。

通報の8割以上が「虐待ではない」?

文献では、施設や家族からの虐待相談・通報のうち、実際に「虐待」と認定されたのは全体の約2割。

8割以上は“虐待とは言えないけれど、何かしら問題がある”グレーゾーンの行為だったという調査結果があります。

つまり、私たちが気づきにくい「軽度な人権侵略」が現場にたくさん存在しているということなんです。

“虐待”という言葉の限界

“虐待”という言葉は、残酷で悪意のある行為というイメージが強く

「自分には関係ない」

「私はそんな酷いことしていない」

と思いがちです。

でも実際には、

- 忙しさの中で「ちょっと待ってね」と言い続け、トイレを我慢させる。

- 「それじゃダメよ」と本人のやり方を否定してしまう。

- 「転倒予防」の名のもとに自由な移動を制限してしまう。

悪意がなくても、利用者が

「悲しい」

「つらい」

「自分の気持ちを無視された」

と感じるようなケアは、人としての尊厳を傷つけてしまうことがあるんです。

こうした行為が積み重なることで、気づかぬうちに利用者の心に深い傷を与えることになりかねません。

「これくらいは大丈夫」と思っていることが、実は不適切ケアにあたっているかもしれないのね。

自分ではそんなつもりはなくても、虐待につながっているかもしれないんだ。

中村京子(2012)『わが国の高齢者虐待防止法の「虐待」定義に関する一考察』社会関係研究 第18巻 第1号(p.83~89を中心に参照)

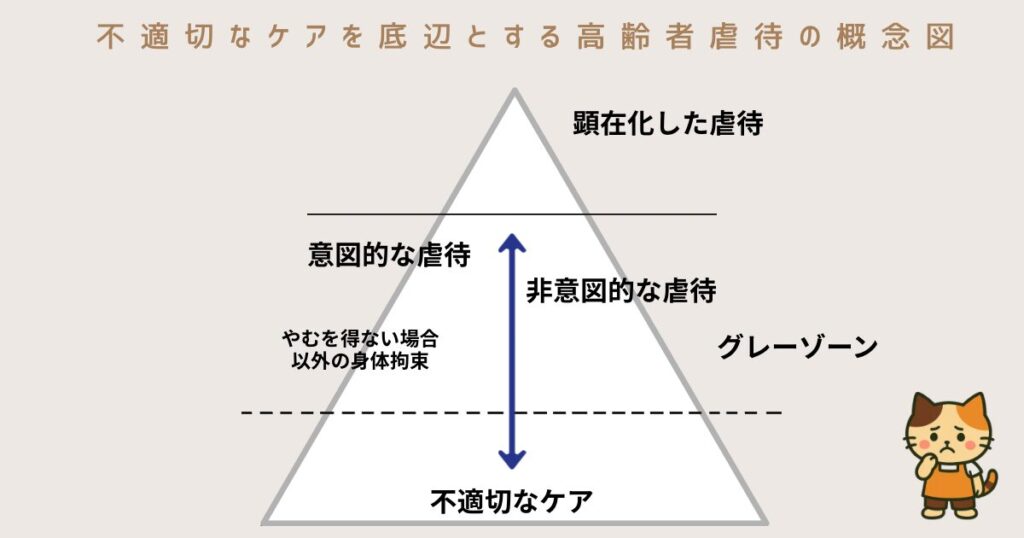

不適切ケアとグレーゾーンのピラミッド

認知症介護研究・研修センターでは、高齢者虐待の概念を以下のようなピラミッドで説明しています。

この図は、虐待が「ある日突然起こる」のではなく、日常の小さな“ズレ”や“乱れたケア”が少しずつ積み重なり、やがて深刻な虐待へとつながっていくということを表した概念図です。

- 土台(底辺)には「不適切なケア」があります。

たとえば、タメ口や子ども扱いするような言葉など、日常的に見過ごされやすい行為です。 - その上に広がるのが「グレーゾーン」

ここには、「明確に虐待とは言えないけど、改善すべきケア」が含まれます。

たとえば、威圧的な態度など。 - さらにその上が「非意図的な虐待」や「意図的な虐待」

介護者に悪気はないが結果的に虐待となっているケース(非意図的虐待)や、暴言や身体的暴力など明らかな権利侵害(意図的虐待)が含まれます。 - 最上部が「顕在化(けんざいか)した虐待」

通報や報道などで社会に明るみに出た状態を指します。

この図では、「虐待は突然起こるものではなく、不適切なケアから始まる連続の中にある」ということを伝えています。

【認知症介護研究・研修センター】『高齢者虐待を考える』養介護施設従事者等による高齢者虐待防止の事例集(P 20):https://www.dcnet.gr.jp/pdf/download/support/research/center3/65/65.pdf

グレーゾーンに気づくことが、虐待防止への第一歩

不適切ケアやグレーゾーンのケアは、決して「悪意のある人」だけが行うものではありません。

知識不足・体力や時間の問題、相手のことを思う気持ちが強すぎる・・・。

そんな真面目なヘルパーさんほど気づかぬうちに行なってしまうこともあります。

だからこそ、

- 自分のケアを時々振り返ること。

- 「これでいいのかな?」と感じたら、仲間や事業所に相談すること。

- 利用者の気持ちに立って考えること。

それらが、利用者の尊厳を守り、安心して受けられるケアにつながっていくのです。

中村京子(2012)『わが国の高齢者虐待防止法の「虐待」定義に関する一考察』社会関係研究 第18巻 第1号(p.83~89を中心に参照)

これも“グレー?”よくある不適切ケアの具体例

「不適切ケア」や「グレーゾーン」は理解していても、「自分のケアがそうなのか?」となると、意外と見えにくいものです。

ここでは、訪問ヘルパーの現場で

“ついやってしまいがち”

な不適切ケアの事例を紹介します。

「これ、やってしまっていたかも・・・。」

と思ったら、そこが気づきのチャンスです。

不適切ケア事例①:「〇〇ちゃん」は親しみ? → 尊厳を損なう“呼び方”

利用者に親しみを込めて

「〇〇ちゃん」

「あだ名」

で呼ぶことはありませんか?

しかし、これは相手を子供扱いしていると捉えられる可能性があります。

- 利用者の尊厳や立場を軽視しているように感じさせる。

- 関係性が一方的になりやすく、不快感や不信感を生むことがある。

- 基本は「〇〇(苗字)さん」など敬称を用いて呼ぶ。

- 呼び方はアセスメントに基づき、利用者の意向を尊重して決めましょう。

(認知症の方などは、慣れ親しんだ呼び名の方が反応があったりするので、自己判断せずに、ご家族や他スタッフと相談して決めましょう。)

呼び方や接し方ひとつで、利用者の気持ちを大きく揺さぶることもあります。

✅高齢者の心理や「尊厳ケア」の基本については、こちらの記事でも詳しく解説しています。

不適切ケア事例②:「動いちゃダメ!」 → 言葉での“スピーチロック”

「危ないから動いたらダメ!」

「座ってて!」

安全のためと思ってかけた声かけでも

利用者の自由を奪う「言葉の拘束」=スピーチロックになることがあります。

- 行動を抑制され、心理的・精神的な圧迫を受ける。

- 自分で考え、動く力を奪い、利用者が無力感を生む。

- (例)利用者が急に立ち上がってしまった場面で「どうなさいましたか?」とまずは行動の理由を探る。

- 「必要なら支えますね」「歩きたいときは教えてください」など、利用者を尊重しながら安全を確保する声かけをおこなう。

不適切ケア事例③:時間優先のケア→無理やりの介助

「時間がないから早く着替えて!手伝うよ!」

「早く食べてね!」

このように利用者を急かし、無理やり行動させていませんか?

忙しい時ほど無意識に出てしまう“強引な介助”も、実は不適切ケアの一つです。

- 利用者の気持ちや意思を無視して介助を進めることになる。

- 自立心や尊厳を損なってしまう。

- 時間に余裕がなくならないよう、計画的にケアを進める。

- 手伝う場合は(例)「上着のボタンだけ手伝ってもいいですか?」と利用者のできる範囲で実施してもらい、手伝いをする範囲を確かめてから行う。

不適切ケア事例④:配慮不足の介助→プライバシーの侵害

排泄介助の時にドアを閉め忘れたり、更衣の際に外から丸見えだったりしていませんか?

「ちょっとしたこと」が、利用者にとっては大きなストレスや恥ずかしさを感じることにつながります。

- プライバシーの軽視は、心理的虐待につながる可能性がある。

- 「自分のことを大切にされていない」と感じさせてしまう。

- どんなの時も、自分が行う場合を想像してケアをする。

- 声かけ、配慮を欠かさない。

- 家族がいる場面でも、利用者の気持ちを最優先にする意識を持つ。

不適切ケア事例⑤:自力で立ち上がれないようにしていませんか?

転倒を繰り返している利用者に安全のためにと、低いソファや椅子を使用して、自力では立ち上がれない姿勢にしたことはありませんか?

転倒予防のためでも、自身で歩ける利用者の動きを制限する行為は「身体拘束」とみなされることがあります。

- 自由を奪うことで、精神的ストレスや身体機能の低下を引き起こす可能性。

- 本人の意思に基づいていない、一方的な対応。

- スタッフに声をかけずに動き出してしまう要因を探る。

- 一時的に立ち上がってしまっても安全な家屋環境を模索する。

- 拘束以外の安全確保の手段を、複数人(家族含め、事業所やケアマネ)で検討する。

【東京都福祉保健財団】 虐待の芽チェックリスト:https://www.fukushizaidan.jp/wp-content/uploads/2021/08/虐待の芽チェックリスト(訪問系)(確定).pdf

こうした行為は、「虐待」とまでは言えなくても、利用者の心に小さな傷を残してしまう可能性があります。

また、ヘルパーのみなさんも

「いつものことだし」

とそのまま不適切ケアを続けてしまうと、それがのちに“虐待”へつながってしまう可能性があります。

5つの事例をもとに、自身のケアはどうだったか、振り返ってみてください。

忙しい時は、ついこちらの時間を優先してしまうかも。

ヘルパーや家族にとっては助かることでも、利用者さんにとってはどうか?という視点を持つことが大切だね。

【PR】ホームページ制作サービスのご案内

どうすれば不適切ケアやグレーゾーンが防げるのか?

「誰だって、わざと不適切ケアをしているわけじゃない。」

それでも――

忙しさ、思い込み、気づかぬうちの“クセ”から、不適切ケアやグレーゾーンの行動は起きてしまうのが現場です。

現場では、「これって間違ってたのか…」と気づいたときには、すでに利用者の信頼を失ってしまっていることもあります。

だからこそ、「自分のケアは大丈夫か?」と立ち止まる意識が大切です。

不適切ケアやグレーゾーンは、ほんの少しの意識と行動の積み重ねで防ぐ方法があります。

不適切ケアやグレーゾーンを防ぐためにできる4つのこと

不適切ケアやグレーゾーンの行動を防ぐには、ヘルパーひとりひとりが「これで本当にいいのかな?」と立ち止まる意識を持つことが大切です。

どんなケアも、振り返って考えることで、安心して行えるものになります。

ここでは、現場ですぐにできる方法を4つご紹介します。

①毎日振り返りの時間を作る

毎日のケアが終わった後に、

「今日はうまくいったかな?」

とちょっと振り返るだけで、不適切ケアを防ぐことができます。

1日の終わりに少しだけでも、自分のケアを振り返る時間を持ちましょう。

もし一人では難しければ、チームで5分だけでも、今日のケアはどうだったか“気づきの共有タイム”を設けるのもおすすめです。

こうした小さな振り返りが、ケアをより良くしていく大切なポイントです。

②みんなで学び合う

他のヘルパーがどんなケアをしているのか、話を聞いてみましょう。

「こんな風にケアしてたんだ!」

という気づきが、自分のやり方を見直すきっかけになります。

失敗したことを責めるのではなく、「こんなことがあったんだよね」と軽く話し合える雰囲気を作ることが大切です。

みんなで話し合うことで、自分では気づかなかった問題点に気づけることが多いです。

③相談しやすい環境を作る

「これで大丈夫かな?」

と思った時に、すぐに相談できる環境を作ることが重要です。

気になることがあったら、すぐに周りの人に聞けるような雰囲気を作りましょう。

お互いに「ちょっと気になるんだけど」と声をかけられる関係があれば、不安をすぐに解消できます。

こんな風に気軽に相談できる環境を作るが、安心してケアを行うために大切なことです。

④「このケア、本当にその人のため?」と考える

忙しいと、つい慣れたやり方でケアをしてしまうこともありますよね。

でも、その時こそ

「このケアはその人にとって本当にいいのかな?」

と考えてみてください。

例えば、無言で着替えを手伝うのが当たり前になっていたら、「寒くないですか?」と声をかけてみるだけでも、利用者の気持ちに寄り添うことができます。

“小さな気配り”が、不適切ケアを防ぐ大きな力になります。

利用者が安心して過ごせるように考えることが、ケアの質を守るためにとても大切です。

【認知症介護研究・研修センター】『高齢者虐待を考える』養介護施設従事者等による高齢者虐待防止の事例集:https://www.dcnet.gr.jp/pdf/download/support/research/center3/65/65.pdf

ちょっとした心がけで、虐待や身体拘束につながることを防ぐことができるのね。

ほかにも研修資料がありますのでご利用ください。

≪訪問介護向け研修資料一覧はこちら|ケアパワーラボ≫

まとめ

日々のケアの中で、本人にとってどう感じられるかまで考えるのは簡単ではありません。

・スピーチロック

・グレーゾーンの身体拘束

のように良かれと思ってやっていたことが、実は利用者を苦しめていたというケースも少なくありません。

「これはちょっと強引だったかも」

「もう少し理由を聞けたかも」

と気づくことが、虐待・身体拘束を防ぐ大きな一歩になります。

しかし、ヘルパーもひとりの人間です。

忙しさや不安の中でうまくいかない日もあります。

だからこそ、「できていない自分」を責めるのではなく、「よりよくできる自分」に向けて動いていくことが大切なんです。

・ケアは変えられる

・気づいた今日が一番早い日

そんな気持ちで、これからも一緒に利用者を大切にできるケアを学んで行きましょう。

✅本記事はPDFとして印刷できます

「これって虐待?」訪問介護の“グレーケア”に潜むリスクと対処法

- 整えたレイアウトでそのまま印刷OK

- 研修・ミーティング・配布用にご活用ください

ケアパワーラボ版ワークシート

虐待の芽チェックリスト

ケアパワーラボでは、

「虐待の芽チェックリスト(訪問介護版)」をご用意しました。

「これって虐待?」と感じるような

グレーゾーンのケアを見直すきっかけとして、

ぜひ社内研修の場でご活用ください。

✅虐待の芽チェックリスト・印刷用PDFはこちら

【A4横・白背景・印刷対応】

※リンク先のPDFはブラウザで開いてそのまま印刷できます。

出典:(公財)東京都福祉保健財団 高齢者権利擁護支援センター 作成(2021)

『虐待の芽チェックリスト(訪問サービス版)』をもとにケアパワーラボにて作成

こんな使い方ができます

- 毎月の社内研修やミーティング資料に

- スタッフの個別振り返りチェックに

- 虐待防止の内部研修マニュアルへ添付

研修依頼・質問などは問い合わせフォーム・公式LINEから

ケアパワーラボ公式ライン

※この資料は「訪問介護の現場で共有・活用」していただくために作成しています。

印刷・保存・職場内での回覧はご自由にどうぞ。

※以下の行為はご遠慮ください:

・無断転載(サイトやSNSへの転写など)

・無断での再配布・再編集(PDF配布や加工含む)

・商用利用(有料教材や商品への転用など)

ただし、外部に掲載・共有される場合は「出典: https://care-power-lab.com 」と出所を明記してください。 不明な時は遠慮なくご連絡ください。→ info@care-power-lab.online

★当サイトへのリンク・ご紹介は歓迎しております。

【PR】

アンケートの実施

記事の内容について、皆様のご意見やご感想をお聞かせください。(1分程度です)

アンケートは匿名で行われるので、安心してね。

ブログの質の向上に役立てさせていただきます。

アンケートには以下のボタンからアクセスできます。⇩⇩

<免責事項>

本記事は、訪問介護事業所における実務や知識の向上を目的に、信頼性の高い情報を提供することを目指して作成しております。厚生労働省など公的な資料をもとに内容を構成しておりますが、その正確性や最新性を完全に保証するものではありません。介護や医療に関する具体的な対応については、必ず専門の医療機関または資格を持つ専門家にご相談ください。

<文献>

中村京子(2012)『わが国の高齢者虐待防止法の「虐待」定義に関する一考察』社会関係研究 第18巻 第1号

【内容】

日本では虐待とは判断できないグレーゾーンに位置する事例が多数あることを報告しています。柴尾による高齢者虐待の概念図を取り上げ、不適切ケア・グレーゾーン→虐待の繋がりがあることを説明しています。また、武田の調査を引用し、虐待には該当しない不適切ケアについて触れています。

<参考資料>

・認知症介護研究・研修センター 「高齢者の虐待を考える 要介護施設従事者等による高齢者虐待防止のための事例集

【内容】

虐待の概念図について説明しています。

不適切ケアへの対策の基本や防止策について書かれています。

・東京都福祉保健財団 虐待の芽チェックリスト

【内容】

不適切ケアのチェックリストになっています。