※本ページはプロモーションが含まれています。ご了承ください

はじめに

私たちは、利用者宅で「これはどうしたらいいのだろう…」と迷う場面が本当に多い仕事です。

🔻例えば、サービス中にこんな経験はないでしょうか??

- 冷蔵庫を開けてみたら、ほとんど何も入っていない。

- 利用者が「息子が働かないからお金が足りないのよ」と訴えてくる。

- 介護度が上がっているのに「これ以上サービスを増やしたら生活できなくなる」と断られた。

このような場合、親子共に支援が必要なケースとして、

8050問題の要素を含んでいるかもしれません。

以前は「ひきこもり」というと若い人の問題だと考えられがちでしたが、今では年齢層が広がり、親も子も高齢化しています。

8050問題とは

「80代の親」と「50代の子ども」が同居していて、子どもが長期間ひきこもりや無職の状態にある家庭で、親の介護や生活支援を担う人がいないまま、親子ともに孤立・困窮していく状況を指します。

親の年金や貯金を頼りに生活しているため、親が高齢で要介護になると家計も介護も一気に苦しくなります。

この問題は、単なる「親子の問題」ではなく、社会全体が抱える課題です。

「怠けている」ではなく「支援が届いていない」

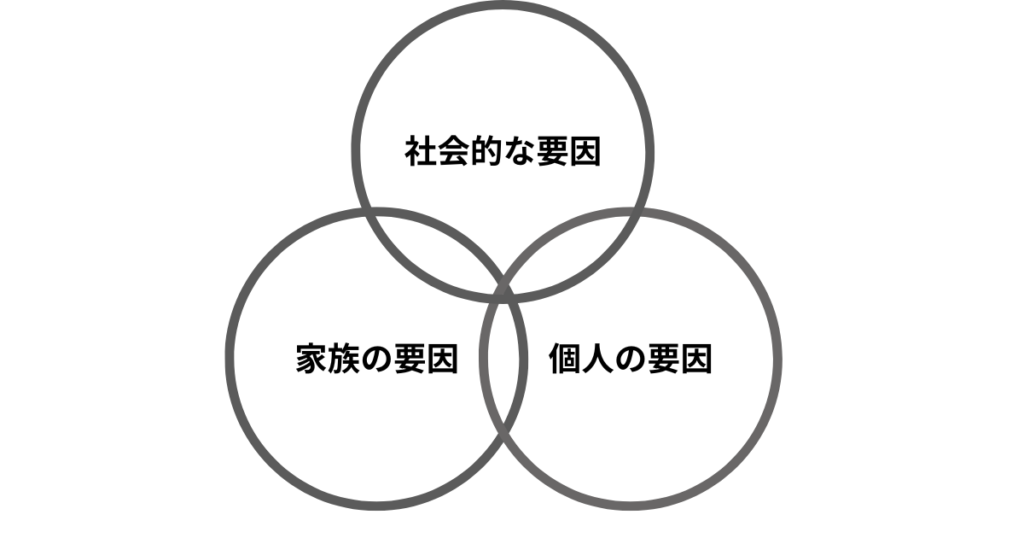

「働かないのは本人の怠け」と思われがちだけど、実際にはいくつもの要因が重なっているんだ。

社会的な要因

- 就職氷河期世代(概ね40歳〜55歳)で、若いころ正社員になれず非正規社員・アルバイトだった。

- 学校や職場での競争が激しく、挫折経験を抱えている。

- 家に長い時間こもることで、仕事に必要なスキルが身に付かない。

✅就職氷河期世代:おおむね40歳から55歳の人を指し、バブル崩壊後の厳しい雇用環境下で就職活動を経験した世代。

家族の要因

- 親が生活費を出し続けることで自立できなくなった。

- 世間体や、子どもに「怠けている」というレッテルを貼りたくないという気持ちから、外部の支援をためらう。

個人の要因

- 職場での人間関係トラブル・リストラで立ち直れない

- うつ病などの精神的な問題がある。

- 発達障害などで環境に適応できない。

つまり、本人だけの問題ではなく、社会や家庭の事情も重なり合っている状態です。

ひきこもりの方は、社会への罪悪感やプライドから、助けを求めること自体ができない場合も多くあります。そのため「支援が届いていない」状況にあると理解することが重要です。

8050問題は実際に何が問題となるのか??

長期化するひきこもりで負のループに…

一度社会から離れると、なかなか元の生活に戻ることが難しいのが今の社会です。

特に中高年になってからの再就職は、年齢やブランクがあることでさらにハードルが高くなり、ひきこもりが長期化すると、外に出ることや人と関わること自体が大きなハードルになります。

また、40代や50代で職歴が途切れていると、再就職の場は限られ、選べる仕事も少なくなります。

仕事に就けないことで、親の年金に依存してしまうといった負のループに…。

経済的困窮

子が無職で収入が不安定なため、親の年金が家計の主な収入源になります。

年金だけでは生活費・医療費・介護費をまかなえず、慢性的な赤字家計に陥るケースが多いです。

社会的孤立

ひきこもりの問題は、本人だけでなく家族も深く関わっており、特に親が「恥」と思ってしまう事から状況を隠してしまうケースが多い事もあります。

親子ともに家に閉じこもりがちになり、外とのつながりがなくなる。恥や遠慮から支援を求めづらく、親子の依存関係が強まって、ますます社会から孤立していきます。

周囲に相談せず、支援機関との接点を持たないまま年月が経過することで、問題が深刻化し、支援につながりにくくなる傾向があります。

✅長期間にわたり親子だけで生活していると、介護疲れや感情の衝突が積み重なり、思わぬトラブルや虐待につながることもあります。

➔ 【訪問介護の高齢者虐待防止の研修】ケアパワーラボ

問題にならないケースもある

「8050」って言葉を聞くと、すぐに何とかしなきゃいけないと捉えがちです。

しかし、実は全部がそうではありません。

お金に余裕があって、働いていない子供がいても、家族でうまくやっているところもあります。

ですので、「8050だから問題」と決めつけるのも危険です。

大切なのは、その人や家族がどんな暮らしをしているか、何に困っているかを見極めること。

必要なときに、そっと支えられるように見守る姿勢こそが本質です。

問題にならないケース(リスクが小さい例)

• 親と子の間で良好なコミュニケーションが取れている。

• 社会や支援機関とのつながりがある。

• 親子ともに経済的に自立している(資産があるなど)

今は安定していると見える家庭でも、ちょっとした事で状況は変わりますので、常に気にかけておく必要があります。

8050問題を見かけたらどうする??

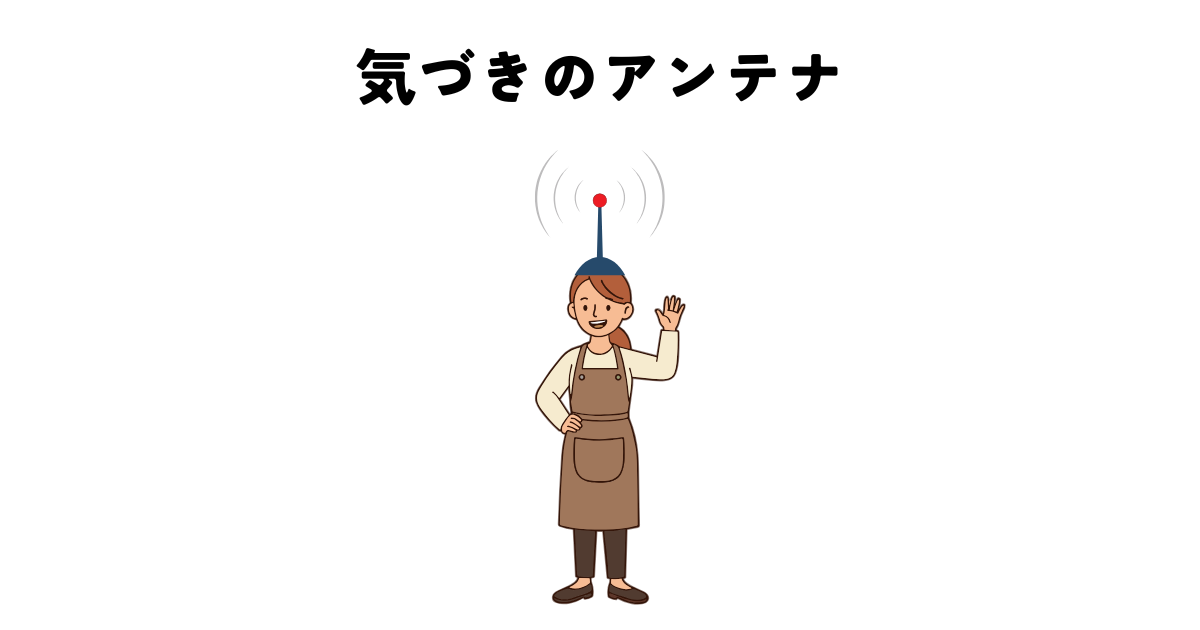

私たちは、家庭の様子を日常的に見ているからこそ、いち早く異変に気づける貴重な存在です。

役割としては、「気づきのアンテナ」を持って困りごとを早期に発見し、適切な支援機関に「つなぐ」ことです。

具体的な支援を行うのは専門機関だけど、そのきっかけを作るのは私たちの日々の働きかけね。

「気づき」と「つなぐ」

🔻訪問サービスでは、利用者本人だけでなく家庭の様子も目にします。

- 気づく:冷蔵庫、部屋の様子、光熱費の督促状など生活のサインを拾う

- 報告する:ケアマネやサービス提供責任者に「生活費が原因でサービスを抑えている」と伝える

- つなぐ:ケアマネを通じて包括支援センターや役所につなぐ

直接支援制度を勧めない理由

利用者や家族にどんな制度を勧めるかの判断は、専門職や自治体が行います。

「この制度を使ったほうがいいですよ」と勧めるのは責任が持てず、家族の信頼を失ってしまう可能性があります。

実際の事例

私が担当した利用者の実際のケースを紹介します。

ケース:山田さん親子(仮名)

山田さん(80歳・要介護2)は年金8万円で息子と二人暮らし。息子(52歳・無職)の生活費も山田さんが負担。

山田さんは、介護サービスを増やしたい気持ちはありましたが、

「これ以上は生活できないから」

と利用を抑えていました。

ヘルパーからは以前より、

「生活費の不足でサービスを削っている」

「冷蔵庫が空に近い状態」

といった報告を受けており、

私(ケアマネ)も支援が必要な状況と判断していました。

しかし当時は本人が

「まだ大丈夫」

と話しており、支援機関への同意が得られませんでした。

ところが、山田さんが肺炎で入院。

ほとんど所持金がなく、医療相談員から

「このままでは入院生活も、その後の生活も成り立たない」

と連絡が入りました。

そこで私(ケアマネ)は、これまでの生活状況とヘルパーからの情報を整理し、地域包括支援センターに報告。

その結果、息子の生活も含めた支援が必要と判断され、

「生活困窮者自立支援制度」

へとつながり、家計相談や一時的な貸付、就労準備支援が開始されました。

日々の関わりの中で、ヘルパーが「気づき」のアンテナを持ち、共有してくださったことで、支援の方向性を見つける大きなきっかけとなりました。

気づくためのアンテナを持ちましょう。

🔻気づくためのアンテナ

- 冷蔵庫の中が極端に少ない。

- サービスを追加したほうがいいのに拒否がある。

- 光熱費の滞納通知がある。

- 極端に節約している。

- ゴミがたまって生活が乱れている。

こうしたサインを見たら「何かあるかもしれない」と思うことが大切です。

次は、制度と窓口について簡単に理解しておこう。

生活困窮者支援制度

この制度は、一言でいえば

生活保護になる前の段階で支援する仕組みです。

病気や失業、家庭の不和などで生活が立ち行かなくなった人に対して、仕事・お金・住まいなどの相談をまとめて受ける制度です。

🔻主な内容は以下の通りです。

- 自立相談支援事業:生活全体の相談窓口。支援員が課題を整理し、一緒にプランを立てます。

- 住居確保給付金:家賃が払えない人に、一定期間家賃を補助。

- 家計改善支援:家計簿の見直しや債務整理の相談。

- 就労準備支援:働く前段階の生活訓練や社会参加支援。

この制度の窓口は、市区町村の「自立相談支援機関」(多くは社会福祉協議会が担当)です。

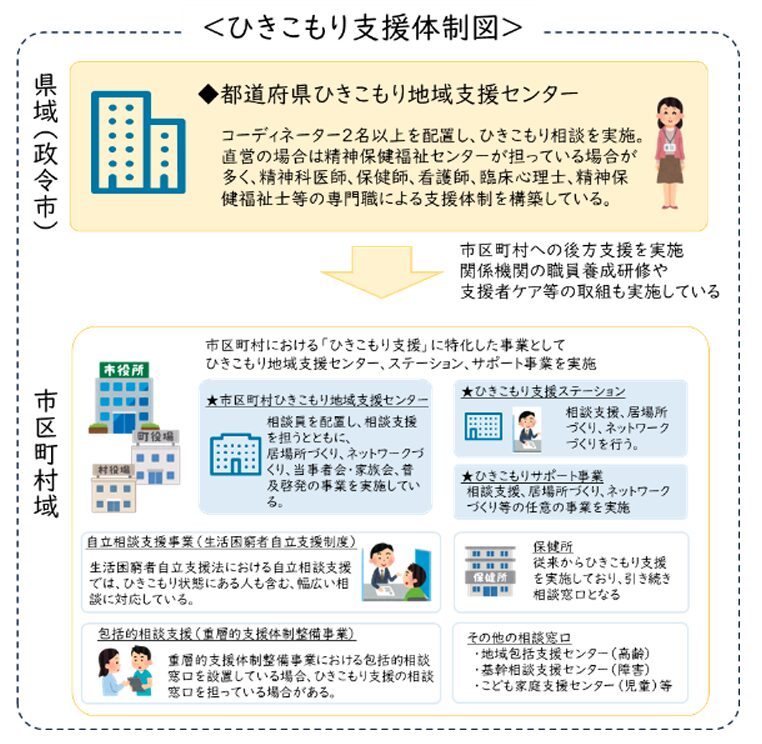

ひきこもり地域支援センター

こちらは、

ひきこもり本人や家族の相談を受ける“都道府県設置の専門窓口”です。

保健師・心理士・ソーシャルワーカー等が常駐し、必要に応じて医療機関や地域の支援機関と連携します。

簡単に言うと、

ひきこもり支援の「ハブ」となる機関です。

画像引用:厚労省 ひきこもり支援ハンドブック~寄り添うための羅針盤 001471237.pdf

8050問題に気づいたときの流れ

🔻流れは次の通り。

- step1まずはサービス提供責任者・ケアマネに状況を報告

- step2ケアマネから地域包括支援センターに相談

- step3地域包括支援センターが相談先を判断

状況に応じて最適な機関へつなぎます。

🔻経済的な困りごと

→ 自立相談支援機関

🔻社会的孤立

→ ひきこもり地域支援センターなど

このように、ヘルパーが最初に“気づいて、ケアマネにつなぐ”ことで、世帯全体の支援へ広げることができます。

✅地域包括ケアの考え方を知ることで、8050世帯への支援の幅は大きく広がります。

➔ 訪問介護の地域包括ケアシステムの理解研修 ケアパワーラボ

相談先の一覧

- 地域包括支援センター:介護や生活全般の相談窓口

- 生活困窮者自立支援機関:就労・家計・住居の支援

- ひきこもり地域支援センター:長期ひきこもりの相談

- 精神保健福祉センター:心の問題や精神疾患の相談

- 市区町村の福祉課・生活支援課:生活保護や重層的支援体制の窓口など

※地域によって名称は異なります。

✅利用者やご家族からのしつこい依頼や、「少しくらいやってくれてもいいでしょ?」という圧力に悩んだことがある方へ。

どう対応すればいいのか──

➡ 利用者・家族からのカスタマーハラスメントへの対応と防止策|ケアパワーラボ

▶ 関連記事:「法定研修の全体像をまとめてチェックするならこちら」

→ https://care-power-lab.com/category/nursing-care-training-materials/statutory-training/

まとめ

8050問題は、単なる家族の問題ではなく、社会全体で考えていくべき課題です。

私たちは日々の訪問を通じて、困っているご家庭の「気づき」のきっかけを作り、適切な支援機関に「つなぐ」という、かけがえのない役割を担っています。

「気づく → 伝える → つなぐ」

この流れを意識するだけで、家庭が孤立のまま崩れてしまうのを防ぐ可能性が高まります。

地域で暮らす私たちみんなが、互いに支え合い、誰もが安心して暮らせる社会を目指していきましょう。

• 厚生労働省 ひきこもり支援に関する取組:

• ひきこもりVOICE STATION:

研修依頼・質問などは問い合わせフォーム・公式LINEから

ケアパワーラボ公式ライン

本資料は、介護の現場での共有・活用を目的として作成しています。 以下のようなご利用はご自由にどうぞ:

・印刷して使用

・職場内での回覧・配布

・個人での保存・参照

ご遠慮いただきたいご利用

以下の用途でのご使用はお控えください:

・無断転載(Webサイト・SNS等への投稿など)

・無断での再配布・再編集(PDF配布、内容の加工などを含む)

・商用利用(有料教材・商品の一部としての使用など)

文章・図表などの無断引用(出典・文脈の明示がないままの一部使用など)

外部でのご紹介・引用について

外部メディア・資料・SNS等で当資料の一部を引用・掲載される場合は、 必ず以下のように出典を明記してください:

※文脈を歪める形での引用や、誤解を招く編集はご遠慮ください。 不明点がある場合は、お気軽にご連絡ください: info@care-power-lab.com

★リンク・ご紹介は大歓迎です!

皆さまのつながりが、介護現場の力になります。

本記事はPDFとして印刷できます

【訪問スタッフ向け】

現場でそのまま使える「介護サービスで出会う8050問題と対応の基本」を、わかりやすく整理しました。

✅介護サービスで出会う8050問題と対応の基本・印刷用PDFはこちら

整えたレイアウトでそのまま印刷OK

研修・ミーティング・配布用

アンケートの実施

記事の内容について、皆様のご意見やご感想をお聞かせください。(1分程度です)

アンケートは匿名で行われるので、安心してね。

ブログの質の向上に役立てさせていただきます。

アンケートには以下のボタンからアクセスできます。⇩⇩