※本ページはプロモーションが含まれています。ご了承ください

この記事はPDFとして印刷できます。

✅ 整えたPDFレイアウトで、きれいに印刷

✅ ワンクリックで印刷画面が開くから、すぐに配布・活用できる

✅ 印刷用レイアウトは記事の最後に表示 → スクロールするだけでOK!

印刷用PDFは記事の一番下にご用意していますので、ぜひご活用ください。

≪訪問介護向け研修資料一覧はこちら|ケアパワーラボ≫

はじめに

現場で働いていると、「これって安全のために必要なんだけど、身体拘束になるかも・・・。」と迷ってしまう事が多くあります。

利用者の行動を制限する行為は、生命又は身体を保護するため、緊急やむを得ない場合を除き禁止 とされています。

つまり、特別な理由がない限り、いかなる場合も身体拘束は許されません。

また、仕方なく拘束を行う場合でも一人の判断で安易に行えるものではありません。

国全体で進む「身体拘束を減らす」取り組み

厚労省が示す最新の流れ

厚生労働省は2024年度(令和6年度)の制度改正に合わせて、介護現場での「身体拘束ゼロ」を強く打ち出しています。

特にポイントとなるのは、以下の取り組みです。

- 高齢者虐待防止の体制づくりが義務化(2024年4月〜)

⇨全ての介護事業所で、虐待防止委員会の設置や職員研修の実施が必須になりました。 - 身体拘束廃止未実施減算の徹底

⇨身体拘束をしていると、介護報酬が減算される仕組み。実地指導でも必ず確認されます。国も「基本的に行わないこと」を求めています。 - 「身体拘束をしない工夫」を積極的に共有することが求められている

⇨厚労省の「身体拘束廃止・防止の手引き」にも、具体例やチェックリストが掲載されています。(身体拘束廃止・防止の手引き:https://www.mhlw.go.jp/content/12300000/001248430.pdf)

今日は、身体拘束の基本的な知識を安心して、質の高いケアを提供できるように解説していきます。

身体拘束とは?定義を学ぶ

身体拘束の定義

身体拘束とは「本人の行動の自由を制限すること」である。

厚生労働省老健局:身体拘束ゼロへの手引き

と厚生労働省から定義されています。

これは、当人以外の者が、本人の行動を制限する行為であり、原則として行ってはならないものです。

不当な身体拘束は、単に個人の自由を奪うだけでなく、「身体的虐待」に該当する行為 とみなされます。

では具体的にはどのような行為が身体拘束になるのでしょうか??

▾ 代表的な具体例:

- ベッドに手足を縛ってしまう、または柵をしてベッドから出られないようにする

- 車椅子や椅子に座ったまま、体をベルトなどで固定する

- シーツや衣類で体の動きを制限してしまうなど

これらは「転倒を防ぐ」「ケガを避ける」という目的であっても、利用者の自由を奪う行為である以上、身体拘束にあたります。

※これらはあくまで例示であり、他にも身体拘束に該当する行為があることを常に意識しておく必要があります。

厚生労働省:身体拘束ゼロへの手引き

身体拘束の三原則

厚生労働省のガイドラインでは「どうしても避けられない場合」に限って、例外的に認められることがあります。

その条件は次の3つです。

| 条件 | 内容 | 具体例 |

| 一時性 | 必要最小限の時間だけに限られる | 処置中の短い時間のみ |

| 切迫性 | 命や大怪我につながる危険が差し迫っている | 激しく暴れて転倒しそうなとき |

| 非代替性 | 他の方法では防ぐことができない | 声かけや環境を整えても効果がない場合 |

この3つがすべて揃った時だけ、一時的に身体拘束が許されるという考え方です。

しかし要件があてはまったからといって、身体拘束をしてもいいというわけではありません。

行動を制限しない方法で可能な選択肢を常に探していく事が求められます。

緊急やむを得ず身体拘束を行う場合には、上記三要件に当てはまったうえで、さらに手続きが必要になります。

事業所全所内での委員会の開催、そして本人・家族・関係者全員で十分に検討・確認し、記録に残す必要があります。

✅ 緊急やむを得ない身体拘束に関する説明書(ひな形):必須です!

➤ こちらをチェックしてください|ケアパワーラボ・ダウンロード可

三要件に当てはまっていても、スタッフの一人の判断で勝手に拘束をする事はできないんだ。

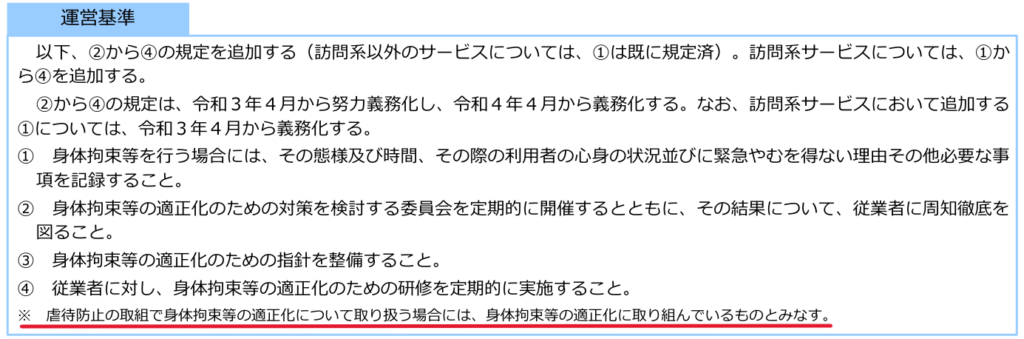

令和3年度の報酬改定により事業所が取り組むべき事項が追加されるとともに、減算要件(身体拘束廃止未実施減算)が追加されています。

具体的には、身体拘束等の適正化のための委員会の設置、指針の作成、研修を実施しなければ、基本報酬から1日につき5単位減算されます。

※虐待防止の取組で身体拘束等の適正化について取り扱う場合には、身体拘束等の適正化に取り組んでいるものとみなされます。

✅ 居宅介護、重度訪問介護、同行援護、行動援護、重度障害者等包括支援をおこなっている事業所は必須です。

参考資料:厚労省「令和3年度報酬改定における障害者虐待防止の更なる推進」https://www.mhlw.go.jp/content/12601000/000768753.pdf

⇩くわしくはこちらを参考にしてください⇩

重度訪問介護など障害サービスを提供している事業所は、身体拘束適正化委員会などの設置は必須なんだ。

他に虐待防止の研修・指針や委員会もやらなくちゃいけないわよね…

✅ 虐待防止の研修・指針・委員会についてはこちらを参考にして下さい。

➤ R6年4月から義務化されたもの|ケアパワーラボ

※基本的に身体拘束は、虐待という枠の中の身体的虐待となります。ですので、虐待防止の研修などと一体化させて身体拘束の適正化の取り組みを行う事で効率化が図れます。

✅ 個人情報にも細心の注意をしなければなりません。

▶ 関連記事:「個人情報取り扱いの注意点はこちら」

緊急時の対応と記録

安全に対応するための手順をまとめました。

- STEP1拘束の必要性を確認

・切迫性

・非代替性

・一時性

※三要件が揃わなければ、拘束は行えません - STEP2本人・家族への説明と同意

・理由・方法を説明

・同意書の取得 - STEP3記録と管理

・拘束の開始、解除日時を正確に記録

・必要な理由の記録

・解除後の利用者の状態の記録

※記録がなければ運営指導の対象になります。 - STEP4解除の迅速化

・危険がなくなったら速やかに解除

・長時間拘束はしない

この手順は、緊急時の一時的な対応の目安です。

実際には必ず委員会窓口に相談し、本人・家族への説明と記録を徹底が必要です。

日頃から迷ったときの対応を共有しておくことが、安全なケアにつながります。

身体拘束が及ぼす影響

身体拘束は利用者にとって、身体的にも精神的にも、大きな負担となります。

主な影響についてみていきましょう。

身体的弊害

・身体機能の低下: 関節拘縮、筋力低下、廃用症候群、床ずれの発生。

・食欲・抵抗力の低下: 食欲不振や心肺機能、感染症への抵抗力の低下。

・事故の危険性増大: 拘束から逃れようとすることで、かえって転倒・転落、窒息などの重大事故につながるリスク。

精神的弊害

・精神的苦痛と尊厳の侵害: 理由が分からず縛られることで、不安、怒り、屈辱、諦めといった強い精神的苦痛を感じ、人間としての尊厳が深く侵害されます。

・認知症状の悪化: 認知症の進行や一時的な意識の混乱の頻発につながることがあります。

これも身体拘束?身近に潜む具体例

身体を縛ったり、ベルトで固定することが身体拘束なのはわかるけど、それ以外はどうなの?

よく感じる疑問を、具体例を通して確認していこう。

日常のケアの中で、良かれと思ってやってしまう行為が、身体拘束にあたる場合があります。

身近な身体拘束の例

厚生労働省のガイドラインでは、以下のような行為も身体拘束とされています。

• ベッドのサイドレール: 転落防止のためと柵を高くしたり、4点すべてを柵で囲む。自身で安全にベッドから降りられない状態にする。

• 車いすテーブル: テーブルを使用し利用者が自分で立ち上がることができない、または立ち上がろうとするのを妨げるような状態にする。

• つなぎ服の着用: オムツいじりや脱衣を防ぐためのつなぎ服の着用。

どれも「危ないから」「他に方法がないから」といった理由で使われることが多いものです。

ですが、利用者にとっては「動きたいのに動けない」「やりたいことが制限される」状態になってしまいます。

これも身体拘束に…

「ちょっと待ってね」などの声かけ:

利用者が立ち上がろうとしたときに「危ないからちょっと待ってて」と声をかけることは、一見、安全を配慮した声かけに聞こえます。

しかし、その声かけによって利用者の行動が制限され、本来の意思を尊重されていないと感じる場合は、スピーチロックという言葉による身体拘束に該当する可能性があります。

✅ もう一歩踏み込んで理解しておこう。

➤ 「これって虐待?」グレーケア事例と対応法|ケアパワーラボ

身体拘束を防ぐための工夫と対応方法

身体拘束を防ぐために大切なのは、拘束をしなくても安心して過ごせる工夫になります。

訪問介護の場面で取り入れやすい方法を紹介します。

声かけや安心できる環境づくり

- 落ち着かないからと、テーブルの前の椅子に座らせて動けないようにする。

- 不安を訴える利用者を「動かないで」と繰り返し制止する。

転倒などの危険があると、「動かさない方が安全」と考えがちです。

しかし、「危険だから」と本人の意思を無視して動きを制限すると、それは身体拘束になります。

【防ぐ工夫】

・「今からお茶にしましょう」など、安心できる声かけで気持ちを落ち着ける。

・「30分後にお風呂ですよ」と事前に予定を伝え、見通しを持たせる。

・時計やカレンダーを見やすい位置に置き、時間の感覚をサポートする。

⇨ 大切なのは、安全確保と自由のバランスです。危険があるなら「動かせない」ではなく、「どうすれば安全に動けるか」を考える必要があります。

福祉用具の活用

- 柵を外せないようにベッドに柵を固定する。

- 車椅子から姿勢崩れで滑り落ちないよう、ベルトで固定する。

転倒や転落を防ぐための用具は、本来「安全を支える道具」です。

しかし、「落ちないように」「動かれないように」と本人の意思や動きを制限する手段として使ってしまうと、それは“安全確保”ではなく“自由の制限”になり、身体拘束とみなされます。

【防ぐ工夫】

・転倒防止マットを敷いて、縛らなくても安心できる環境をつくる。

・ベルトで固定せず、クッションや姿勢保持用パッドを使って「安定した座位」を確保する。

⇨ 用具は「動きを止めるため」ではなく、「安心して動けるように支えるため」に使うことが重要です。

訪問介護では「施設に比べて身体拘束は少ない」と言われますが、実際には日常の工夫次第で防げる小さな拘束が多くあります。常に「どうすれば縛らずに支えられるか」を意識することが大切です。

「身体拘束かも?」と感じた時の報連相

訪問介護の現場では、「これは身体拘束にあたるのかな?」「安全のためにやっているけど、少し不安」と感じることがあります。

そんな時に誰にも相談しないことは後々重大な問題になる可能性があります。

身体拘束にあたるかどうかの判断は、自分だけでは難しいことも多いからです。

大切なのは、早めに「報告・連絡・相談」をすることです。

報告(現状を伝える)

まずは、自分が見たこと・感じたことを率直に報告しましょう。

- 「利用者がベッドから何度も立ちあがろうとしています。」

- 「転倒が心配で柵をつけましたが、これで良いのか不安です。」

といった具体的な行動を伝えることが大切です。

連絡(関係者と共有する)

判断が必要なときは、ケアマネジャーや家族などに早めに連絡します。

- ケアマネジャーへ

例:「〇〇さん、最近物忘れが激しくなってきており、立位保持が難しいのに、立ち上がって移動されようとします。転倒リスクが高いため、事業所で検討しましたが、一度専門病院(物忘れ外来等)の受診をお願いできないでしょうか?」

⇨ ケアプラン全体を見直し、医療との連携に繋げてもらえる。 - ご家族へ

例:「食事中に立ちあがろうとされることが増えています。ご家族で工夫されている方法があれば教えていただけますか?」

⇨ 本人の希望や家庭での対応策を聞くことで、無理のないケア方法が見えてくる。

複数の視点を集めることで、「身体拘束に頼らない方法」が見えてきます。

相談(どうすれば良いか一緒に考える)

「この方法なら安全が保てる」「別の工夫ができる」といったアイディアは、一人で考えるよりチームで考えた方が豊かになります。

相談を通じて、安心できるケアの方向性を見つけていきましょう。

「迷ったら相談する」を徹底しましょう。

身体拘束は「禁止されているからやってはいけない」というだけでなく、利用者の尊厳や自由に深く関わる大切な問題です。

ヘルパーが一人で判断せず、迷ったら必ず相談する。

それが利用者もヘルパー自身も守る一番の方法です。

「最小化する」という考え方

身体拘束は「ゼロ」を目指すことが基本ですが、どうしてもやむを得ない場面が出てくることもあります。

そのような場合でも、次の3つを意識することが大切です。

- 時間をできるだけ短くする。

- 他の方法がないかを常に考える。

- チームで共有、振り返りを行い次に活かす。

このような工夫をして、「やむを得ない場合は最小限で済むようにする」ことが求められています。

ヘルパーにとって大切なのは「身体拘束を減らす流れが、国全体で強まっている」と知っておくことです。

そして、日々の支援の中で、「これでいいのかな?」と立ち止まる気持ちを持つことが、何よりも大切な一歩になります。

≪訪問介護向け研修資料一覧はこちら|ケアパワーラボ≫

訪問ヘルパーが感じる身体拘束に関するQ&A

訪問介護をしていると、「これは身体拘束にあたるのかな?」と悩む場面があります。

ここでは、現場でよくある疑問にQ&A形式で答えていきます。

- Q利用者さんの家族の希望で、おむつや服の着方を工夫して制限することはあります。これは身体拘束ですか?

- A

場合によっては身体拘束にあたります。

オムツを前後逆につける、つなぎ服のチャックを背中側にするなどは、本人の自由を制限している行為として身体拘束にみなされる可能性があります。

- Qベッド柵を4点で固定する・コントローラーを操作できない位置に置くことは身体拘束になりますか?

- A

原則身体拘束にあたります。

4点柵でベッドから降りられないようにしたり、コントローラーを触れない場所に置くことは、本人の行動を制限するため、身体拘束にあたります。

- Q食事中、エプロンの上にお盆を配膳する/テーブルがある場所に、車椅子に座らせたまま長時間テレビを見せることは身体拘束ですか?

- A

長時間、自由に身動きが取れない状態にすると、身体拘束にあたる場合があります。

- Q入浴中に手を抑えて動かないようにすることは身体拘束にあたりますか?

- A

原則身体拘束にあたります。

いろいろな物を取ってしまう等の理由でも、本人の自由を制限する行為は身体拘束にあたります。

- ご家族の希望であっても身体拘束は許されません。

- 訪問介護では、日常のちょっとした対応でも身体拘束にあたる場合があります。

- 「迷ったら相談」が何よりも大切。

ほかにも研修資料がありますのでご利用ください。

まとめ

身体拘束は「安全のため」と思って行われることがありますが、実際には身体や心に大きな影響を与え、生活の質を大きく下げてしまいます。

私たちにとって大切なのは、利用者ができるだけ安心して、その人らしい生活を続けられるように支えることです。

訪問ヘルパーは利用者に最も近い存在です。

その分「転ばせてはいけない」「危険を避けなければ」と強い責任を感じることもあります。

ですが、その不安を一人で抱える必要はありません。

職場の仲間やケアマネジャーに相談することで、新しい工夫や支援の方法が見えてきます。

利用者の「穏やかな暮らし」を守るために、身体拘束をしないケアを目指すことはとても大切です。

今日の学びを活かして、より良いケアを届けていきましょう。

▶ 関連記事:「法定研修の全体像をまとめてチェックするならこちら」

→ https://care-power-lab.com/category/nursing-care-training-materials/statutory-training/

参考資料:厚生労働省:身体拘束ゼロへの手引き

本資料は、介護の現場での共有・活用を目的として作成しています。 以下のようなご利用はご自由にどうぞ:

・印刷して使用

・職場内での回覧・配布

・個人での保存・参照

ご遠慮いただきたいご利用

以下の用途でのご使用はお控えください:

・無断転載(Webサイト・SNS等への投稿など)

・無断での再配布・再編集(PDF配布、内容の加工などを含む)

・商用利用(有料教材・商品の一部としての使用など)

文章・図表などの無断引用(出典・文脈の明示がないままの一部使用など)

外部でのご紹介・引用について

外部メディア・資料・SNS等で当資料の一部を引用・掲載される場合は、 必ず以下のように出典を明記してください:

※文脈を歪める形での引用や、誤解を招く編集はご遠慮ください。 不明点がある場合は、お気軽にご連絡ください: info@care-power-lab.com

★リンク・ご紹介は大歓迎です!

皆さまのつながりが、介護現場の力になります。

本記事はPDFとして印刷できます

【訪問介護スタッフ向け】

現場でそのまま使える「訪問介護の事故防止の知識と緊急時の対応」を、わかりやすく整理しました。

✅訪問介護の事故防止の知識と緊急時の対応の研修・印刷用PDFはこちら

整えたレイアウトでそのまま印刷OK

研修・ミーティング・配布用

アンケートの実施

記事の内容について、皆様のご意見やご感想をお聞かせください。(1分程度です)

アンケートは匿名で行われるので、安心してね。

ブログの質の向上に役立てさせていただきます。

アンケートには以下のボタンからアクセスできます。⇩⇩

研修依頼・質問などは問い合わせフォーム・公式LINEから

ケアパワーラボ公式ライン